電影訊息

電影評論更多影評

2009-05-12 07:12:58

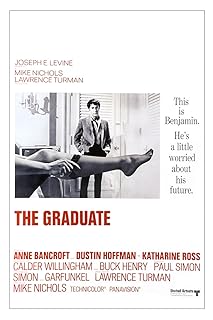

《畢業生》:好萊塢的「反抗」童話

《畢業生》攝製於1967年,屬典型的好萊塢大工業產品,卻陰差陽錯地寓示了68年反叛學潮的洶湧而來,和之後轉瞬即逝的終結。它以美國式電影敘事手段向觀眾講述了何謂「反叛」:出身優越、學習優秀的常青藤畢業生如何掙扎於頑固的世俗封圈中,如何試圖反抗,如何最終逃離「苦海」。和六八後真正表現叛逆青春的殘酷敘事(如《猜火車》、《發條橙》等)相比,《畢業生》實在太過溫情脈脈、軟綿乏力,就像一塊曖昧不明的遮羞布,咋看起來似乎暴露了資產階級虛偽陰暗的隱秘,但其實不過是以一個畢業生的心理磨礪來補綴主流的社會倫理觀念,重又完好無損地呈現了一塊幸福、光明的價值藍圖。

1.

社交派對無疑是《畢業生》敘事體系中最重要的空間符號,它意蘊明晰豐富,為觀眾(尤其是西方的電影觀眾)熟悉,因此導演有意強化了「派對」的視覺印象:依靠內容相似的派對場面的一再出現,電影(至少是前半部份)的敘事得以順暢無阻。

現代公民生活明確分割了私人與公共的領域,卻把兩者間的大量空白留給了「派對」,從而使這種半公開的社交性聚會變成了溝通私人生活和公共領域的重要情感紐帶。派對總是溫情脈脈、充滿希望,讓那些習慣在群聚生活中尋找自我價值的人趨之若騖,並由此生出一種「派對動物」——在那似若公開,卻又私密性完好的風水寶地上,人與人之間建立起了良好的私人情感聯繫,並洞開了與更廣泛社會群體接觸的大門。讓我們先來看影片中的一個段落:

班傑明的雙眼隱約浮現著淚光,茫然呆坐在幽靜中;背後,是一個巨大的魚缸,魚兒無聲自由地遊動著。門被打開,燈亮了起來,父親走過來坐到班傑明的面前,問他為什麼還不下去,樓下等待著的都是看著他長大的朋友。父子倆的交談被第二次的開門聲打斷,班傑明的母親也來催促兒子下去。她體貼地為兒子穿上禮服,然後一家人共同步下了樓梯。走下樓梯後,班傑明立刻陷入團團包圍中,不知所措……

這是電影開始後不久即出現的派對。伴隨著班傑明的步下樓梯,我們開始進入到派對的語言中,見到了一群男男女女,衣著華麗、舉止文雅。他們熱烈地擁抱我們的主角,誇飾的熱情處處浮現,派對的語言符號被淋漓盡致地充分展現。每個派對上的參與者,都是面具的主角,他們的滿面微笑是久經錘鍊的結果。社會交往的本質,就是面具之道。

在這個重要的社交符號面前,導演刻意強化了班傑明的不適。年輕的名校高材生正站在步入社會的原點上,他的身前,是眾聲喧譁、庸俗濫情卻又虛假無味的面具社會;在他邁出人生的重要一步前,未經修飾的「本我」卻在靈魂深處掙扎呻吟,向著社會語法總則發出了強烈的反抗信號。

深層的潛意識,被具體地影像化為了「游泳池」。它是男主角愜意的存在之所,是內心幽秘的花園,是清澈、無形的意識巢穴。泳池的特寫在影片中一再出現,配以輕鬆舒緩的音樂:班傑明在池水中沉浮,他的身邊是近似無限透明的藍。

湛藍的池水隱喻著無意識的精神世界,它強烈地暗示了畢業生的心靈是那樣的單純而無瑕,彷彿未經雕琢的璞玉。這無疑是導演重要的敘事策略。在派對與泳池構築的反差中,個體躁動蒙昧的無意識被賦予了道德的美感,即所謂的「人之初,性本善」。它是反叛原初推動的力量所在。相反,「派對」所象徵的社會公共生活卻醜陋虛假,是腐朽墮落的精神毒藥,引誘善良的青年「誤入歧途」。

2.

達斯汀•霍夫曼扮演的班傑明,是這個社會化道德寓言的唯一主角。他滿懷著理想主義,憧憬一種與父輩不同(different)的人生,並企圖顛覆固有的資本主義生活邏輯。年輕人的誤打誤撞,招來的卻是主流生活方式的兇猛「圍剿」。這一現象不僅昭示了世俗倫理的頑固堅硬,而且暗喻了所有從自我出發的主體精神的最終虛垮結局。

班傑明所面對的,是完全遵循中產階級意識形態打造的社會。男性和父權是社會和家庭的權力中心。在上個世紀的50-60年代,保守的中產階級文化正是美國社會的道德標尺,中年男性牢牢掌握著社會和家庭的話語結構。依靠著中年社會菁英的價值觀念,社會編織起了一套酸腐、陳舊的價值體系:從汽車、別墅、私人泳池到集體派對,無不隸屬於這套保守主義的語法規則。初出茅廬的畢業生,亦將被納入到這個結構中去,羸弱而無助地等待著業已安排好的道路降臨自己頭上。

對班傑明來說,人生的道路成為一道非此即彼的選擇題:要嘛服從父的權威,要嘛反抗。優秀的畢業生回歸家庭,看到的卻是在父權指導安排下,不怎麼高明的生活方式處處顯露為荒誕和滑稽,他由此陷入了長時間段的思維停滯中,焦灼徬徨。井井有條、按部就班的生活方式並不意味著寧靜安定;相反,它限制了主體的選擇自由,生命成了被既定目標規劃好的工程圖紙。

直到遇到羅賓遜太太,並把她當作傾訴和交流的對象,班傑明這種莫名的焦慮才稍稍得以舒緩。不諳世事的年輕人很快落入了羅賓遜太太的情慾圈套中,不能自拔。

這種非同一般的情感關係,完全偏離了社會道德準則。它是俄狄浦斯式的亂倫糾葛,以反抗「父」的名義勾結母親,尋求主體建構的其他可能途徑。對普遍社會原則反抗的初衷,在此異化為對母性肉體的征服——俄狄浦斯欲藉此確立主體的存在,並重組新的權力譜系。

以佔有母親為表現形式的反抗,是幼稚而可笑的。給青年「俄狄浦斯」造成行動障礙的,恰恰是建構起「父親」這個符號並賦予其威權的語言系統,而不是現實中真正的父親。而這個語言系統,構成了社會的全部法則。只要身處在這個結構的網中,就必然成為其一部份。但我們的男主角,顯然不具備如此深邃的洞察力,他只是徒勞地藉助母性的身體,去想像父性的成熟和霸權。

班傑明喪失的主體,並沒有在羅賓遜太太風韻猶存卻徐娘半老的乾癟身體上找到。相反,他要的越多,主體的迷失就越厲害。情慾的池水徹底淹沒了主角脆弱的靈魂。

儘管好萊塢試圖拼湊出一個反抗的神話,但這一切都沒有脫離主流意識形態的框架結構。主角為獨立話語權的鬥爭,最後淪為了一出蹩腳的愛情肥皂劇:俄狄浦斯愛上了美麗的公主,並最終抱得美人歸。

3.

班傑明和伊琳•羅賓遜門當戶對的婚戀故事,原該是極度枯燥而乏味的,但因為「邪惡」的羅賓遜太太從中作梗,變得富有了戲劇性,構成好萊塢式敘事完美的「高潮」。

羅賓遜太太漂亮而善解人意的女兒伊琳,成了解救男主角「純潔」靈魂的密匙。這個清純少女的出現,推動影片走向高潮,班傑明為了她不僅表現出了堅定的信念,並做了不惜一切代價的反抗,和伊琳一起逃離了家庭的魔爪。

然而,只要仔細鑑別下班傑明和伊琳之間的情感發展就會發現,班傑明所做的反抗,不過達成了自己父母和羅賓遜夫婦最終的心願:兩家結成門戶相當的姻親罷了。如果說和羅賓遜太太的不倫之戀多少還帶有點反道德的叛逆精神的話,那麼,和伊琳的結合則完全稱了父母的心意,是社會認同的理所當然的情感結局。

到此,好萊塢的文化意識形態才露出了它的本來面目,俄狄浦斯原來只是白馬王子。所謂的「反抗」,不過是個人英雄情結的點綴罷了。主體的目標並不是反抗固有的價值邏輯,也無力重構新的文化圖譜。反抗,從開始便是一個虛假的概念。導演借「純潔青年」的「反抗」,虛構了一個個人英雄主義的社會倫理童話:正義的王子孤身一人挑落所有邪惡的對手,與美麗的公主共同譜寫一曲「善」和「美」的頌歌。

真正的反叛,是殘酷而血腥的鬥爭。也許好萊塢從不需要這樣的反抗。在這個文化產品流水作業的大工廠,製造美好的夢境才是最主要的工作。它能消解意識形態的壓迫,能消解人的異化,能始終高舉烏托邦的人生美夢,召喚體制下的生存者為了社會機器的運作而努力奮鬥。

《畢業生》的真正用意,不是批判父性權威,不是揭露資本主義,而是用班傑明的童話烏托邦,來為現實的「畢業生」療傷,成為他們渲泄不滿和憤懣的安慰劑。

評論