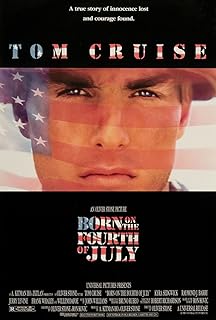

電影訊息

七月四日誕生--Born on the Fourth of July

編劇: 奧立佛史東 Ron Kovic

演員: 湯姆克魯斯 Raymond J. Barry Caroline Kava

生于七月四日/七月四日诞生/生逢月日

導演: 奧立佛史東編劇: 奧立佛史東 Ron Kovic

演員: 湯姆克魯斯 Raymond J. Barry Caroline Kava

電影評論更多影評

2009-05-06 08:33:45

美國人的戰爭觀

和《野戰排》一樣,導演在《7月4日》里仍然對同一場戰爭塑造了兩種截然相反的價值觀,不同的只是後者把這兩種觀念集於了一個人身上。

作為參加了越戰的主角並不是一位自始自終的反戰義士,他從小就信仰一種「大美國主義」的世界觀,他發自內心的信任政府決策,他對三軍懷著真摯樸素的情感,甚至越戰退伍後他仍然堅定不移的視自己為國家英雄,如果把他放在二戰納粹陣營裡我們一定會叫他法西斯~

由於生活的閱歷增多,反戰意識才漸漸成了他的主流思想,但這絕不是一氣呵成的,而也是日久生情式的結果。

喜歡觀看美國戰爭片的朋友可能會發現,大多數美國佬導演首先會繞開政治上的大是大非,從角色的思想行為著手進行講述,而主角們對於戰爭往往也會出現現在慣用的時髦「人性化」思索來反映戰爭的殘酷和對人性的摧殘,這類拍法到底符不符合史實?是不是很多崇倡自由編劇導演們的一廂情願呢?

我覺得拍法是完全沒有問題的,雖然戰場上的士兵很大程度上是帶著意識形態在作戰,但不代表他們就一點沒有人性,一位朋友說得很好:人性總是很賤的,只有在受到危難、或者失去珍貴的東西時,才會覺得它原來的東西是美好的。不過,在好萊塢或者歐洲甚至韓國一些戰爭電影中,把厭戰與對高層的批判作為貫穿電影永恆的主題,導致影片看起來缺乏史實鋪墊,彷彿一切政府的策略都是自私的、虛偽的、反人類的,那時尚的「人性」才最為可貴,最為光輝。

這類片最典型的例子便是我們的史詩戰爭大片《南京!南京!》,共有的特點是過於煽情,似乎總在把觀眾往一個偏頗的方向去引,而不是引發人們對那一段歷史的獨立思考,末了還美其名曰反戰片,我只想說反思並不是一味的反戰,反戰也不是單純的對政治進行批判,平實冷靜對待歷史事件才是拍好此種片的基礎。

《7月4日》很好的反映了美國人的戰爭觀,因此我們看到,價值觀和對家鄉祖國的熱愛始終成為大兵們參戰的思想基礎,而私人的利益在這些「大道理」面前似乎已經屈居第二了(歐洲很多國家也如此),美國人的家鄉觀念特別重,這源於其開國時州大於國的概念,多年來的文化及信仰使得這個聯邦國家僅僅經歷了一次內戰,在《眾神與將軍》中也能看到李將軍忠於自己的家鄉大於國家。我們中國人是否也會這樣呢?個人認為很多中國人如今無法完全為保衛他們的家鄉而奮戰到底!這與其說是膽小怕死,不如說是中西文化的差異,中國人大都沒有像美國佬一樣堅定的信仰,這就決定了我國人民做事往往會優先看重切身利益,卻無法從精神層面去對待,特別是對於這種利益不直接攸關的「國家大事」就更「事不關己」了。

所以,中國的日偽差點翻了日軍一倍,內戰中的「叛變&起義」更是家常便飯,還有我們跳槽當磨礪人生的施琅大將軍也成了名將英雄。三國這段我國最燦爛的歷史時期冒出了英雄無數,讓我們邊煮酒邊來數數吧:曹操搞定了老相好加老上司的袁紹才發達起來了,劉備就不用說了,孫策依靠袁術勢力發家後翻臉不認了,孫權一會向曹丕稱臣一會又自立為國君,大名鼎鼎的諸葛亮和「身在曹營心在漢」的關二爺都先擁護大漢後擁護蜀漢……

但萬事也有例外,在某主席時代,國人擁有在歷史上罕見的共同信仰,甚至信仰到比納粹還要擁護希特勒,主席就連說句夢話要批誰紅W兵們就提前行動起來鬧革命愛國了,我想如果僅僅把這種信仰當做一種非政治色彩的心靈寄託延續至今的話,未嘗不是一件好事。

評論