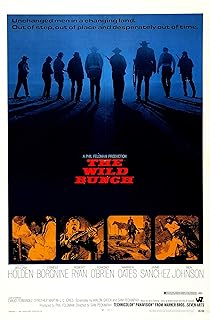

電影訊息

日落黃沙--The Wild Bunch

編劇: 華倫‧格林 山姆‧畢京柏

演員: 威廉荷頓 阿尼斯特伯尼 Robert Ryan 艾德蒙歐布朗

日落黄沙/流寇志(港)/不法集团

![]() 7.9 / 90,180人

USA:145分鐘 | 144分鐘 (director's cut)

7.9 / 90,180人

USA:145分鐘 | 144分鐘 (director's cut)

編劇: 華倫‧格林 山姆‧畢京柏

演員: 威廉荷頓 阿尼斯特伯尼 Robert Ryan 艾德蒙歐布朗

電影評論更多影評

2009-04-20 01:05:34

詩人之血——山姆•佩金法

絕望是無法饒恕的罪惡,它總是會找到我們。

——山姆•佩金法

它關乎我們所有人內心之中的暴力……這種暴力折射了我們這個時代的政治環境。它有雙重的目的。我使用它,是為了起到淨化的效果。當有些人看到暴力場景時,他會覺得莫名而又噁心的狂喜,但他必須問自己:「我到底是怎麼了?」通過同情和恐懼,我想製造的是淨化心靈的效果。

——山姆•佩金法

1913年,美墨邊境的黃沙小鎮,保守而又和諧的淳樸生活如同上古一樣永恆,一群法外之徒的到來打破了這片土地的寧靜。但他們已經沒有時間,也無處可逃,這是他們輝煌而又悲涼的一生中的最後一擊,他們的目標是銀行。他們平靜地走入銀行,看得出都是老手,可手槍卻驚恐了這個小鎮的人們,於是,他們其中的一員Pike Bishop說:「如果他們動一下,就殺了他們!」(If them move, kill』em。)

移動的影像就此定格,彩色的畫面由此變成黑白,字幕隱現:導演:山姆•佩金法。

這或許是電影史上最為暴力的導演介紹了吧。的確,當《日落黃沙》於1969年上映時,有太多的觀眾甚至無法觀看完本片的前15分鐘,便罵罵咧咧地從座位上站了起來,抗議著走出了影院。於是,劇中人的話成為了一個雙關語:它一方面預示著本片即將來臨的極度暴力;而另一方面,它是這位導演業已預見的悲壯宿命。「血腥山姆」,他們如此叫這位導演。是的,這位靠酗酒和香菸為生的導演不僅對製片人和演員是暴力的,他甚至不對觀眾手下留情,你們可以不理解我,反對我,但如果你們敢在位子上動一動,那好吧,斃了你們!

血腥山姆的誕生

一個血腥電影作者的誕生,意味著一個類型片的重生。山姆•佩金法了解西部,了解牛仔的法則,也了解這個即將逝去的世界的蒼涼。無需多述那些暴力槍戰場景,這種無奈的年華已老感滲透著《日落黃沙》的每個細節:Deke Thornton帶領著一群不知好歹的追逃犯者追逐著由Pike Bishop帶領的流寇。他的一個手下突然拿起了手槍,對準了Thornton的後背,好像孩子那樣吼叫道:「呯!幹掉他了!」Thornton突然受驚,趕緊去拿他的手槍,可對面已傳來一陣嘲笑聲。他只能勒住馬,讓那個傢伙先行而去。

這才短短幾秒鐘,而這,便是佩金法的世界。英雄已老,槍械猶如兒戲,在這個恐怖的世界,你沒有朋友,你唯一的朋友就是死亡,它隨影而行,隨時隨地都會發生,也許這次僅僅是玩笑,可下次,你或許就不會這麼好運。

這就是山姆•佩金法的世界。即使是在他那些早期的電視作品中,這位生於南加州的年輕人便直覺地描繪這片他所鍾情的土地。他的導師是唐•西格爾(Don Siegel)。山姆曾經是他的助理、客串演員和對白修改人。雖然山姆從戰場和歷史中(他曾經參與二戰並來到過中國,並在退役之後學習歷史)看到了太多的殘酷,但如何在鏡頭前展現這些殘酷人性,卻是西格爾送給他的禮物。山姆從來不否認西格爾對他的影響:「他是我的『監護人』,他讓我工作,他使我瘋狂,他也讓我思考。終於,他問我他下一步應該怎麼拍,有那麼一次,我想好了,然後他就使用了他的想法。這就是我電影生涯誕生的時刻。」1955年,當西格爾另擇高就,放棄了他本應執導的電視連續劇《槍灰》(Gunsmoke)時,山姆贏得了人生中的第一次機會。這部名為《隊伍》(The Queue)的劇集講述了一位被種族暴力所侵害的中國移民,15年之後,在山姆完成《日落黃沙》之後再次回過頭來觀看這部作品時,他說:「我十分驚嘆這部作品竟然如此簡單而又精緻。即使是在那個時候,我就開始和少數民族和邊緣人物打交道了啊!」

佩金法總是說,他想塑造的是一個簡單的世界,他便是如此形容他的驚世之作《日落黃沙》的。但這已經不是一個簡單的、黑白分明的世界,約翰•福特的世界早已不再,於是,《日落黃沙》開頭強烈的形式感成為了一種預言,一個代際交替的標誌,一個類型片重生的象徵:畫面不斷在黑白的定幀與彩色的運動影像之間切換,黑白道德的界限分明已是過去時,俊朗而又所向無敵的牛仔業已老去,這是Panavision的世界,這是特藝七彩的世界,這是後經典時代的西部,涇渭已然不分,這是山姆•佩金法的世界。

天地不仁,以萬物為芻狗

在山姆•佩金法的想像中,《日落黃沙》應該這樣開始:一個巨大的特寫,成群的螞蟻正在瘋狂地撕咬著一只比它們大好幾倍的蠍子,蠍子無能為力,在無數螞蟻的攻擊下變成肉碎,然後,鏡頭慢慢拉出,我們發現,一群天真的正在逗弄這些螞蟻。雖然《日落黃沙》的開場片段出現了這一場景,但卻並非是電影的開頭,出於製片方的抵制,這種莫名其妙卻充滿隱喻的開場被認為是過於激進而被否決了。

但這正是佩金法對這個世界的理解。這已經不關乎好人與壞人的對決,這也不是文明與野蠻的角力,更非男性荷爾蒙的讚歌,在這個世界中,超乎人物控制之外的因素總是宿命地影響著人物的一舉一動,當他們以為他們在以自己的意志行事時,他們其實卻是被別人所擺佈的棋子。天地不仁,空曠的西部荒漠也許沒有人為的屏障,卻有天意和年輪侵蝕著每個人的心靈。

最佳也最為無奈的出路:承認自己的老去。Pike Bishop的腿已經使他老邁到無法躍然上馬,雖然有些尷尬,但他還是堅強地再次上馬。背天道而行,這是佩金法人物的悲劇所在,卻也同是他們的悲壯之處。在故事的結尾,Bishop說:「我們必須放棄手槍再來思考。那些日子一去不復返了。」這是20世紀,這是一群生活在錯誤年代的人,當他們看到Mapache將軍的新汽車時,他們意識到,騎馬的時代已經逝去了。文明早已大獲全勝,在《日落黃沙》著名的火車搶劫一場中,佩金法甚至賦予了火車主觀視角,彷彿這個現代文明的象徵同樣具有靈魂,它用富有呼吸感的聲音和鑄鐵的軌道割裂了荒漠的肌膚,而在這場馬匹、火車和汽車交相輝映的場景中,時代彷彿述說了自身無奈的躁動。

同樣的哲理貫穿了佩金法幾乎所有的電影,而其中最著名的則是緊接《日落黃沙》之後的《稻草狗》。它的片名便來源於老子那句著名的箴言。如果說《日落黃沙》是佩金法的冒險之作,他無法確定這部電影的反響,這很有可能是他最後一部作品,那麼,在《日落黃沙》在一片震驚聲中贏得肯定之後,《稻草狗》則成為了佩金法濃重塗寫個人世界觀的作品。

這不是他習以為然的西部世界。在與華納公司分道揚鑣之後,他來到了英國小鎮Cornwall。這是一個灰色的石頭之城,有些石頭建築的歷史甚至可以追溯至公元前2000年。於是,這個石頭之城成為了和西部相同的隱喻世界:這是文明開始的地方,同樣也是文明結束的地方。在這裡,時間彷彿是停滯的,可外來人的到來打破了這種恆古的寧靜,引發了所有人心中的暴力。

在《日落黃沙》開頭無法實現的計劃終於得以在這裡實現。電影開場的虛焦鏡頭彷彿是灰黑色的螞蟻,可逐漸變為實焦之後,我們發現,這是一群追逐著一條流浪狗的孩子。下一個鏡頭中,另一群孩子正在以同樣的方式追逐和嘲笑一個孩子。純真之如兒童,罪惡卻是深埋在每個人天性之中的淵溯。

不同於廣闊的西部草原,《稻草狗》卻是一部具有幽閉症的電影。當時的佩金法深受作家Robert Ardrey的影響。他和這位作者同樣相信,人類,就像他們的動物祖先一樣,有保護自己領地的本能,為此,他們可以不惜一切。佩金法說:「我覺得否認人類的動物性,這不僅是錯誤的,而且是危險的。這正是Ardrey在他那些偉大的書中所說的。我認為他是現今唯一活著的預言家。」因此,在《稻草狗》中,幾乎所有的暴力場景都發生在室內,而達斯丁•霍夫曼無疑是個明智的選擇。當這位溫文爾雅的好好先生終於忍無可忍,當暴力衝破他斯文的衣服和偽裝的眼鏡,所有人都會相信,這是無法避免的宿命。

又一次,這是一個恆古不變的故事,彷彿是「動物世界」在人類生活中的翻版,也是一個存在主義式的荒誕戲劇,在封閉的小鎮內、在封閉的房屋內,一一地上演。可當佩金法說Ardrey是位預言家的同時,他也同時說「他暴露了當今美國社會的兩面性」。的確,《稻草狗》之所以震撼,既是因為它是佩金法對人類本體的探討,也是因為它折射了當時美國的深刻變化。1971年,這是內憂外患的美國。暴力充斥著美國的每一個角落,在那些臆想的海外領地上,在本土的城市中,美國人正在經歷著毀滅性的暴力打擊。當達斯丁•霍夫曼的一家剛剛搬入新家時,其中的一位村民這樣問他:「你在美國是不是看到了很多暴力?」霍夫曼回答道:「是的,只是在電視廣告知間。」人們和真實生活之間的聯繫早已斷裂,佩金法意識到了電視這種新興媒體對人們生活的規訓。暴力成為了一種非真實,只能通過顯像管才能感覺到,可在他自己的電影中,暴力卻成為了一種超現實,彷彿是衝決螢幕的二維空間,噬咬每個人的心靈。

佩金法在之後的《逃亡之路》(The Getaway)中發展了這一主題。《逃亡之路》是佩金法最契合時代的作品。這部似乎驚悚片的電影其實卻是對美國消費社會的詛咒之歌。《逃亡之路》的開場類似於《日落黃沙》定格與運動之間的影像遊戲,卻把鏡頭對準了商品生產的每一瞬間。而佩金法的世界轉化為都市,影片之中大量的汽車爆炸戲卻並不是簡單地證明他那些標誌性的蒙太奇手法不僅可以用於荒野也同樣適用於都市,而是對汽車這一消費主義社會像徵物的詛咒,無怪乎影評人會把它與戈達爾的《週末》對照,說明佩金法對資本主義社會的憎恨。正如他自己所說的那樣:「當我們每天在電視中看到我們的戰爭,看到人們死去,真正地死去,我們不覺得真實。我們不會相信那些在電視中死去的人類是真實的。我們已經被媒體所麻痹了。我要做的就是向人們展現真正的死亡——但我並不是想拔高它,把它風格化。」 佩金法的暴力與死亡是真實的,卻正是這種真實使人膽顫心驚。

重新發現的風格

對於佩金法來說,個人的名氣永遠是稍縱易逝的玩意,晚年的他隱居於墨西哥,在過度的酗酒和吸毒中耗去了餘生。他總是一個先行者,於是,對他的致敬和追溯一直要等到80年代。馬丁•斯科塞斯、奧利弗•斯通、吳宇森、杜琪峯,幾乎每一個以血腥和末路英雄為主題的電影作者都從無吝嗇自己對他的崇拜和敬仰。時至今日,《日落黃沙》和《稻草狗》的暴力也許不再那麼令人髮指,但無論多少次重新觀看他的電影,你總能發現他那種獨一無二的活力。當然,你也會在很多人的電影中找到那些技巧的影子。

《日落黃沙》的開場槍戰是具有里程碑意義的電影華彩段落。這個段落運用了多機位拍攝、快速剪接和慢鏡頭升格拍攝。在之前的槍戰場景中,一個來回通常會一個人物的開槍和另外一個人物的中槍落地來完成,而在此片中,佩金法在這兩個鏡頭之餘,還加入了一個人物倒地的慢鏡頭,他在這三組鏡頭之間不斷切換,這不僅強調了開槍的速度之快,也同樣使這一暴力場景審美化了。如果仔細觀看吳宇森的成名作《英雄本色》中小馬哥打槍匹馬殺入飯店那場戲,你會發現吳宇森正是運用了這一手法成就了他暴力美學大師的盛名。

同樣是這個場景,佩金法用限制性視角交待了流寇與逃犯殺手的相對位置,但在劍拔弩張之時,他也同樣運用了全知全能的視角展現了一群村民走入這個死亡區域的鏡頭。這三組鏡頭一下子使電影的懸疑感上升到了一個新的高度,我們不僅會關心雙方人馬的交火,也會關心那些村民的命運和他們對這次槍戰的影響。饒有趣味的是,如果你去看看杜琪峯《PTU》的結尾,他的高潮段落完全是用同樣的手法完成的,只不過,這次攪局的是一個不知所以的小孩子。

我們還能找到太多的例子,但我們無法複製的卻是佩金法的真誠。不同於那些把暴力美化、為了暴力而暴力的電影作者,佩金法從來不認為暴力能夠解決任何問題,他永遠不會用鮮血來遊戲。於是,每一次對佩金法的解讀都成為了一次誤讀,佩金法卻永遠是孤獨的。

相傳好萊塢廣為流傳著一個謎語:

謎面:什麼電影能在1969年僅僅獲得NC-17的分級,而在今日卻會評為R級。

謎底:當這部電影是山姆•佩金法的《日落黃沙》時。

評論