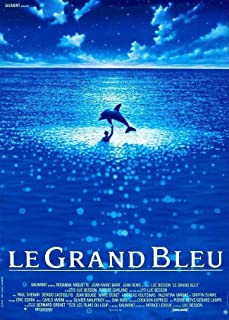

電影訊息

碧海藍天 The Big Blue

編劇: 盧貝松 Robert Garland Marilyn Goldin

演員: 羅珊娜艾奎特 尚馬巴克爾 尚雷諾

碧海蓝天/碧海情深/夜海倾情

![]() 7.6 / 48,240人

168分鐘 (director's cut) | France:132分鐘 (original cut) | USA:118分鐘 (edited version)

7.6 / 48,240人

168分鐘 (director's cut) | France:132分鐘 (original cut) | USA:118分鐘 (edited version)

編劇: 盧貝松 Robert Garland Marilyn Goldin

演員: 羅珊娜艾奎特 尚馬巴克爾 尚雷諾

電影評論更多影評

2009-03-09 22:07:31

羅陀斯的誘惑

迷途即別離。

——北島

《伊索寓言》里有一則故事,講一位運動健將旅行歸來,告訴眾人,他在羅陀斯跳得遠極了,沒一個奧林匹克選手比得過他。聽眾裡面有一位聽不下去了,就插嘴:「假若真有其事,也不需要什麼見證——就當這裡是羅陀斯好了,你跳吧!」刨開對大言不慚者的譴責,世界上是不是真有一個羅陀斯,在那裡你可以比在希臘跳得更遠?不過,至少我們都製造過另一個羅陀斯,在那裡,所有的東西都比現實中更慢,在那個羅陀斯,距離是任意的,時間是不均勻的。

本雅明曾陶醉於某種時光遷延造就的永恆幻象。這種幻想來源於波德萊爾的一首著名的詩《給一位交臂而過的婦女》。

大街在我的周圍震耳欲聾地喧嚷。

走過一位穿重孝、顯出嚴峻的哀愁、

瘦長苗條的婦女,用一隻美麗的手

搖搖地撩起她那飾著花邊的裙裳;

輕捷而高貴,露出宛如雕像的小腿。

從她那像孕育著風暴的鉛色天空

一樣的眼中,我猶如癲狂者渾身顫動,

暢飲銷魂的歡樂和那迷人的優美。

電光一閃……隨後是黑夜!——用你的一瞥

突然使我如獲重生的、消逝的麗人,

難道除了在來世,就不能再見到你?

去了!遠了!太遲了!也許永遠不可能!

因為,今後的我們,彼此都行蹤不明,

儘管你已經知道我曾經對你鍾情!

本雅明由此論證了「最後一瞥之戀」(love at last sight),不同於「一見鍾情」(love at first sight)。這種近乎無知的眷顧本沒有內容,僅僅因為收束於一個幾乎沒有長度的時間點,才最終完成。而本雅明看來在人群聚集細節密集的城市中,只有這了無長度的一瞥,才足以擔負起永恆的重量。

我們的時間經驗曾被康德前推為一種感性先驗裝置,不過這並不意味著一種永恆的時間觀念是可以接受的,他把時間的源頭(幾乎無法證偽地)植入我們腦中,但並沒有留給我們的矯情太多自由,最後一瞥的永恆依然不過是一種自欺欺人。正是在這種自欺欺人的永恆幻覺被質疑殆盡的時候,痛苦的基督徒克爾凱戈爾決定用新的言辭為心靈辯護。(如果我們對基督的依戀也是一種最後一瞥的話,那麼)存在主義的原點在於試圖為「最後一瞥之戀」的本真性作出某種辯護。如果海德格爾算是找到了出路,那麼本質與存在不可分離,既然我們用時間感來度量存在,那麼時間感的錯覺,也關涉著某種本質性的張力。梅洛•龐蒂說:「如果我們想使用隱喻,則我們最好說被覺知的身體和覺知著的身體像是正與反兩面,或者像一個環形路徑的兩個部份,上面的部份從左向右走,下面的部份從右向左走,但它們不過是處於兩個相位的同一個運動而已。」而他顯然還可以加上一句,這同一個運動,還可能有著不同的速度。

在電影發明之前,慢鏡頭只存在於人的回憶中,在回憶與想像的模糊邊界上,意象的蠕動伸展著可疑的悲情。電影發明後,視覺性的再現為這種善惡難料的心術提供了附著。然而細節並不因為鏡頭放慢而增多,慢鏡頭利用拉長的時間與其說是重複了不如說是過濾掉了無數的細節——幾乎所有的慢鏡頭都有著鮮明的中心。意義的強迫症在每一個慢鏡頭中召喚著可能的投入,說到底,慢鏡頭是一種強迫性的凝視,是一種對特定情境的贅述,觀看者必須用什麼去填充那些(通常是被音樂襯托著的)柔滑的裂痕,即便無所填充,其中流淌出的虛無也會沿著相反的方向向觀看者的意識灌注。

在鏡頭放慢的瞬間,人物的臉上放射出前所未有的光暈,離奇的反現實感成為對已被祛魅的神話時代恭敬的模仿。而這種力量來源於年代久遠的故事原型,在每一代人的腦海中輾轉流傳著,其偉大在於沒有現代性所附加的莫名其妙的個性,而使得古典的美德直接得如同動物性的本能。由此,二戰中喊叫著衝向德軍的蘇聯戰士,與神話中的英雄一起被放置到了凝視的中心,二者的身影交疊,意義的源泉噴湧而出,所有人的共識在這一刻實現最大化,古典悲劇中那些通過繁縟的描寫得以延宕的激情繞開語詞盈科而後進。

在電影《穿越大吉嶺》中,三兄弟開始了一場心靈之旅,試圖挽回他們瀕臨破裂的兄弟之情。影片的末尾,三兄弟在一分鐘的慢鏡頭中,一邊追趕那輛銹跡斑斑叮噹作響的印度火車,一邊扔掉掉父親留給他們的寫著JLW(吉米 L Whitman的縮寫)的棕色皮箱。顯然這裡的慢鏡頭是富於隱喻色彩的,慢鏡頭成為某種奇異的標誌,將鏡頭內容本身拉伸成為一個心不在焉的能指。

在電影《碧海藍天》中,存在著兩個不同底色的世界,在海洋中,所有的動作都變慢了——這是一種天然的慢動作。與那個常速的陸上世界不同,這裡充滿了低沉晦澀的聲音。雅克在希臘充滿魚腥味的海風中和來自紐約的情人對話,「潛水是什麼感覺?」「像滑落……最難的是在海底的時候。」「為什麼?」「因為要找個理由浮上來。」對於雅克,那個浮上來的理由最終不可避免地消失了。

「視者唯有當它為可見者擁有,成為一種可見者時,它才能擁有可見者」,這句知覺現象學的冰冷論斷覆蓋了《碧海藍天》背後的傷感哲學。我們更習慣於陽光下那個常速的世界,因此與雅克不同,我們還是習慣於「找個理由潛下去」,因為我們知道,不管怎樣,總還會浮上來。然而,對於總有理由浮上來的我們,水底的世界如同陀羅斯,永遠是一種介於夢幻和謊言之間的誘惑。出於一種並非是延長生命的要求,有時候我們會希望時間慢下來,而這種誘惑也許比時間的流逝本身更加真實。據此我們可以篡改一下杜拉斯夫人的那句話,「假也許有可能存在,真則純屬人為」。

評論