電影訊息

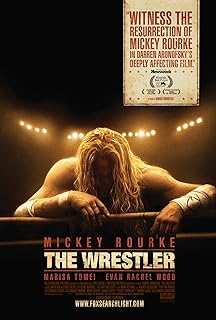

力挽狂瀾 --The Wrestler

編劇: Robert D. Siegel

演員: 米基洛克 瑪莉莎湯美 伊雯瑞秋伍德 Mark Margolis Todd Barry

摔角王/拼命战羊(港)/力挽狂澜(台)

導演: 戴倫亞洛諾夫斯基編劇: Robert D. Siegel

演員: 米基洛克 瑪莉莎湯美 伊雯瑞秋伍德 Mark Margolis Todd Barry

電影評論更多影評

2009-01-23 03:08:04

不曾被放大的一面——《The Wrestler》

隨著大陸的轉播、英文和網路的普及,摔角日漸被人們接受,年輕一代都能輕易說出幾個摔角手的名字。今天的摔角已經燈火璀璨,張力十足,遠勝八十年代山寨劇般兒戲。一紙印刷粗糙的宣傳單,映照出Randy "The Ram" 羅賓森最輝煌的時代。他是英雄,在台上被受崇拜;退下來是一身傷痕的凡人。他得面對金錢的困窘、生活的失意;為求生計要在超級市場謀職、盡其所能也修補不好父女兩代的裂縫。真實和虛假交接上,理想和現實碰了面,何其殘酷。人生就這樣完了嗎?這就是The Ram的歸宿嗎?Randy用生命選擇了說不。

Mickey Rourke的造型很像傑瑞 Lynn,也不難讓我想起Bret "The Hitman" Hart。摔角手的歸宿是否都是如此呢?已經因心藏病死去的British Bulldog,還有暴斃在循徊旅行途中的Mr. Perfect,甚至所有這批八九十年代摔角手的故事,都濃縮在這部叫《The Wrestler》的電影裡。我們歡呼、尖叫去朝拜一個幻影,殊不知他們年老體衰時被主流唾棄,或在病痛糾纏中荒無度日,或在小團體中以僅有本錢謀生。英雄只存在於虛假世界,只存在於因應需求的市場經濟——投入並努力去演好The Ram的Randy 羅賓森並不甘心接受真實的愚弄。初在超級市打工的一幕最讓我深刻:隨著Randy 羅賓森在超市通道上前行,鏡頭始終跟著猛男那硯大的背部,響起音樂,宛如摔角手的進場;眼前所見,只是戴著滑稽帽子的大塊頭被大媽們折騰。如果這是真實,那真實又有什麼值得留戀呢?摔角手將他的一生都獻給了摔角台,獻給了摔角迷,獻給了虛幻世界——已經退不出來了。

WWE不會借《The Wrestler》宣傳,摔角迷中也未見及參與評論的——電影呈現的一面或多或少與他們製造的一面是相違背。一些摔角迷可能在經思考後便會離棄他的信仰,世事往往充滿矛盾,電影一方面在歌頌摔角手;一方面又借摔角來反摔角,這便是電影弔詭的地方。

摔角是邊緣的文化,運動和娛樂兩邊不討好。在普羅大眾眼中,摔角手既不是運動員,也不是演員——只是小丑;他們上不了嚴肅的大場面,就如艷舞女郎和AV女優一樣,只供低俗者在暗巷中玩樂。另一方面,摔角迷的口味也將台上者推向另一極端:不斷重複的肥皂情節、感觀刺激的殘酷賽事和嗜血的戲劇高潮,讓表演者也迷失了自我。摔角迷看到偶像被重擊是興奮?是心痛?還是麻木?表演者承受重擊是為了戰勝極限?豐厚報酬?還是剎那間的英雄感?兩個紐曲的靈魂構成的世界,少不免夾雜悲歌。Darren Aronofsky並不認為電影是悲劇,相反,他認為《The Wrestler》是部中年人的勵志片。圈定目標,勇往直前,用血汗譜寫讚歌;即使到了時運不濟的年紀,也可以再作出同樣決定。到最末的終結,Randy 羅賓森仍以榮耀的姿態去成就;這份榮耀,是屬於每位摔角手。在此,請容我藉此片向還在台上的和不在台上的、生存和死亡的、正面和反面的、大聯盟和獨立圈的、一線和二三線的所有八九十年代摔角手們致上深深的敬意。

評論