電影訊息

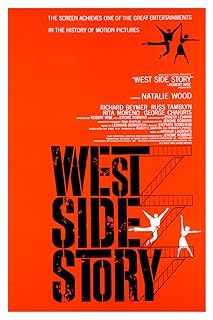

西城故事--West Side Story [1961]

編劇: 歐尼斯烈茲曼 Arthur Laurents

演員: 娜妲麗華 Richard Beymer

西区故事/西城故事/梦断城西

導演: 羅賓懷斯 羅勃懷斯編劇: 歐尼斯烈茲曼 Arthur Laurents

演員: 娜妲麗華 Richard Beymer

電影評論更多影評

2009-01-17 17:35:54

死亡涅磐

歌舞劇以悲劇結尾被搬上螢幕並獲殊榮無限的其實並沒幾部。柏楊說中國人有大團圓情結,朱光潛老先生在《悲劇心理學》里又說真正讓人難忘和給人啟發的不是嘻嘻哈哈的笑聲,而是悲情的結局。載歌載舞的音樂劇本來歡快,卻偏偏來個瓊瑤式的哭哭啼啼,不以為然者不以為然,卻也讓沉迷者沉迷。瓊瑤我一點都不迷,看她我只犯迷糊,我迷的是《西區故事》。

電影講述的內容我不贅述,不過看一下就有印象,它出於傳統,卻有別於傳統,有人將它比羅密歐與朱麗葉,不能說不妥,但卻不準確,因為西區故事的題材顯然更人文,更宏闊,也更「鄭智化」,羅密歐與朱麗葉的愛情發生在兩個恩怨家族,主線是愛情,這裡的愛情火花燒到了兩個來自不同國家的幫派,愛情是引子,是穿線的針眼,是醉翁之意。在我看來,它的主題完全可以有一種理解:美國本土與外來移民文化的衝突,以及美國夢對移民人群的排斥與融合。

說得太懸太大,不過沒關係,我寫給自己看的,您就權當是沒事看著玩,或者不看去玩。

說到美國夢,不得不捎帶提一下美國開國之父,班傑明富蘭克林,他作為美國夢的典範,將美國文化的核心部份,自由,自主,自助觀念植入到每個美國民眾的心裡。他的自傳甚至可以簡略到一個核心,即是對他自己言語的驗證:「God helps those who helps themselves"(自助者上帝必助之)。受美國夢的刺激,19世紀末到20世紀初美國出現了第三次移民高潮,來自世界各地的人群聚集到這個欣欣向榮的繁華貴地,掘金淘寶,但羹少人多,必然爭食,就像電影裡兩個捍衛「地盤」的小混混幫。再舉一例,美國曆史上至今為社會學家歷史學家說道不休的Sacco Vanzetti一案,細看來不無「本土階層」對移民人士的無端抵賴和誣衊。20世紀初期的美國也不是像如今這般」三民主義「,它也有很多問題,不過不成熟時期的問題暴露永遠不是壞事,革新不是靠幾個捧著書本作數字統計的人就可以大功告成的,沒有呼喊哪來的傾聽,沒有傾聽談何變革。至今人家還在We Need Change,就因為人家有一個不怕折騰的美國式夢想。

移民造就了美國,因為它本身就是個移民國家,移民成就了它的政治,經濟,文化。那片大陸原始的印第安文化自1620年第一批移民客到來之後已漸漸被破壞殆盡,現在的美國文化是各民族各種族碰撞融合過後達成的統一文化。但一如開始所說,任何文化和群體一旦形成利益團體,就會自然排斥外來人群和文化,就像19 世紀末美國出現的移民排斥,雖然最終回歸理性了,但移民政策卻實行了像經濟上的配額限額,或完全管制。這不是包容不包容的問題,而是像有人揮拳假裝打你臉你會下意識偏頭或遮擋一樣出於本能的維護。電影裡兩幫混混爭做地盤老大,從惡語相向,最後拳腳相加,刀槍相見,鬧出人命了,才幡然悔悟,老大不老大有什麼要緊,四海之內皆一家,波多黎各人和美國人可以完婚,美國人和波多黎各人自然可以和平共處。電影形象化生動化的語言恰如其分地展示了這一文化碰撞的過程以及導演的美好期望,雖然從美國後面攻打阿富汗伊拉克來看,導演期望好像泡湯了,我們拋開政治利益不談,單一個國家,一個知識分子,藝術人,一電影導演,如若連期許的勇氣都沒有,還能成其為國家嗎?

一個普遍而極具諷刺意味的現像是居然要靠死亡才能化解對立,盡釋前嫌。想來矛盾激化時,活著非要鬥得你死我活,但真的魚死或網破了,才發現原來什麼所謂老大,尊嚴,利益,龍頭,全是雞毛蒜皮,就是爭強好勝,好勇鬥狠鬧騰的。

但不是任何死亡都是有益的,Sacco和Vanzetti死了,促成了美國法律的日趨公開公正,電影裡的Tony涅磐了,卻促成兩派和解,想我泱泱大國即折騰了一加六又折騰了六加一卻何時才能折騰出點不用讓人再折騰的?

http://yanhaibing.blogspot.com/2009_01_01_archive.html#7728422925056991008

評論