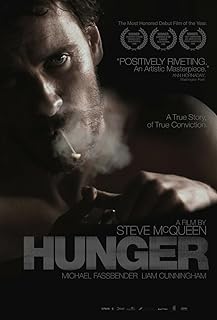

電影訊息

飢餓--Hunger

編劇: 史提夫․麥昆 Enda Walsh

演員: 麥克法斯賓達 Laine Megaw Brian Milligan Liam McMahon

饥饿/大绝食(港)/绝食

導演: 史提夫․麥昆編劇: 史提夫․麥昆 Enda Walsh

演員: 麥克法斯賓達 Laine Megaw Brian Milligan Liam McMahon

電影評論更多影評

2009-01-14 20:19:36

Sight & Sound:《飢餓》導演McQueen專訪

翻譯、整理/SAMMAX

《飢餓》(Hunger)可能是今年最具震撼力的電影,用寂靜的步調展現劇烈的抗爭,17分鐘大膽的長鏡頭,加上那個驚人的溶接,身為影像藝術家的史蒂夫 McQueen漂亮地展現出他的才華。如果你曾錯過了《日日夜夜》(Day Night Day Night),那就絕對不可放過《飢餓》!附帶一提,史蒂夫 McQueen曾說他有受到新浪潮與安迪沃荷(Andy Warhol)影片的影響。

S&S:爲什麼你會想要說這麼一個關於Bobby Sands和愛爾蘭共和軍絕食抗爭的故事?

SM:這件事發生在1981年,對當時11歲的我造成了很大的影響,是我人生中的一個轉捩點。從那時候開始,當我從窗戶望出去,世界已經不是它看起來的那個樣子了,我開始看到一些裂痕。絕食抗爭是種思想也是種理想;而人是會因此而生或死的。我對這種層級的激情和信念非常有興趣。

S&S:你的研究調查包含了哪些?

SM:我的調查工作從五年前開始,第一件事就是閱讀。在我腦海中已經有關於這件事的想法、記憶,當我研究的越多,我就發現它越迷人。第一次去Belfast的時候我們遇見了很多人,包括了Sands的親戚,而且不論是親皇派或是共和軍他們都非常慷慨大方,但是同時你可以感覺到有股理想主義的暗流。最後我無法擺脫的就是那裡的人們,他們有可能會是我的母親、我的父親、我的姊妹,他們不是外國人、不是外來者。

S&S:你的共同編劇,劇作家Enda Walsh是怎麼加入的?

SM:有時候和別人腦力激盪一下是不錯的,我知道我想和個愛爾蘭作家一起合作,所以我們也面試了幾個,很多人對這個題材都很害怕,但Enda不太一樣,他比較古怪。在拍這片之前我甚至是都不看劇本的,而Enda加入前,我本來是想讓電影完全沉默,一句對白都沒有。

S&S:你對Enda Walsh作了怎樣的簡報?

SM:我對Enda說的就是,我希望影片的開頭能像一股溪流,讓你能夠隨著流水悠遊,感受你所在的環境。然後突然之間出現一陣激流,擾亂、打斷了你的現實。在第三部份則是一道瀑布,一種失去重力的感覺,直直往下落。這就是我對這部片的看法。

S&S:那在這樣的前提下,劇本是怎麼發展出來的?

SM:我們在愛爾蘭花了一個激烈又沉重的星期和獄官們談話,之後Enda寫了初稿。接下來就像是在鑿大理石,你知道什麼是你不想要的,但是你還需要個東西;就算只是個桌上的廢物也沒關係,來鑿穿它。後來我想到了Monty Python(譯註1)裡面的滑稽行走,然後這又讓我想到了「例行公事」,這時我才明瞭這整件事其實都是關於一種習慣、慣例。像是在開頭,獄官離開他的房子,看起來多麼平常。在《飢餓》裡面的例行公事是比那些,例如,侯孝賢電影裡的要嚴酷、荒謬許多,因為《飢餓》有著滿多的暴力,而這些暴力都是例行公事。

S&S:在拜訪過發生絕食抗爭的Maze監獄之後,你的想法有受到什麼影響嗎?

SM:雖然說他們不會讓我們在那裡拍攝,不過這反而很棒,因為監獄的制式會把你的攝影機也制式化了;制式會帶給你制式。事實上,敘事片有時候會感覺比較簡單,因為你已經有了樣版,形式都擺好在那裡。接下來就是要看你怎麼去改變或是破壞形式,擾亂形式會讓它更有趣。而我試著在做的是在藝術的範疇,這是不一樣的,你必需要創造新語言、新形式。

S&S:你之前從來都沒跟演員合作過嗎?

SM:我曾經和阿姆斯特丹電影學校的演員合作過,而那次經驗真的非常有幫助,讓我發現了我喜歡演員。你需要做的就是和演員他們一樣冒險。我會說:「看,我在這裡可冒了一切風險。」,當他們知道這點後,他們會想要和你並駕齊驅,甚至會嘗試超越你。我試著讓他們迷失,就像神智昏亂的苦行僧;他們這樣做以便能更接近上帝。有時你必需要跳脫桎梏,這就是我要他們做的,這樣才可以更接近真實。

S&S:有一場Sands和牧師的戲,這一幕將近二十分鐘,大多是從側面用固定的機位拍攝;這很冒險嗎?

SM:我並不讚同。我身邊的人都嚇到了,製片也是。他們說我們需要一些正反拍鏡頭。你知道嗎,這就是爲什麼那些人會拍出那麼多爛片的原因,他們應該做的就是放手一搏。在拍攝的中間時,我曾說:「你們知道嗎?我覺得好無聊。我們已經拍到了,走吧。」。因為我們都是在爭執吵架、對抗Channel 4 (譯註2)什麼的。那天最後我們是臨晨四點半收工回家。真是他媽的太棒了,我們拍到了,那時我知道我們拍到了。

S&S:這場戲是一次就拍好的嗎?

SM:總共我們拍了四次,用了兩捲二十分鐘的膠捲。對我來說,這場戲比洛史泰格(Rod Steiger)和馬龍白蘭度(Marlon Brando)(譯註3)還要好,因為這是生命在一個危險關頭;要生還是要死。這場戲並不是即興的,全都寫在劇本裡,但那些話就像是從他們口中自然吐出來的,像爵士一樣。這場戲的氣氛是很緊張的,但是身為一個演員,你要到哪去找這樣一個情境讓你可以說到「終極」?

S&S:你爲什麼會想要在Belfast拍攝?

SM:發生在攝影機之後的事就跟發生在攝影機之前的一樣重要,因為所有那些在攝影機之後的人多少都與這些事件有關。有股來自記憶的力量、有種過去的味道飄散在當下。有一個演員的母親曾帶東西進去過Maze監獄,另一個演員的父親曾被關在裡面,還有一個的叔叔是裡面的獄官。每個人都有某些東西在這個故事裡,這在拍攝現場整個感覺是很棒的。

S&S:令人驚奇的是,在片中有許多不同的觀點。

SM:我把自己看作是個獄官,也把自己看作抗爭的人。如果你從別人的角度來思考的話,很明顯的他們每個都是有血有肉的人,糟糕的是整個背景不是人本身;你只是必須做去做你必須做的。我們都是人,每天我們都做錯了什麼,我們並不是清白的,你我都是這個遊戲的一部份。

S&S:你讓觀眾有很多空間可以進入這部影片。

SM:影像能講的就是這多了,不可能面面俱到。你必須做的就是開啟人們想像或是心靈中的某個東西來完成一部片,而那個東西是什麼我並不知道。

S&S:你是在何時又是怎麼跟電影接觸的?

SM:當我在Goldsmith大學的時候有個瑞士女友,她喜歡電影也帶我去看了很多影片,在那之前我根本沒去看過電影,因為在我生長的地方,人們會覺得你一個人去看電影是在耍酷然後取笑你。一九八○年代晚期和九○年代初期是段美妙的時光,當時我們有很棒的地方,像是Riverside和Scala劇場,我的電影就是在那學的。在那邊我看到法國、義大利、台灣的人們是怎麼陷入熱戀的,羅馬尼亞人又是怎麼吃早餐的。這真的很令人吃驚,因為可以學到的東西是如此的豐富。

S&S:你爲什麼等到現在才拍你的第一部劇情長片?

SM:我二十三歲的時候就想拍第一部片了,可是我必須先等十五年。當我離開藝術學校的時候我不知道哪裡可以讓我拍片,我不能在英國拍,所以我申請去了紐約大學,但我只待了三個半月,我討厭那裡於是就又回來了。我對他們拍片的方式沒有任何期待,他們不讓我把攝影機丟到空中再接起來,因為這不合常規。

S&S:從你五年前有這個想法之後,這部影片又有了進一步的政治共鳴。

SM:奇怪的是,像這樣的故事不斷地在發生,過去和現在都存在。很多人看這部片會覺得這種事是發生在很遙遠的國家,不知道其實這就發生在自家後院。這是個被掃到地毯下的故事,已經過了二十七年,是該有人把地毯掀起來讓大家看看是怎麼一回事。

S&S:你會再拍其他的電影嗎?

SM:我現在還沒有任何想法。我並不著急。別人給了我很多劇本,看這些劇本感覺就跟相親沒兩樣。如果我拍了下一部;這就像戀愛一樣,你不知道會在何時又是怎麼發生的。

譯註1:英國著名喜劇表演團體,於1969到1974年製播了四季電視影集,1975推出影史經典《聖盃傳奇》(Monty Python and the Holy Grail),影響了後來許多喜劇作品,知名導演泰瑞 Gilliam也曾是其中一員。

譯註2:英國頗具影響力的公共電視台第四頻道,為本片的出資者。

譯註3:這裡指的應該是《岸上風雲》(On the Waterfront)裡兩人的對手戲。

評論