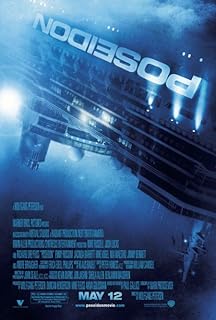

海神号/波塞东/海神号

![]() 5.7 / 110,670人

98分鐘 | Philippines:98分鐘 (cut) | Germany:94分鐘

5.7 / 110,670人

98分鐘 | Philippines:98分鐘 (cut) | Germany:94分鐘

編劇: 馬克普羅塞維奇 Paul Gallico

演員: 喬許盧卡斯 寇特羅素 賈欣妲貝瑞特 李察德瑞佛斯

2009-01-12 07:14:36

編劇心理

************這篇影評可能有雷************

編劇心理

昨天半夜看了《海神號》,超好看。

本來以為是災難片,會著重渲染沉船過程。沒料到災難馬上就來了,船的翻身也只在一瞬間,重點是接下來的逃生。想必真要比沉船的話,是很難超越《鐵達尼號》了,所以避重就輕很聰明。

看到他們在潛水的時候,我也屏住了呼吸,窒息的感覺,緊張的渾身發抖。

去百度貼吧轉了趟,看到很多人在討論哪些角色該死,哪些不該死,哪些值得或是不值得死。

因為我以前也經常夢想做個小說家,喜歡編故事,有點自己的認識,所以想說說我以為的編劇心理。

死亡是很重要的編劇元素,因為一個生命的消亡影響重大,或者說功能巨大,對劇情來說可以逆轉局勢,對觀眾來說可以賺取感情。相信作為編劇,都會在哪些人該死」的問題上動番腦筋,甚至故事還沒構思完全,就先開始確定誰死誰不死了。

現在看電影沒以前輕鬆了,因為學會轉換角度了,相信大家也都一樣。會站在導演、編劇的角度看電影,常常發出「××就是活活被導演導死的」「編劇要他死他不得不死」的喟嘆。其實還是喜歡小時候看電影的味道,完全投入劇情,身臨其境,比較容易覺得電影好看。真覺得,笨是享受,難得糊塗。看我媽媽看那些我覺得爛得或假得一塌糊塗的電影電視入迷,感動的稀里嘩啦,還挺羨慕的。

我看電影的過程中就在不斷的幫編劇確定誰該死,誰不該死。(我好像有點變態)

海難發生了,船上人分成兩部份,大部份在船長領導下就在大廳等待救援,另外一組人自發去找路逃生。電影的主角的是那一小組人,所以船長的判斷是錯誤的,大廳會被吞沒,大廳裡的人全部會死,作用是襯托那小組人的英勇和冒險精神。

老頭

——剛想跳海,卻因為看到海浪而停止自殺了。

確定:老頭能活到最後,因為編劇總有些奇怪的想法,比如「最初想死的人居然活了下來」。

意外:想死的人居然為了逃命居然踹死了另一個想活命的人。

廚師

——看到用鐵板架橋爬樓的險境,估計大家就在想了「最後一個怎麼過去」,也就是說在過這關至少要犧牲一個人了。帥小伙子主動跳出墊後(當然他不知道墊後的犧牲率是百分百的)。

選擇:作為編劇,這裡可以選:1.拉住老頭腿不放——描寫人性;2.主動放手,讓老頭活命——謳歌英雄。兩種選擇沒有誰好誰壞,前者是現實主義,後者是浪漫主義。電影中選擇了前者。

酒鬼

——粗口,無緣無故對市長指指點點。

確定:該死。因為犯了大忌——人品問題。

市長

——想到美國的英雄主義和煽情的需要,最後起碼要死一人,而且是去幹偉大的事,為了大家的活命。想起《世界末日》里最後犧牲的老爹,似乎老爹是最好的人選,符合習慣,親情為愛情獻身。

難題:去關引擎,潛水極限一定不能夠來回全程——不能活著回來,半程——到達控制室是必需,但到底能游多少呢?如果到達控制室完成任務還有力氣,勢必會回遊,那樣的話導演還要拍一段市長拼死往會游但結果依舊是溺死的戲,效果不會太好。最好的處理就是讓市長死在控制室,而且是用盡最後的力氣完成任務。我的預測是觸電而死,但那段電影畫面不太清楚,我不敢確定市長的真正死因。

水軍

——按編劇慣例,肯定是不死之身。

驚奇:最後居然捨命去炸漿。因為電影氣氛真的很緊張,我一度動搖了水兵不死的判斷。可惜編劇慣例最終沒有打破,水兵僥倖活下來了,而且還「一舉兩得」,不但活命,而且英雄的事也做了。

意料之外

——掛十字架的妞死了,找不出她死的劇情作用,還有違前面大鬍子老頭拼命示好而作的鋪墊,有違編劇習慣。也許她死的作用就是為了出奇吧。

以上關於生死的分析確實冷血,不過編劇的的確確就是將人的生死控制在筆下的人。