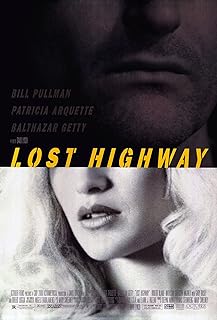

電影訊息

電影評論更多影評

2009-01-06 11:09:32

慾望寓言與革命敘事

一、可互換的身份模式

撥開迷霧,我們可勉強拼接出《妖夜荒蹤》的幾個支離情節:面臨中年危機的薩克斯手Fred[困境是轉喻式地呈現的,譬如男人在一場性愛中的突然崩潰,女人再怎麼說「沒關係」都無法撫慰的挫敗與羞愧],迫害狂式地焦慮著美艷妻子的失去——那麼接下來的一切行為,我們都可以理解為失敗者在無意識譬如夢遊狀態下的所為:他在房子裡安裝了監視設備,把私密的起居情況製成錄影帶隨信件寄給妻子,既從監視妻子的一舉一動中獲得確定性以保證安全感,又以此來威嚇妻子,警戒她不要越軌——她的一切都在大他者無所不在的眼睛的凝視之下,否則,這凝視將帶來她自己的毀滅。

果然,接下來我們就看到了丈夫殘殺妻子的血腥畫面:撕咬與嚎叫,彷彿一隻野獸在血泊里憤怒與絕望。他理所當然地被關進監獄,並以一級謀殺的罪名被判處死刑。

接下來就有點匪夷所思了:在頭痛欲裂的儋妄狀態中,奇蹟出現了——Fred 神秘地消失,他的位置被一個名叫Peter的年輕人所取代。我們不知道這一幕是如何發生的,我們只是被迫接受了這一後果。

有兩種可能:或者是Fred神秘逃脫,由神秘力量安排Peter作為替代;或者是發生了恐怖變異,Fred變成了Peter。

接下來便是有關Peter的敘事。他是個熟練的技術修理工,掙紮在社會的邊緣,但是,年輕身體裡慾望洶湧,他鋌而走險地勾搭上黑社會老大迪克.羅倫的金髮尤物Alice。這是常見的慾望敘事,描述本我如何在自我審時度勢的協助下曲折獲得滿足。它必然與慾望間的衝突相關,必然導致死亡才能最終解決矛盾。所以我們很自然地看到了,為了永久性佔有性感尤物,Peter殺了作為中間障礙的安迪,然後隨女人逃至沙漠,但是,詭異又發生了——Peter突然間又變回了Fred,Fred跟蹤妻子蕾內[Rene]至一家汽車旅館,在她完成交歡離去後,闖入房間暴打迪克,並將他挾持到沙漠,最終槍殺了他。那麼,這終究還是一個與巨大的恐怖權力搶奪女人的小型革命敘事。

[與《橡皮頭》自我閹割的灰色屈服不同,《妖夜荒蹤》面對荒謬性暴力的威脅時,採取了反抗的方式,以惡制惡,以暴力摧毀了暴力之源。我們可以說,這同樣是林奇關於性戰爭的一個寓言,不過態度有了巨大的轉變,要不戰鬥而死,要不戰鬥而生,給那些絕望的弱勢無力者帶來了革命的啟示及勝利的曙光]

那麼,承接上面提出的身份問題,Fred和Peter究竟是何種關係?弄清楚了這個問題,林奇的敘述迷霧就可被蕩滌一清,其寓言的核心就可被最終鑽破,暴露於我們眼前。

個人認為,Fred就是Peter,二者之間可自由互換。這不僅可從沙漠中二人互換一幕得到佐證,而且,從最後一個逃亡的鏡頭我們可看到,Fred恐懼猙獰的臉發生了系列快速變形,幻化為不同的臉孔,暗示了大衛.林奇可能更傾向於後一種可能,即身份的可替換性,Fred只是能指鏈中的樣品之一,他隨時可以被Peter或其他樣品所替代。

那麼,問題就轉化為,到底有什麼樣的同一性基礎,才可令他們彼此間可互相替換,或者換種發問方式:他們如何能從差異性的「雜多」,被還原為同質性的「同一」?

二、寓言核心:惡的本體論

如果Fred和Peter同一,那麼看似分離的兩段敘事就具有了連續性,是一個完整的關於弱者佔有和維持自身慾望客體而反抗強權的革命寓言敘事。

問題在於,怎樣才能證明,二者是可互相替換的同質體?

關鍵之處在於那個神秘黑衣人。乍一看,他是個邪惡的幽靈,是敘事中的真實存在,他外在於Fred和Peter,指揮並支配著他們的行為和命運。實際上,這僅只是林奇的敘事障眼法而已——不存在這麼一個外在的邪惡人物,他僅僅只是我們(榮格意義上)內在陰影的外在投射而已,它就是我們內心的「惡」,就是我們自己,是我們的一個組成部份——他要Fred和Peter打電話回家裡,告訴他們他就居住在他們內部,而且「如果不是他們邀請,他是不會不請自來的」,我們召喚惡,就成為了惡。還有一個場面:在Fred和迪克搏鬥時,危急之際我們看到一隻手遞給了他一把刀,讓他扭轉了局勢,然後,我們看到,正是黑衣幽靈和Fred站在了一起,但是,當Fred開槍時,我們又只看到了他一個人,幽靈蕩然無存。

這是再明顯不過的暗示。幽靈就是我們自身,幽靈就是將Fred和Peter、將我們與其他個體聯結起來的同一性基礎:無一例外,我們就是這樣一個幽靈。

[黑衣幽靈即「惡」本質的肉身化,林奇還通過一個意象來反覆暗示:那座沙漠中燃燒著熾烈著又迅即冷卻固形的小屋,很容易令人想起佛洛伊德關於原欲的岩漿隱喻,並進一步聯想到撒旦的地獄居住地火湖]

這種惡的普遍性,只能將「惡」上升為本體論上的本原才是可以保證和解釋的:「惡」作為本體,是世界的本源與實質,世界不過是「惡」的客觀化,也就是說,世界的每一成份,都不過是本原的自我實現和自我外化,無一例外都是惡的有限[不完全]的象徵。世界不過是本原的表象。這樣,才能解釋「萬物一體」,才能將雜多還原到一個共同的本質上。

這很顯然是叔本華的形上學——我們可以清晰地看出,林奇直接把慾望當成了惡,慾望的邪惡,不僅在於它必將引發不同個體間的戰爭[戰爭、暴力、死亡當然是惡],更在於慾望本身就是「惡」,它本身就是缺乏、不足、空無,需要暴力手段來捕捉客體以填充虛空。惡、慾望、意志這幾個主詞,可以等價互換[在《我心狂野》里,我們也可看到這一主題的互文性:多次用燃燒的火焰來反覆暗示慾望的熾烈及創傷性後果]。

到此為止,這種關於世界創生的宇宙論還不能解釋為何身份互換僅限於模式內替換,即,林奇為什麼只安排處於失去慾望客體之恐懼與焦慮中的Fred和Peter之間身份互換,而不安排Fred和迪克或安迪之間的互換,他們的本質不都一樣,都是「惡」嗎?這就牽涉到一個模式之間的等級高低問題。林奇必須再次藉助於叔本華,從柏拉圖的「理念」那裡尋求靈感——本體的客觀化,是一種間接的客觀化,必須以「理念」作為中介,理念是客觀的、永恆的、分等級的[肉體是差異但無關緊要的,而且可以隨時分崩離析,釋放作為理念的靈魂,讓它與另一個肉身隨機結合——所以我們看到,二人之間的變形發生,伴隨著一個必須的肉體血腥解體的畫面,但是,不朽且始終自我同一的靈魂,保證了二者之間的本質性內在關聯]先驗地決定了人的高低之分——在任何社會,都有人的等級區別,等級高低決定了資源獲取和分配的多寡,而且這分配模式必將由法律凝定和保障而制度化,那麼,這種不平等就為反抗和革命提供了客觀基礎,革命不僅反對具體的個人,更具有了破壞 [由國家法律保障的]制度的廣泛顛覆意義。

我們看到,Fred的處境是害怕外在強力侵犯和掠奪自身的性客體,Peter的處境是必須從強力處奪取本不屬己的性客體,二者面臨一個共同的敵人:高於他們自身的恐怖權力[不管這權力是黑的還是白的,是正當的還是不正當的],他們都處於相對的弱勢地位,面臨共同的命運:他們必須反抗甚至暴力革命,才能獲取並持久保存自己的慾望客體。他們屬於同一身份等級模式,同類互換。由此,我們可以說,這是屬於林奇的一部自我表達的作家電影。

[還必須注意到,Fred和Peter間的互換,也是一種慾望的投射:前面已經提到過,Fred的中年危機的體現之一就是性能力的衰退,無法滿足妻子的快樂慾求,轉化為年輕力強、慾望充沛且能力出眾因而「艷福不淺」[進行監視的偵探的嫉妒性評價,偵探是合法意義上的色情窺視狂,我們也可以把他理解為Fred想像出的對其主體化進行肯定的大他者,更可進一步假設偵探就是突入文本的林奇本人,以元小說的形式表達著他個人的性意識形態]的Peter,便是對焦慮的想像性緩解。這樣,變形既可是Fred的想像,也可同時是林奇表達哲學性觀念的獨斷安排]

三、作為慾望客體的女人

在林奇的電影裡,女人的身份往往是詭異且抽象的:她們或者作為善與美的化身,女神般引導男性上升[譬如《我心狂野》中的女神及其化身蘿拉];或者作為純粹的慾望客體,以其美艷和性感,成為永恆的誘惑,把男人引入彼此間的爭奪和戰爭。不管是哪種身份,女性都不是一個具體的、活生生的個體實存,她們沒有屬己的情感、意志和自由等內在價值,她們只是抽象觀念生硬和僵化的客觀化。

《妖夜荒蹤》中的女人便屬於後一種類型。無論是蕾內還是愛麗絲,都身材苗條、臉孔美艷,是男人共同的慾望目標[迪克關於A片的粗俗暗示,以及安迪宅內播放的女性沉浸於被強暴的色情畫面,都很清晰地體現了這點]。她們的存在,似乎只有一個目的,就是引發男人之間的爭奪和戰爭,她們是純粹的功能性手段,是一個把男人引入黑暗的誘餌[這樣,我們才能理解蕾內和愛麗絲的神秘合一:女人都是一樣的,本質上都是性客體]。也因此,她們的身份狀態只有兩種:被佔有/待被重新佔有——她們是在不同男人之間流轉的公共獵物,她們是戰爭的起源與結果。只要她們存在,戰爭就永遠不會止息。所以,她們永遠不會固定或停止,她們不會永遠屬於某個具體的男人——正如愛麗絲在沙漠中和彼得做愛後所說:你永遠也無法得到我[You will never have me.]。

所以,性戰爭的革命敘事才能繼續下去,以不同的面目重複著古老的母題。

[當然,也是可以終止女人的飄蕩狀態及其帶來的焦慮和不安的,那就是把她們變成屍體,冷寂的無機狀態徹底排除了變化的動盪,以死亡不可改變的終極確定性從根本上解除了焦慮之源。]

所以,我們才能說,整個敘事,也許不過在展開一個中年男人的焦慮幻覺,並轉喻著所有男人既往、目前或未來的共同困境;或進一步說,這一切,都不過是林奇的暗黑叢林神話,它是天才陰鬱複雜的想像,是脫離了現實邏輯的普遍性隱喻。

[題外]

林奇的黑色寓言,無一不描繪了一幅陰鬱詭譎的世界圖景:暴力、血腥、戰爭、陰謀、背叛、死亡、廢墟……似乎暗示著,惡作為本原與現象,是不可根除的,它永遠是世界、是人性的一個組成部份。這個寓言或預言,當然是悲觀的,在《橡皮頭》、《像人》及本片中,表現得非常明顯。

那麼,善與光明,就意味著對慾望或意志的否定,就像叔本華所說的「所有的愛都是同情」,同情意味著一種智慧上的更高覺悟,為了他者的生存而自覺約束甚至否定自己的生命慾望或意志。在《藍絲絨》里,我們看到了這種劃破了黑暗的光明。 舉報

評論