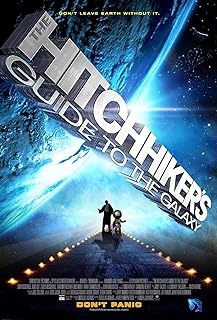

電影訊息

電影評論更多影評

2008-12-18 07:27:16

超越地球的觀念,你所能想到的

《銀河系漫遊指南》這部電影的原著,連同作者Douglas Adams在英國可謂家喻戶曉,在科幻小說界也有舉足輕重的地位(能寫出這部作品的腦袋真是太神奇了)。直至2005年被改成電影前,已有過廣播劇、電視劇、舞台劇、漫畫等多種表現形式。

這部70年代開始問世的文字作品,所提及的對地球、對生活的環境、以及如何看待生命等問題,對現今的世界來說,越來越顯出其重要性。如果有第二個被重置的地球,你會希望如何改建並保護這個居住著的星球呢?但如果真實的世界不會出現地球NO.2,也不會在任何一種生命的逝去後重現盎然的生機,由此感受到萬物的平衡與生命之可貴。那我們是否應該思考下,對這個唯一的地球,對每一個獨立的生命體,該持有怎樣的態度。

電影一開場,地球已被毀滅,唯一僅存的二個地球人和其它星球的外星人組成的四人探險隊,連同一個充滿哲思的憂鬱機器人Marvin,一起展開了銀河系的旅程。他們尋找著可以回答「最終問題」的電腦「深思」,和一把觀念槍。

影片中充滿著超強的想像力與英國式的幽默。無限擴大的思維,帶著你一級級的往上走。在荒誕不經而又智慧的表現手法中,慢慢拋出一個又一個問題。而為了獲得解答,征程將走向制高點,探險者才得以一窺事物的全貌並獲得一種新的體驗式感悟。片中採用了真人輔以動畫的形式,兼具科學的理性思維和魔幻現實主義的手法,在營造真實感的同時,又刻意的與真實世界拉開距離。而距離,讓觀影之人得以旁觀者的視角,重新注視這個賴以生存的世界。

電影中最有趣的是時刻在思考「意義」的大頭機器人Marvin。這個擁有GPP(真實人物性格)的超高智商機器人,是個悲觀主義者外加抑鬱症患者,時常搖頭嘆息著不知如何面對明天。但它沉緩的語調,冷幽默的台詞,以及始終低垂的大腦袋卻顯得如此可愛。Marvin的出場幾乎都會讓我大笑不已。這個擬人化性格的機器人,對抑鬱特質的表現是精準而生動的。思考著太多無解或辯證的問題,卻得不到正面的答案,或在行動中得以實踐,就會逐漸產生消極的情緒。然後,就會越來越像拖著遲緩步伐的Marvin啦。給大頭配音的是Alan Rickman,這個著名的英國演員,用詮釋Severus Snape和Brandon的獨特嗓音創造了Marvin的內在。

電影的男主角Arthur Dent,在經歷種種後,講述到「任何問題的答案,都沒有讓我得到快樂,...」追尋某些與生俱來的答案,好像是人類潛藏的使命感,或許是因為未知而產生的不安定。從希臘哲學的宇宙論期始,人類就在研究這些所謂的最終問題,實則未果。過程是思惘的,如Marvin般困頓、無望,悲觀而不知所措。但真正透徹後,一人獨醒,眼見眾人皆「苦」,又能獨樂樂而罔顧否?生為群居動物的人類,最孤獨痛苦的怕就是那個透徹的少數者吧。

「... 除了,她是我想等的人嗎?」這是Arthur Dent接續前語的話。電影最後還是想用「愛」給大家留以希望吧。也是,至少有50%的可能性脫離孤獨的宿命(童話故事通常到這裡結束)。Arthur Dent帶著他愛的Trillian,離開了地球。即不用做孤獨的少數者,也有比50%更多些的時效性,Happy Ending。

這是我近年來看的最好的科幻電影(順便說下,是導演Garth Jennings的處女作。如果英文好的童鞋,我更推薦看的是Douglas Adams的原著《The Hitchhiker's Guide to the Galaxy》。不容錯過!

http://radiumdey.blogbus.com/logs/30735114.html

評論