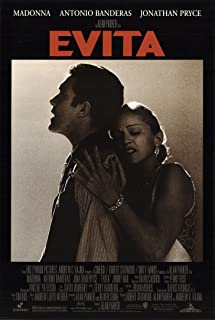

電影訊息

電影評論更多影評

2008-12-02 21:17:05

還是不如百度

關於艾倫帕克1996年的《貝隆夫人》,它的名聲遠遠沒有麥當娜和她的《阿根廷,不要為我哭泣》來得響亮。我是在1996年的十二年後看了此片——而麥當娜的「Don』t cry for me Argentina」,2000年我就以聞大名。當時是《讀者》裡面的一篇文章,大概是麥當娜的小傳記,其中提到麥當娜的一句話(給我一雙高跟鞋,我去征服世界)和一首歌(Don』t Cry For Me,Argentina)

先入為主,拿到《貝隆夫人》的DVD,我還以為類似《讀者》裡的那篇文章,說一個勵志拚搏的小故事。誤導我的還有豆瓣裡面的一篇評論,文章開頭就一句話,說把《貝隆夫人》列為勵志影片。

不過遺憾的是,它不是。我看了之後,給此片的評分是三星,還可以。如果導演僅僅滿足於拍一個風華絕代的女人,靠著美貌和手段搖曳在交際場,輕搖慢唱著I Will Be Superisingly Good For You——如果導演不打算拍貝隆夫人,拍的是麥當娜本身,可能我給的分數會更高,甚至很高。

影片改編自英國的一個音樂劇《Evita》。導演也將歌劇的形式搬到螢幕之上。電影從貝隆夫人的葬禮開始,緩緩倒敘,講述阿根廷國母貝隆夫人短暫的一生。關於一個名垂青史的政治人物,導演在短短的120分鐘內,展現得是如此蒼白,甚是是不懷好意。

電影開場之時,導演不遺餘力地表現阿根廷人民乍聞貝隆夫人死訊時的悲哀之情——而作為歌劇裡面代表了編劇觀點的旁白,冷眼旁觀固然是正確,但是,旁白的台詞未免有失偏頗。比方說那個旁白在開場的台詞,如下:

「伊娃女士的追思彌撒,

熱鬧有如馬戲團表演。」

作為故事的敘述和解說人,旁白的台詞也給影片埋下了感情基調。這種有如狄更斯小說的諷刺,使得旁白的人物——也就是導演和編劇的代表——彷彿一個高高在上的上帝,或者是一個尖酸刻薄的劇場經理。高高在上地俯視人間冷暖。

這旁白的唱腔一起來,狄更斯式的台詞和肅穆的場面兩種完全矛盾基調交織在一起,在我看來,這個開場失敗的要命,使得我無從領會,哭笑不得。

到了十一分鐘的時候,更為明顯的台詞唱了出來:

「你另國民大失所望,伊娃。」

甚至破口大罵阿根廷國母說白了就是個獨裁者,阿根廷人民全都腦殘,笨得選了個法西斯還以為引進了林肯。比方說這句:

「祈禱吧,未來的好日子不多。

女王已經駕崩,國王日漸無能。」

這種矛盾的基調一直延伸下去,貫穿著整部電影。舉個例子說,在貝隆夫人掌權之後,組織了一個慈善基金會,這邊一個鏡頭是貝隆夫人給窮人捐贈各種物品,第二個鏡頭就是背後有人從基金會的保險箱裡貪污——而旁白的唱詞是:

「你有什麼需要儘管寫信給女王。

運氣好的話她可以滿足你兩週的奢侈。」

貝隆夫人所謂的慈善就是,開著一輛火車滿國跑,見到有人就扔鈔票。簡直就一個收買民心的模樣。

而到電影接近尾聲的時候,有一段是模仿《教父》教堂裡面的那段鏡頭。伊娃•貝隆在聖詩和民眾的擁戴中緩緩步入教堂領取聖體;罷工的民眾在軍警的屠刀下倒下。這兩段鏡頭交替在一起,形成強烈的對比。如果不是在諷刺,我實在是領會不到其他的意思。

我看來看去,整個片子其實就是這個意思。或者,我們只能看到這個意思。

而這種諷刺的語調也沒有延續多久。貝隆夫人弭患絕症,在教堂暈倒。接下來諷刺的聲音煙消雲散。阿根廷人民擔心國母,人人自發守在神壇前為夫人祈禱。還有一群人不顧風雨,站在宮邸門外守望著夫人房子裡面暗黃的燈光。

狄更斯的唱腔消失無蹤,麥當娜的Don』t Cry For Me Argentina裊裊升起。貝隆夫人不顧病重,在丈夫的攙扶下作了最後一番演講。電影開場的那種悲哀的肅穆取代了我好不容易培養起來的諷刺基調,瀰漫全場。

一直終了。代表著導演、編劇、上帝和狄更斯的旁白站在貝隆夫人的水晶棺旁,彷彿是爭吵了一輩子的冤家一樣,妥協一般地親吻棺木。影片結束。

據一些資料說這個旁白的角色其實是切•格瓦拉本人。

由於切受夠了貝隆一家的腐敗和獨裁,所以才遠走他鄉。因此旁白的尖酸刻薄,自然是從切的角度出發。切的看法、阿根廷笨蛋們的看法,從兩個不同的方面展現伊娃•貝隆這個歷史人物。兩個矛盾的觀點恰恰是對貝隆夫人形象的一個豐滿。

我很願意相信這種看法。如果我接受這種看法之後,我看這部片就不會看得如此痛苦,簡直是要破口大罵的地步。

但事實上,貝隆夫人出生於1919年,切出生在1928年。關鍵在於,根據切的日記,他在第一次遊歷拉美之後,才形成他日後的觀念。1952年九月切•格瓦拉旅遊歸國,寫下日記:「

寫下這篇日記的人,在重新踏上阿根廷的土地上,已經死去。我,已經不再是我。」

而就在同年,伊娃•貝隆逝世。

由切的日記和貝隆夫人的逝世,一個誕生,一個隕落,完全可以認為這兩人沒有什麼交集。而兩人僅有的一次交集,據說是切給伊娃•貝隆寫信,信中向伊娃貝隆索取一輛吉普車。

這樣的解析明顯是穿鑿附會。

不過我還是很願意相信這點。導演的確企圖用不同的角度去還原伊娃•貝隆這個人物。關於一個歷史人物,是必須辯證地看待的。艾倫帕克畢竟是個有資歷的導演,他要展現歷史而不是野史。塔西陀在他的《編年史》開章就寫道:「我下筆的時候既不會心懷憤懣,也不會意存偏袒。」艾倫帕克顯然也想公正地看待一番。

不過電影一開始,他就失敗了。

他所謂的公正,在我看來,簡直就是一個搖擺不定的可笑。在電影裡面,關於貝隆夫人,群眾把她捧得太高,而旁白又把她摔得太重。如果有公正的話,那就是,貝隆夫人不上不下地被導演吊在了中間。

貝隆夫人她到底是個怎樣的人物,我們也無從得知。花時間去看這部電影,還不如直接到維基百科上面輸入「貝隆夫人」。

更為公正,也更為明了。

評論