電影訊息

電影評論更多影評

2008-09-23 02:32:00

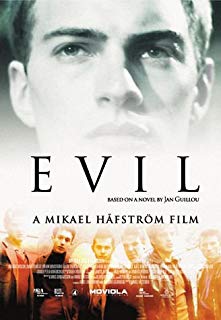

《惡行惡狀》:操行零分征服世界

一、人生導師

能遇到一位人生導師或是精神領袖,對任何人來說都是值得慶幸的事情。對於藝術家來說,他們無疑是靈感源泉和創作的動力;對於常人,他們則是成長路上的鵝卵石,在迷霧中帶來暖意指引方向。義大利導演貝托魯奇以戈達爾為標準,劃分了自己作品的類別,讓他一直唸唸不忘的,是戈達爾曾經塞給他的一張紙條,上面表達了對其作品的不滿。幾十年後再次說起來,當年心高氣傲的憤恨,已然成為了今時今日的遺憾。貝托魯奇太想得到戈達爾的肯定,卻忽略了最真誠的忠告聽起來都不太順耳。康德對於貝多芬的影響,更是一種純粹精神上的感召。大學時代研讀康德的論著,讓他形成了自己的藝術觀與世界觀。當中年飽受耳疾折磨時,他又因康德的哲學觀學會忘記不幸,埋頭苦幹。在耳聾後,貝多芬用筆和朋友交談,曾寫下「我們心中的道德律,我們頭頂上的星空。康德!」肉體所能到達的限度總是一定的,藝術則是精神一次次超越凡夫肉體的最好證明。正是肉體的苦痛,使得他們的作品中滲透了洞穿生命的力量。這些都是可以編寫進書籍的佳話。

對於大多數人來說,所能遇到的「人生導師」多為良師益友,他們不見得完美,也有人性上的弱點,但是越過他的肩膀,你能看到一條嶄新的道路。就像多多遇到了影院放映員阿爾夫萊多,查理遇到了法蘭克•史雷德中校——多多愛上了那座天堂電影院,並在阿爾弗萊多的鼓勵下繼續堅持學習,回到了羅馬,這才有了二十年後,身為導演的多多重歸故里追憶往昔的感觸;法蘭克是個雙目失明沉浸於酒精和回憶中的絕望男人,但也是他支持著查理走上那條正確的人生道路。誰都希望在遇到困難的時候,能有個人站出來撥開險惡的假像,告訴自己沿著這條路走下去就是天堂。如同神話中的珀耳修斯,有了雅典娜的盾牌和忠告、冥神哈得斯的隱身帽、赫爾墨斯的飛鞋,他才能順利地割下美杜莎的頭顱,並成功逃跑,築就一段傳說。不過,生活畢竟不同於電影,就像阿爾弗萊多告訴多多的那樣:「現實要艱難得多。」

如果,這些人,傳說中的,書本上的,生活中的良師益友,你都沒有遇見,該如何面對困境,邁出決定性的一步,並能堅信不疑地走下去呢?

瑞典電影「惡行惡狀」(Ondskan 2003)中的艾瑞克•龐帝就是這樣一個靠自己的力量,掙扎於人生成長道路上的人。當淘氣、反叛、單純的童年早已一去不返,未完成的學業讓他還不能憑實力在社會上取得一席之地。在極具男權社會特點的家中,沒人能阻止繼父對他們母子的毒打,似乎上百年來大家已經對這種事情司空見慣。如果說有些父親還能將這種手段稱之為「愛的教育」,那麼艾瑞克的繼父則純粹是對權力的享受和暴力的發洩,飯桌上不留心掉落的餐具,都能成為一頓皮肉之苦的引子,接下來就是每日飯後繼父用來消食和舒活筋骨的痛揍了。青春對於艾瑞克不只是「叛逆」兩個字可以簡單涵蓋的,他生活在暴力與壓抑中,拳頭是他唯一知道的武器。繼父打在他身上的力量,他再一點點打出去,這讓他在正常與瘋狂中取得平衡。不過,與繼父在家中不可置疑的權威不同,艾瑞克並非是學校的權力中心,至多是個普通學生,對同學的毆打完全被列入了操行惡劣的行列,校長用「惡行惡狀」這個詞將他驅逐出了學校,並揚言沒有公立學校會要他。於是,母親變賣財務湊錢讓他就讀於一所私立學校,給他最後一個機會,能上大學,選擇自己的人生。代價是他不能再打架,必須嚴於律己,安穩畢業。

二、等級制度的世界

每個學校都有自己的傳統和風格。比如曾有人寫道,在英國的劍橋,每到用餐時,學生都要站著等待教師入座,才能落座。這是一種禮儀,且包含著等級制度的烙印。

艾瑞克就讀的私立學校座落於遠離斯德哥爾摩的郊區,環境優雅、靜謐。每個途經此地的人,都會覺得這裡的學生文質彬彬,相互間相處融洽。學生會會長奧圖史翰熱情的介紹,給初來乍到的艾瑞克留下了不錯的印象。到了晚餐,全體學生集聚在一起,艾瑞克才接觸到學校真實的一面:吃飯時,學生都是不分年級混坐的,真正用來劃分他們的是嚴格的階級關係。貴族是最高等的學生,其他的都按家庭富有程度來分類,至於沒錢的那些人,根本上不起這裡。老師一般不插手管理學生吃飯時的紀律,都是由一位桌長和一位副桌長管理,懲罰可能是用任何一種餐具狠敲頭,或者是一次罰站,又或是被取消週末假期來打掃學校。平時管理學生秩序的,是學生會會長史翰和他的幾個副手。不僅學生中的等級森嚴,連歷史老師都在課堂上,教導學生如何根據一個人的相貌來判斷他的高低貴賤。這麼一來,當知道學校禁止學生和餐廳服務員交談,似乎也就不會那麼驚訝。私底下,學生之間喜歡討論的,不是時事趣聞,而是其他同學家長甚至包括老師的政治傾向。

不少學生,尤其是新生,對學校這種由一小撮人享有至高權威的做法很是憤懣。但也做不了任何反抗,只能乖乖受罰。家庭社會地位是生下來就受之於父母的,通過普通的努力無法改變。他們只有咬緊牙根,熬過新生期,也許過兩年,他們也會像其他人一樣,對於新生受到的懲罰幸災樂禍。

學校門前的鬥場是唯一一個新生可以對高年級生還手的地方,不過被叫到那裡的人通常只有被多個人圍毆的下場,沒有公平可言。而最令人齒冷的是圍觀的學生全部都歡呼雀躍,振臂為打人者助威。在這個小圈子內外,他們處於不同的位置,也變換著身份與心態。當他們被打時,總是充滿憤怒,希望快點結束這一切;當他們圍觀時,則都參與了打人的角色,希望他們下手再重一些,血再流多一些。他們從心底畏懼權威,卻又很享受權威帶來的征服的快感。包括學生會會長,都是由受人欺凌的新生長成的。他們忍辱負重,就是為了有朝一日能站在那個耀武揚威的位置,把一切怒火都發洩到別人身上。說起來,這是一種讓人不齒的報復心態,小人的做法,與中國那句「己所不欲勿施於人」的古訓背道而馳。但是在學校營造的獨特環境中,這儼然成為了他們的生存方式。最根本的原因就在於校方鼓勵他們這樣做。這樣的教育讓他們從小就深切體會權威與等級的力量,因為到了社會上不過是另外一個更大的等級圈子。你得不斷往上爬,才能免於總被人踩在腳下。

以艾瑞克的個性,註定與學校的環境格格不入。雖然他已經儘快了解校規,遵守規定,卻還是一次次觸犯了學生圈子的權威中心——以學生會會長奧圖史翰為首的學生會。一般人只是看到史翰就害怕了,偏偏艾瑞克不把他放在眼裡,堅持不道歉、不服從的態度,更是不理會他們無理的要求。他不羈的性格和年輕氣盛,讓自己和學生會之間走入了一個難以預料的危險較量。艾瑞克的無所畏懼讓史翰等人深感威脅,躲在權威背後的他們脫掉身份的遮羞布,也不過是幾個沒膽量的毛頭小子。當身份不能威懾住一個人,那麼史翰就要想盡辦法讓艾瑞克學會畏懼。於是,他叫他膽小的「老鼠」,加重禁假的長度,讓他做徒勞的活計,凌晨進入臥室偷襲他。艾瑞克則一直是不予理會,能做的事情就做,但也決不因此而服軟,任他們作威作福,反而趁機巧妙地予以反擊。

兩者間矛盾的交織的第一次頂峰,是艾瑞克成功地第一次反擊了史翰後,在飯桌上還不肯放過地嘲笑他。他的肆無忌憚嚴重威脅了史翰的權威,也把他逼到了窮途末路,這種時候,暴力就成了鞏固權威最直接的手段——史翰在全體同學面前對艾瑞克大打出手,艾瑞克背著手任他揮動拳頭,鮮血橫飛。所有學生都停下來,靜靜觀看,無人喝彩。在他們熟知的規則中,暴力是存在於鬥場中的一個娛興節目,越多痛苦才越精彩。當這種暴力堂而皇之地走上了飯桌,就在無形中打破了一種規則,也打碎了他們隔岸觀火的心態。雨點般的拳頭彷彿打在了每個人臉上,讓他們驚覺自己不過都是在這樣的暴力下求生存的人。鬥場不是給他們求公平的地方,只是權威炫耀自己力量的舞台。一切暴力的本質都是一樣的,不分時間、地點。最後,結束這一切的是餐廳服務員瑪莉亞的一聲大吼。她來自芬蘭,那裡容不下這樣仰仗權勢欺凌弱小的人。不過,一切還沒完,事件的高潮是校長的出面。他從餐廳的轉角走出來,看著打紅了眼的史翰和幾乎神志不清的艾瑞克,臉上是平靜的神色,似乎對這種場面並不陌生,只是簡短地吩咐:「夠了吧。」如此就為意外的暴力流血事件劃上了完滿的句號,沒人再需要想起來,也沒有必要討論。校長的態度傳達了一種資訊:關起門來,怎麼打人都行,但是在公眾場合還是應該收斂些,畢竟我們是講究禮儀的學校。這與艾瑞克繼父打人的做法在本質十分類似。他每次毆打艾瑞克都要走進臥室,關起門。彷彿一旦關起門,這就成了一件不容外人插手的私事。儘管如此,禮儀還是要講究的,紳士的樣子還是要作出來的,但在個人王國里,他們依舊有著生殺予奪的大權。在那個世界,禮儀與道德無關。

三、操行零分

電影從頭至尾都冷峻壓抑,隨著故事的高潮迭起、峰迴路轉,觀眾的情緒也隨之起伏。導演用艾瑞克和史翰的較量推動情節的發展,但深深觸動每個人的,是艾瑞克自身的一種掙扎。他該如何做?才能在不出手打架,不被開除的前提下,還能保護自己,保護尊嚴,保護自己的朋友和愛人。他試過對抗,也試過妥協,也用過妙計讓他們有苦說不出,他甚至頂住壓力贏得了游泳比賽。可惜他做的努力都無法在操行評分上體現出來,操行分數始終掛在及格線的邊緣。換了學校,循規蹈矩,依舊被視為品行惡劣,操行不佳。

操行本來是評價一個學生品行的標尺。但品行優劣卻又很難有具體的文字標準,畢竟人的複雜性遠不能用幾個分數來評定。這所學校卻將操行與個人對於學長的服從程度直接掛鉤,倒也算符合了學校一貫從家世等背景評價一個人的作風。就像艾瑞克的好朋友皮耶•唐吉,他是全校最聰明的學生,人也敦厚謙遜,卻遭到同學的嘲諷,甚至被歷史老師當作劣等種族的典型。

關於學校對於學生操行評價的做法,不少導演通過鏡頭表達了自己的態度。法國導演讓•維果顯然提倡愛護孩子淘氣玩樂的天性,不要過多地限制和批評,阻礙他們的創造力和正常的成長。在其作品「操行零分」(Zéro de conduite 1933)中,生活在小學寄宿學校的孩子們處處受到校監的控制,他總是試圖讓玩心正重的學生循規蹈矩,卻屢屢受挫,被一群活力四射的孩子耍得團團轉。他唯一能做的就是判他們操行零分,取消休假,用懲罰作為唯一的教育手段。幾個孩子也不肯就此善敗甘休,趁著校慶日,登上房頂佔領了學校。電影從頭至尾都散發著活潑、詼諧的孩子氣,無限的活力,無限的創造力,在他們那裡沒有什麼是不可能的。藉由此片,可以看出導演意欲突破傳統守舊的教育制度,從孩子的角度出發建造一個更好的樂園。

如果說「操行零分」用輕鬆的方式讓我們看到青春年少與腐朽制度的衝突,那麼英國導演林賽•安德森就在「如果」(If 1968)中憤怒地抨擊了學校不合理的教育制度。校長嘴上說要培養新一代的青年才俊,卻仍舊沿用培養傳統標準的英國紳士的教育方式。使得古板,沉悶,阿諛奉承的人佔了優勢,新生和弱小的學生永遠受盡欺負。這裡處處都講傳統,連督導員鞭笞學生都有一套特殊的方式,他們穿著整潔的西服,風度翩翩地向新生揮下鞭子,毫不留情。內心的冷酷與外表的虛偽作態形成了鮮明的對比。以查維為首的幾名學生也像「操行零分」中的孩子,佔領了學校,只不過他們不只是爬上屋頂,而是拿起機槍向人群掃射。最後的鏡頭就定格在炮火中查維憤怒的面孔上。是誰讓本該歡快求知的臉上,滿是仇恨?應該感恩的心卻指向死亡?故事是杜撰的,電影是虛構的,一切都在「如果」這個名字的前提下成為了一出精心編寫的鬧劇。但是那種憤怒是真實的,指責是確鑿的。事態不能等到不可挽回才痛定思痛。

在「惡行惡狀」中,誰都看得出,操行優等的史翰實際上是個膽小懦弱、趨炎附勢的小人。而艾瑞克雖然不愛說話,很會打架,卻從不欺凌弱小,反而愛提人伸張正義。學校操行的標準恰恰與社會上對道德的標準相反。可以說,正是學校畸形的教育抹殺了艾瑞克這樣重情義的人,造就了無數史翰這樣勢力、冷酷的人。教自然課的老師並不明白學校的內幕,他還指責艾瑞克沒有保護好自己的朋友,讓皮耶被迫退學。就是說,哪怕在這個學校烏煙瘴氣的氛圍內,也有人懷有常人應有的道德感和判斷力,只是他不知道此中狀況。就像社會上很多人不知道這個現像一樣。所以,不能因為大多數人的錯誤,就不堅持少數人的正確選擇。艾瑞克用沉默對抗,用暴力反擊,試過各種方式堅持,在一次次失敗與磨練中,他終於明白了該如何在自己毫髮無傷的情況下給予對方有力的一擊,明白了如何不再活在繼父的陰影下。他找到了那些躲在權勢背後的人,他們的恐懼,他們的怯懦。他從一個愛打架的男孩成為了一個懂得自製的青年,能挺胸抬頭地走自己的路。那雙曾經飽含憤怒的雙眼終於沐浴在陽光下。

傑克•凱魯亞克曾在書中寫道:「你的道路是什麼,老兄?——乖孩子的路,瘋子的路,五彩的路,浪蕩子的路,任何路。那是一條在任何地方、給任何人走的任何道路。到底在什麼地方,給什麼人,怎麼走呢?」

所謂征服世界,並非一定要站在世界的屋脊上大聲呼喊,而是在這裡尋找到更好的方式去走那條不怎麼平穩的道路,不會迷失。

轉載請註明作者:九尾黑貓

http://www.mtime.com/my/LadyInSatin/blog/1460645/

評論