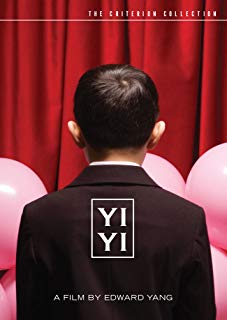

電影訊息

電影評論更多影評

2008-08-25 19:52:44

人們都太自以為是,其實只是看到一半

看完《一一》已經是凌晨三點。起床打開窗戶,看外面街道上的車來車往,路燈黯淡,行人寥落。想要找一些話形容自己當時的心情卻遍尋不到,空剩沉默一陣對峙。覺得電影悶頭一棍,給的全是內傷。電影裡的男孩說,電影使人的生命至少延長了三倍。確實,我覺得這部電影讓我的年齡至少老了三倍。我像個老年人一樣遲緩地在深夜失眠,回想前世今生,發現總是逃不過同一種荒謬。

《一一》講了太多的故事,每個人,每條軌跡,錯落相交然後各自疏遠:

自以為把握了生活,其實卻沒有一樣事情是自己能夠確定。

自以為忙忙碌碌,每天的生活卻只是幾句話就能概括的重複。

自以為樂觀善良,卻一次次目睹身邊人的暴烈與絕望。

自以為要的東西是一切,最後卻想拿一切換個重新開始而不得。

….

當奶奶病重失去意識後,她的臥室成了每個人最害怕去的地方。每個人都不知道怎麼開口,不知道該對奶奶說什麼,每個人都不知道該對自己說什麼。

一直以來我們都在等待別人來告訴我們怎麼辦,但是沒有等到答案,卻等到更多的人來問我們,他們該怎麼辦?那麼多漫無邊際的迷茫里,到底誰的問題是可以被解決的?

媽媽一直說自己很忙,她問為什麼自己的生活,只要這樣幾句話就能概括,只是這麼一點?生存的空間被忙碌的節奏壓縮到讓人窒息。

姐姐的盆栽花朵一直不開,老師說是因為照顧過度。她和好朋友的前男友戀愛,卻不能領會他的絕望與悲傷。短暫停留的愛情讓她瞬間綻放又重歸於平淡。

「為什麼事情和我們想的不一樣呢?」

心中有太多為什麼,一次次問別人問自己「怎麼可以這樣子?怎麼,會是這樣子?」又有誰可以提供答案?是別人麼。是自己麼。

人們總是自我感覺良好地過度,總以為事情是自己想的那樣,自以為參透了真理,掌控了生活,到頭來卻發現,自己依舊兩手空空。自以為是陰差陽錯,實則是重蹈覆轍。不管是隔絕世事潛心修行,重溫年輕時代試圖修改劇情,還是故作樂觀地說「過去的事都沒關係啊….」。生活還是要這麼繼續。不因你做過或曾做過多少努力。

爸爸離開了心愛的女人,也丟掉最愛的音樂。很多很多年做著自己並不喜歡的事,娶妻生子,承擔責任。生活看似踏實,也曾以為可以忽略「希望一覺睡去就可以不再醒來」的念頭。然而妻子的眼淚讓他看到每個人同樣的迷茫。他不能回答妻子的問題就像不能回答自己的。他只是對兒子說,媽媽累了。

初戀情人的眼淚和歇斯底里不能點燃他逝去的時光。他只是抱著她,拍拍她的肩說,你累了。

他也終於累了,在日本的一次告別時分他喚住轉身的初戀情人說:「我沒有再愛過其他人。」

累了。居然只有在人們累了的時候,才能撥開一切表面的虛假繁榮,坦白自己內心深處真正的缺失。

然而最後沒有一個人拿到自己要的東西。

初戀情人曾以為自己有了金錢和美國國籍,才可以保全自己脆弱的愛情,她怨念三十年,一次次質問男人為什麼在那天沒有赴約。但卻不知道,是自己的強迫殘酷地扼殺了自己和男人的幸福。

男人曾以為離開初戀情人才可以表現自己對音樂理想的忠貞,卻發現自己失去她也就失去自己心中最美的音樂。當沒有人再去強迫他做什麼。他卻沿著他人的期望小心行走,讓自己曾經的理想擱淺。

每個人都在找藉口,解釋自己的被動與無奈,以證明別人的錯誤。每個人總是在怪其他人,並認定自己會變成今天的樣子,都是他人造成的。

但到頭來才發現,原來每一步的曲折情節,都是自己親手安排。

曾經以為每個故事都有主題,曾經以為所有問題都有答案。

得意時的忘乎所以,失意時的落魄無助,我們被當下的情節幪住眼睛,一錯再錯而不自知。為什麼人總是註定不能看到全部的東西。而永遠只是,一半?

最後妻子坐在床邊,說一切沒有什麼不一樣,換了個地方,換了一群人,最後還是重複一樣的疑問。生活充滿暗喻和疑問,偶爾參透天機也不能改變什麼。也還是要繼續去經歷一切瑣碎,壓抑,徬徨,無奈,和缺憾。

跟著電影走過了兒童的懵懂,青春期的疑惑,青年時期的茫然,中年的無奈,直至老年將死的安然。發現自己確實無論多麼強悍,都無法跳出這個輪迴,迴避去遭遇一樣的命運。這種無力感讓人恐慌,惘然,發現確實,也沒有更好的解決辦法。也許只能看過,然後再去經過,承認某種東西的強大,人的侷限,記得自己的初衷,對事物保持寬容心態。不可狂喜和怨恨,謙卑地認識到,永遠有另一面是自己看不到的。

確實。「無論怎樣,都是一樣。」

卡列寧の微笑

於08年,夏末

評論