電影訊息

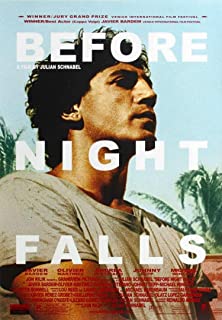

在夜幕降臨前--Before Night Falls

編劇: Reynaldo Arenas Cunningham O'Keefe

演員: 哈維爾巴登 奧利維馬丁尼茲 Andrea Di Stefano 強尼戴普

当黑夜降临/在夜幕降临前/黎明不会来

![]() 7.2 / 25,702人

133分鐘 | South Korea:123分鐘

7.2 / 25,702人

133分鐘 | South Korea:123分鐘

編劇: Reynaldo Arenas Cunningham O'Keefe

演員: 哈維爾巴登 奧利維馬丁尼茲 Andrea Di Stefano 強尼戴普

電影評論更多影評

2008-06-20 10:49:28

有些鳥兒是籠子關不住的,因為它的羽翼太美麗了。

「絕對不能停,哪怕高燒未退,哪怕腳步沉重。那怕神志不清,只要我還相信——人一定不能住在籠子裡,那麼我就要一直逃跑,堅定不移地逃跑,絕無妥協。」

before night falls

出品:美國

時間:2000

導演:朱里安·施納貝爾

主演:哈維·巴登 強尼·德普 奧利維耶·馬丁內茲 西恩·潘

威尼斯電影節評審團獎

威尼斯電影節最佳男主角

還記得四年前的那部電影《肖申克的救贖》(THE SHAWSHANKREDEMPTION)裡的那句優美雋永的獨白「有些鳥兒是籠子關不住的,因為它的羽翼太美麗了」。

還記得四年前一個悶熱而潮濕的夏夜,阿良和我看完這張名為「刺激1995」的VCD,動了出去的念頭。

出去啊,離開這座令人窒息的監獄。阿良說。

還記得四年前,我和阿良剛從學校畢業走入社會,儘管我們對於外面這個陌生的世界做過種種糟糕的打算,卻未想到實際上這個社會比我們設想還要噁心一百倍。

夢想著快樂自由的生活與現實里痛苦而違心地生存讓我們陷入了尷尬的兩難境地。劉亮說我倆還未擺脫小知的苦惱,而今這社會,只有掙錢才是真理,只有掙夠了錢才能做你想做的事。劉亮說。

錢什麼時候才算掙夠?才能掙夠?

阿良發誓說會有那麼一天的,會有那麼一天,他要帶上那本只寫了個標題的日記上路,他的日記名字叫「108號國道」,那是成都通往西藏的唯一一條公路,阿良夢想著踏上108號國道直抵珠峰。

三年後,阿良告別了奸商書販的身份,離開了成都,臨行前,他打電話說他要去108號國道。還回來嗎?我問,也許吧,他說。電話那端,他躊躇地說:一塊兒去吧?我沉默無語。

阿良半年後回到了成都,接著又悄然無息地離開,這次他走的更遠,他要去紐西蘭。聽說那裡全是草原,沒有鋼筋水泥的籠子。我要做一個牧羊人。他笑著說。「這次還會回來嗎?」「不會了吧。」

阿良這一去就此遙無音信,他的樣子也漸漸在我的腦海里淡忘、消沉了下去。

今夜看完這部電影,他的樣子竟然又漸漸浮現於眼前,清晰而閃亮。

我還記得我們也曾如電影裡的童年雷納多一般,在課堂上傳抄著那些令我們迷戀的詩歌。我還記得我們也曾如電影裡少年雷納多一般,夢想著成為一名作家或是詩人。我還記得我們如同電影裡的少年雷納多一般熱忱嚮往過革命、摧毀、重建。我還記得在青春的血印慢慢褪散時,我們也如青年的雷納多一般迷惘。

電影裡的雷納多最終逃出了古巴,在紐約的街頭看見朵朵雪花飄落,他躺在汽車上,放肆地笑著。

阿良會不會也在南半球的草原上狂奔,躺在草原上,用盡氣力地歡呼呢?

阿良臨走前,塞給我一本筆記,他說那是他在城市裡一直提不下筆,卻在西藏兩個月裡就完成的日記「108號國道」

日記的扉頁上是他抄的一段詩歌:

憂傷與漂泊

告訴我,阿加特,你的心有時可會高飛,

遠離這污穢城市的黑暗的海洋,

飛向另一個充滿光輝、碧藍、明亮、

深沉、純潔無瑕的大海?

告訴我,阿加特,你的心有時可會高飛?

大海,寬闊的大海,給我們帶來藉慰!

由巨大的風琴,隆隆的颶風伴奏、

悶聲歌唱的大海,是什麼魔力

賦予你催眠曲似的崇高作用?

大海,寬闊的大海,給我們帶來藉慰!

帶走我吧,馬車!載我去吧,快艇!

遠離!遠離!這裡的污泥使我們流淚!

——難道這是真情?阿加特悲傷的心有

時這樣說:「遠離悔恨、痛苦和犯罪,」

帶走我吧,馬車!載我去吧,快艇!

日記裡的第五頁寫著「我曾以為:我和我的朋友,我和我所愛的姑娘是這個世界與眾不同的人,我們是一群孜孜不倦追尋著夢想和永恆的浪漫主義者,我們是一群被現實灼痛了眼睛和靈魂的麥田守望者,我們是一群企圖戳穿生活的假像和欺騙,從它的背面尋找真實答案的不安現狀者。我們曾對著四大天王張貼畫吐痰,我們曾焚燒教科書,對準偉大人物人頭像撒尿,我們曾將琴當作機關槍衝著城市林立高樓掃射並時刻盼望它轟然倒塌。我們曾自詡為另類青年、憤怒青年、文學青年、藝術青年。我們曾面對面沖西裝領帶的頭面人物冷笑,我們曾自豪地在黑夜里長嚎——是我們拋棄了時代,而不是時代拋棄了我們!我們談費里尼、高達、雷諾、紅房子畫家、極地雙子座、帕蒂.史密斯、蘭波、米沃什、費茨傑拉德,我們稱喜歡惠特尼、席琳、師瓦辛格的人為愚蠢。我們聊王家衛、陳果、侯孝賢、楊德昌、達明、AMK、黃秋生、黃舒駿、陳昇、陳明章。我們對收看春節晚會和任賢齊的MTV的人不屑一顧。

我來到西藏,長髮又髒又亂,我不停向珠峰的方向前行,我住在又騷又臭的帳篷里,我聽面容黝黑的藏族姑娘天使般的歌唱,我喝著青稞酒,吃著沾巴,躺在草甸子上望著瓦藍的天空和一塵不染的白雲,明亮的太陽讓我明白,我們其實與其他千千萬萬的人沒什麼不同,我們的所有行為沒什麼特殊的意義,我們一切努力微小的不值一提。唯一可以永恆的是這雪峰、這綠水、這大地」

日記的二十三頁寫著「行程已走了大半,這一路我差點被凍死、餓死、甚至狂流鼻血而死。但很可惜都是差點,每次都竭力掙紮著活了下去,為什麼不讓我死呢?變成道路旁的一尊標本,與這片大地一同長眠。我快被眼前這片景色給迷住了,一片蔚藍的淺湖,湖中央還有幾棵枯死的老樹。湖岸邊幾頭氂牛正在悠閒地散步。

可我知道我不能停,一旦我停下,哪怕躲在最荒遠的山上,也會有人隔三茬五地來查看你的身份證,詢問你的戶籍、民族、年齡、知識程度、政治面貌、工作單位,了解你的婚姻狀況和計劃生育指標,每年會定期要求你參加各類慶祝解放、週年紀念的歌舞表演,站在台上像個木偶一樣匯報思想。對著攝像機鏡頭背誦文稿。我的手裡甚至還會被塞進一面小旗,指派到道路一側,面帶笑容對著一輛輛駛來的黑色轎車歡呼萬歲。

絕對不能停,哪怕高燒未退,哪怕腳步沉重。那怕神志不清,只要我還相信——人一定不能住在籠子裡,那麼我就要一直逃跑,堅定不移地逃跑,絕無妥協。我寧肯死在逃出籠子路上,也不願待在籠子裡坐以待斃。」 舉報

評論