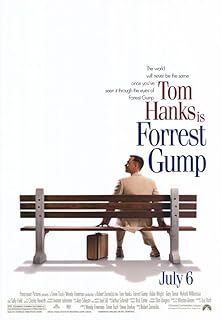

阿甘正传/福雷斯特·冈普

導演: 羅勃辛密克斯編劇: Winston Groom 艾瑞克羅斯

演員: 湯姆漢克斯 羅蘋萊特 蓋瑞辛尼斯 Mykelti Williamson

2008-06-06 03:08:22

Forrest Gump:對歷史的再認識

************這篇影評可能有雷************

大約和我同齡的朋友在大學時代都經歷過這樣一段時期——瘋狂淘碟。那還是VCD的時代,眾多好片的獲得渠道及其質量都與今天不可同日而語,一旦找到一部不錯的,都能反覆看上很多遍,回味很久。通常是自己買來先睹為快看一遍,然後推薦給朋友陪他們再看第二遍、第三遍……在這個過程中,通常也可以判別出一部作品的優劣來了:好的作品,是在看每一遍時都會讓你有不同的感受的。而《Forrest Gump》就是佳作中的代表。

那是1995年,也是我大學時代的開始,《Forrest Gump》攜多項奧斯卡大獎的風潮而來,喧譁一時。如今多年過去之後,回頭再來看這部電影,它的確已呈現出相當不同的樣子。

1995年是怎樣一個年代?在我看來,這個年份無論是對於我,還是對於國家,都有不一樣的意義,並且,更為重要的是,這個意義不像十年文革或者改革開放那樣具有如此明顯的標誌性,某種程度上來說,它很像是十年前的那場暗流,只是這場暗流具有與1985年頗為相逆的特質。1985年,文革過去將近十年,新舊交鋒已到達一種微妙的境地。這十年最初具有很強的逆反特色,甚至不夠格稱為「反思的時代」,在這樣的時候,文藝總是充當著先驅的角色,其代表當然是所謂的「傷痕文學」。而文藝的「復興」後面跟隨而來的往往就是思想的「啟蒙」。很多人可能認為後者在某種意義上從前者中攫取理論成果,是藝術成果在思想領域的延續,換句話說,藝術是「第一主旋」,是「起興」,而思想則是「第二主旋」,其實質是「第一主旋」的某種「變奏」或「再現」。大概很多人都這樣理解西方文藝復興和啟蒙運動的關係。這很可能是有問題的。

在我看來,最初的思潮當然具有「反思」的色彩,但卻往往難以擔負「批判」之重任。這並不是說最初的思潮中沒有劃時代的成果,說難以擔負重任並不特定地歸咎於某種思想的淺薄。問題僅僅在於,倘若這種思想,僅僅停留於其「書面形式」,那麼它的意義就是有限的。或許它在若干年後被奉為「劃時代的偉大思想」,但這種「劃時代的」意義,並不是在它誕生之初就能被看到的,換句話說,在誕生之際,它具有很強的理論色彩,而不是民眾的生活。這句話一說可能馬上就要被誤解為傳統意義上的「理論與實踐的關係」問題了,其實不然,這裡說的僅僅是這樣一句話:民眾尚且沒有如那種思想一般去「閱讀」自己的生活,因而其生活對他們而言,也就並不是這種思想所表述的樣子。

民眾教化的完成,不是某種理論被灌輸到頭腦中去的過程,而是這種理論走出其「學說的書面形式」參與構成民眾的生活的過程。在這個過程中,「歷史」才最終獲得其應有的批判。這就是為什麼海德格爾聲稱我們仍舊處於「黑格爾時代」的原因,也是為什麼說討論「馬克思哲學的當代性」仍舊是一種「侈談」的原因。

由此可見,1985年所能提供的思潮,遠不能直接成為民眾的生活,相反,黑格爾所謂「國家的習慣」倒的的確確是我們的生活。政治必然是當代的,其對民眾生活的參與力倒是「直接的」。1985年政治教科書改革這個事件,在今天看來,倒的確參與構成了民眾(尤其是青年人)此後二十多年的生活。而情形到了1995年,又有了很大的不同。學界有些人將1992年發生的事情當作是繼十一屆三中全會之後的「二度春風」(春天的故事),其後似乎的確進行了一場「思想解放運動」,很多在1985年不能談的問題,又可以成為話題了。但這誠然是一種誤解。

正如前文所指出的那樣,1995年的情況具有同1985年時「相逆的特質」。相同的僅僅是對於我們身處的時代的一種無知。1985年的無知,可能還可以歸咎於過於「迫近」,或者某種不冷靜的「逆反情緒」造成的過猶不及,但1995年的無知,用伽達默爾的話來說,則更可能是源自於「有意識地退出」。對「理論問題」的懸置,已不僅僅體現於政治策略,而更加像是民眾普遍認同的後果。也就是上文所說的,1985年的策略,已然構成1995年乃至之後的民眾的生活。

而對1995年的自我來說,同樣也是一個「有意識地退出」的時代。說「拒斥」已經顯得單薄,因為年輕人的直接的「叛逆心理」對我而言已不具備統治性,或者說,已經不是我的精神狀態中占主導地位的因素。我在我的成長過程(亦即我的「歷史」)中,已然告別「文藝」——其表面特徵就是詩歌作品數量的下降——而進入「啟蒙」。我開始重新追問「人生的意義」問題。而恰恰在這樣的時候,我發現了思想領域(首先是價值領域)內的真空。這種真空就「民族的」特質來說,直接源自「理論問題」的懸置,但在更高的層面來說,源自這個「形上學沒落」的時代。顯然,尼采的頗具「文藝色彩」的呼聲,在很多年後才終於成為民眾的生活,並且,隨著資本文明的世界化,尼采所揭示的那種西方的命運也轉嫁到了我們的頭上。從中國的情況來看,尼采在那樣一個年代同高校校園的文化潮流的邂逅,並不是偶然。但更顯然的是,這場「美麗的邂逅」僅僅發生於高校或者說某些知識分子那裡,而對更為廣大的民眾來說,仍舊不過是某種「理論問題」罷了。1985年還不足以體會其主要精神,不是因為誰的愚鈍,而是資本原則貫徹自身的力度和範圍還相當狹窄(也就是改革開放的成果還僅僅是一連串的數據),而這種貫徹在精神領域內的展開卻立即遭受到了制裁,於是,1995年的「退出」顯得不那麼「有意識」,而多少有些無奈的氣氛。這僅僅是表面情況。在其實質上,更恰當地來說,應當是「我們有意識地退出一個時代,但這種意識卻不能見諸於理論的表達」。正因為缺乏了這樣的表達,於是目前就有了所謂「經濟至上」這樣的一種誤解,彷彿現狀僅僅是某種「經濟策略」的問題一樣。

但不可否認,幾乎全部人的退出都是「自覺」的,無論是知識界還是民眾都是一樣。從80年代的「全民參政」到90年代的「全民下海」就是最好的證據。對於知識界來說,更重要的不是去填補什麼理論的空白,而是「用經濟效益說話」。這其中包含著怎樣的一種信念,或者,資本原則究竟在一種怎樣的意義上,在中國範圍內乃至世界範圍內達成一種自身內部的和解,彷彿是目前知識界首要的問題所在。

1995年的我,尚且不能回答很多問題。這也很自然,我是一個剛剛進入大學的年輕人,我對自己的認識,乃至我對哲學這門學科的認識也才不過剛剛開始。在這個時候,我已經作出了很多重要的決定(比如放棄建築學去攻讀哲學就是其中具有代表性的決定),但顯然我尚且不能理解我自己的決定究竟有怎樣的意義,因而這些決定並未參與構成我的「歷史」。

第一次看的時候,我是到了Forrest Gump在Jenny墓前獨白那一段才落下淚來。我會想Forrest Gump如何延續其此後的人生這個問題,雖然,他已經有了小Forrest,但是,我們不是看見那片羽毛已經飄離了嗎?這個第一反應是相當自然的,雖然Forrest Gump聲稱他並沒有為了什麼宏大的理想而奔跑,但是,在當時的我看來,若是沒有Jenny,那麼他的奔跑就是無意義的。

但是,從第二次看開始,情況就不同了。我從Forrest Gump小時候第一次跑起來的時候開始,就一直淚如雨下一直到最後。在這個時候,奔跑開始對我呈現不一樣的意義。這個意義並非為最開始的領會所欠缺,而僅僅只是我此前未曾「閱讀」明白最初的自己而已。

一句話,Forrest Gump的奔跑,開始有了超越他自身目的的意義。那不再是純粹私人的行為,也不是那種其實奠基於「私人行為」這個基礎上的「類」的行為,比如「為了女權主義、為了環境、為了世界和平」等等。但那究竟是怎樣的一種意義呢?

曾有評論家比較《Forrest Gump》與《The Shawshank Redemption》,說要看懂前者,必須對美國的歷史有充分的了解,而後者,則超越了美國人的「家事」,由此,這個評論家聲稱《Forrest Gump》僅僅屬於美國人,而《The Shawshank Redemption》則屬於全世界云云(由此他還得出奧斯卡評委的眼界過於「美國化」等等推論)。

我不會去討論我們看《The Shawshank Redemption》是否需要了解一下美國的歷史,如果我僅僅以此來詰難這位評論家,那麼我不過是在對他的立場進行低效的重複而已。

「對美國曆史的了解」根本不是領會這個作品的先決條件。這個作品裡哪裡存在作為知識的「美國的歷史」?難道Forrest Gump真的觸發了水門事件嗎?這個作品也非僅僅是漫畫式地解構了「美國的歷史」,否則它充其量不過是「政治八卦」或者「政治黑色幽默」而已。這部作品包含了對「美國的歷史」進行再認識的重要的真知灼見,而這種「再認識」,一如前文所說,參與構成「美國的歷史」本身,進而,也參與構成時代精神。

對此,在片中的民眾有一個認識的過程,他們開始認為Forrest Gump毫無疑問是一個瘋子(Run fool),其瘋癲的癥狀不可能比尼采更典型。但後來,他們之中的某些人,就影片的受眾來說恐怕是大多數人,開始理解了Forrest Gump的行為。這種理解,不必多言,與Forrest Gump的個人意圖沒有多少直接的關係。

在當今時代,「人生意義」問題首先不是80年代式樣的孰對孰錯的選擇問題(也即不是「女權主義和環境保護何者更應當成為時代主題」之類的問題),而更接近於在目前時代條件下如何重提或者說重新衡量「人生意義」的問題,甚至,「是否需要提這個問題」的問題。我們得承認,儘管這看上去是一個幾乎無法迴避的問題,但又有多少人嚴肅地深思過這個問題呢?而恰恰在這個時候,要求「重估一切價值」的尼采反倒不能繼續代替我們發言了,因為似乎「人生意義」問題已經從普遍的領域退出來了,似乎那隻關乎「個人的選擇」,而大可不必上升到「一切價值」。當代人隱秘地事先判定:要確立某種「個人價值」,首先以斬斷其同「一切價值」的關聯為前提。這種毀敗的見解當然不能幫助當代人確立某種價值,相反,它使得當代人越來越喪失存在的意義。

在這個意義上,《Forrest Gump》中所體現出來的「救贖」意味,顯然不如《The Shawshank Redemption》的方式來得實際。後者中的主角不但不是「傻子」,而且是深諳規則的「理性經濟人」,他採取的做法看上去更具備「可操作性」,因而,他的「成功」似乎更具有「現實性」。但是,我不得不說,這裡存在著一種普遍的誤解。《Forrest Gump》中所體現出來的「救贖」在如今看來誠然有問題,但《The Shawshank Redemption》則問題更大。

首先,這個理性經濟人的成功,究竟是他「個人」的成功,還是資本原則的成功?恐怕是後者。也許有人會說,至少可以說他是藉助了資本原則來實現了自我,可是情況果真如此嗎?他連自己的真實姓名都必須放棄(而不得不在虛擬世界中存在以便參與經濟生活),唯此才能在某個烏托邦的沙灘上享受陽光,如果說這就是「實現自我」,那麼只能說這種想法中包含了當代人全部孱弱和幻想的本質。與此相對照,《Forrest Gump》中丹中尉的救贖則不同,就算有人認為他仍舊不可能如Forrest Gump所認為的那樣「同神和解」,但至少他找到了屬於他的「Magic leg」,從此他至少能夠站立著生活了。也許有人質疑說:他不也是因為「善於經營」(比如從捕蝦轉到水果生意),才能如此生活的嗎?這種質疑其實不值一提,只需提到兩點就足夠了:第一、他的「第一桶金」看上去更像是「上帝」給的,而不是「資本原始積累」;第二、更具有判決意味的是,我們恐怕不能認為倘若他「生意失敗」就會重新「與上帝結仇」,他的「Magic leg」恐怕不僅僅是有形的那雙而已。但反觀《The Shawshank Redemption》,倘若主人公越獄失敗會怎樣?資本原則恐怕依然是成功的,但他的個人價值何在呢?提供了一個「掌握或運用規則不夠深刻」的失敗範例嗎?

真正值得追問的是:「上帝」給的救贖,同「運用規則」的便利區別到底在哪裡?對於缺乏基督教信仰的人來說:「上帝是否存在」好像是先決問題,否則哪裡來「上帝給的救贖」問題?但這裡壓根不在討論基督教,正如不在討論所謂「美國的歷史」一樣。這裡討論的是「超感性領域」的問題,即「超出我們經驗世界之外的領域」的問題,無論你將這個領域交給誰去處理,或者,你誰都沒有交託,只是將它虛置起來。毋庸置疑,「人生意義」問題,正屬於這個特定的領域。人生意義不是直接的生活經驗問題,因此全部「對美國曆史的了解」甚至「對世界歷史的了解」都無助於回答這個問題。相反,某種時候,我們更加容易認為:人生意義恰恰是從生活常態中抽身出來後方才可以問的問題。但這樣一來,上述兩者的區別就模糊了:無論是上帝的救贖,還是世俗的規則(比如商品經濟規律之類的東西),相對於某個特殊的「個體」而言,都是外在的,誰都不比誰可信。而由於上帝的旨意相比起來無法捉摸,經濟規律雖難倒似乎可以掌握,於是,後者反倒是更易於接受的了。

我們必須時刻意識到,對「個體」的存在意義的追問,的確立即超出了「個體」的狹隘立場,但絕不等於說,存在的意義是以任何形式的「個體犧牲」來實現的。

毫無疑問,在我的「歷史」上,不會有任何一個時刻比當下更理解當時的我。我看到當時的我如何擺脫了「私人性質」(或者是被放大了的「私人性質」即所謂「民族性質」),而從《Forrest Gump》這樣一部影片中看到了對整個時代而言具有普遍性的「立法意義」。奇妙的反諷在於,這種「類的立法意義」絲毫或者說根本無法脫離「我」這樣一個特殊的「個人」。

在馬克思的立場上看來,資本原則自身內的和解(或者說「理論問題」)哪裡是什麼根本的問題,這僅僅不過是一個派生的問題而已。而體現出這個問題的派生性質的,首先竟然不是「國家的習慣」,而看上去只是「個人的選擇」。比如說,當我看《Forrest Gump》這樣一部電影的時候,誠實地來談,首先映入腦海的不可能是「國家的前途」,而是「個體自身的命運」。在前者那一端,彷彿已經無須多言,也就是說,無論怎麼去談,已經過去的「歷史」無法改變,目前趨勢不可逆轉的(甚至即便在個體看來都沒有必要逆轉),所需要的僅僅是「掌握規則」而已。而在自身的命運上,我們則異常沮喪,因為在前者的必然性之下,我們似乎看不到兩者的任何關聯,具體來說就是,無論多麼強有力的數據,都無法說服我們認為生存於這樣一個時代是「有歸屬感的」,或者,是「幸福的」。

Forrest Gump的這一跑,便跑出了這個時代所具有的全部的荒誕性質。雖然這種對時代荒誕性質的描畫更接近於「文藝的」而非「啟蒙的」,但卻誠然是一種真正意義上的「啟蒙」。

讓我們坦白一些吧。各種以單純的個體性為出發點的觀點,哪怕是將這種個體性上升為民族性甚至人性的觀點,同旨在夷平個體性的實證主義是一丘之貉。以孤立的個體來對抗形上學,這種方式必定容易贏得同情,但卻始終不會成功。好萊塢塑造的英雄,無論是總統(哈里森福特)還是平民(布魯斯威利斯),都一樣是想像的產物。在這個意義上,我們絲毫沒有必要將Forrest Gump也看作這一類的英雄,更沒有必要跟著他跑。

對世俗規則的懵懂(例如Forrest Gump看到裸體的Jenny抱著吉他唱歌心底由衷地想「她終於實現了她的夢想」),絕不意味著蒼白,相反,恰恰意味著真正的意義的呈現。Jenny在開始的時候總是不理解這一點的,雖然她關心Forrest Gump,但那種關心更像是出於某種泛泛的「人道主義」,而一旦涉及自身,她則一方面依賴於Forrest Gump對她的關懷,一方面又厭煩於他一再地超越所謂的「人情世故」(例如她總是對Forrest Gump說,你不能總想著要保護我,不能這樣不能那樣)。中尉丹的立場也大抵如此,當Forrest Gump把他救出來的時候,他認為那是破壞了他宏大的計劃(所謂「命中注定」),而若是有人說Forrest Gump是個傻子,他則會忽然暴怒。我們說,他們都在以世俗的規則(無論是中尉丹那樣宏大的,還是Jennny那樣主要是個體的甚至自殺式的)來要求Forrest Gump,但與此同時,他們都從Forrest Gump身上看到自己的蒼白和孱弱,因此他們對Forrest Gump的依賴或者袒護,不過是他們對自身靈魂的看護。這讓我想到宮崎駿《千與千尋》中的白龍和無臉男,他們不是兩個人,他們不過是同一個人的兩個方面,是我們自身的分裂結果:忘記自己名字的白龍何嘗不是無臉男?而一心跟著千尋並以自己的方式守護千尋的無臉男又何嘗不是白龍?我們不過在白龍身上看到一個在世俗規則中努力奮鬥而忘卻意義的肉身,又在無臉男身上看到一個掌控不了規則而無助漂泊的魂靈罷了。我們希望有白龍的身手去對抗世界,我們更希望有人來照看我們無主的魂靈。而千尋,恰恰是在幫助二者找到自我的同時發現了自身的意義。

同樣的,Forrest Gump也幫助了兩個人,Jenny和中尉丹。他和千尋一樣手無寸鐵,絕非英雄,千尋是個孩子,而Forrest Gump是個傻子。但是,在他們的「實踐交往」中,卻成全了他人和自己。Forrest Gump讓Jenny和中尉丹懂得的事情絕不是愛情和友情,而是什麼叫「命運」。Jenny作為一個受到童年創傷的孩子,她的人生一開始就壞了,相比起來,我們似乎沒有那麼「不走運」,但我們同她一樣,感覺到自身面對外在規則的無力;而有著「光榮與理想」的中尉丹原本應該是個身手不錯的「能人」,但他一樣被強大的外力所改變,「宏大理想」不僅不能成全他,在他看來,他反倒是被神所遺棄,對照我們來說,我們也許沒有像他那樣咒罵過神,但我們在努力學習卻沒考到好成績,或者認真工作卻沒有獲得應有的賞識時抱怨一點也不會更少,在那樣的時候,我們也確乎認為,幫助我們討得我們一心想要的才是對的,像Forrest Gump那樣把我們拉出原先的計劃是令人憤怒的。顯然,他們不懂得什麼是真正的命運,無論是Jenny還是中尉丹,在開始的時候,他們都在某種程度上怨天尤人。但是Forrest Gump不同,無論把他放到哪裡,他首先便接受了下來(我們看到他被徵兵和退伍都同樣突然),然後,在其中做到了自己可以做的事情(通常就是running)。他理解不了很多事情,但正因為如此,他沒有在他所不能的地方花費力氣,因此反倒實現了自己。這種實現,當然是令人憤怒的,中尉丹無疑覺得,他懷著理想而九死一生卻什麼都沒得到且留下一身殘疾,而這個傻子只會跑卻贏得了獎章!但是他後來忽然明白了,當他坐在岸邊,看到Forrest Gump胸無城府地衝他揮舞著手臂,他忽然感到了某種與世無爭的平靜。於是,當他出席Forrest Gump的婚禮,看到Forrest Gump娶了如此美麗的Jenny時,表情是意味深長的——Forrest Gump是掩不住的高興,他的得意同某些小人得志的人不同,我們都認為他擁有了他所真心需要的和與他相配的東西。中尉丹這次絲毫沒有了憤怒的理由,因為他心底已經認同了Forrest Gump,也正因為此,他一手承擔了全部的生意而聽由Forrest Gump去做一個「很棒的工作」(修剪草坪),我們都不會將此看作是一個爭奪財產的陰謀詭計——因為那是他認同Forrest Gump的最好證明。Jenny也一樣,她選擇了在另一個地方重新開始,儘管是做一個看上去微不足道的女服務生,但她不再覺得應該是由別的什麼人來為她的不幸買單然後開始自我放棄,相反,當一個人認識到自己的命運的時候一切總是為時不晚。

我們的世界上為什麼總是有那麼多的「粉絲」和「憤青」?因為「粉絲」只看到事物光鮮的一面,而「憤青」只看到事物陰暗的一面,一句話,他們從未面對現實。他們看不到他們所追逐或者憤怒的對象不是別的,正是他們自身狹隘的投影。他們若是真正承當起歷史,就會發現他們不需要通過「粉」什麼或者「憤」什麼來判別他們自己的存在。對Forrest Gump來說,他做過學生,做過軍人,做過橄欖球手和桌球手,做過大副或者億萬富翁,也做過別人的兒子、丈夫、朋友和父親,他從沒有抱怨過其中的哪些是緣自外在的強力而非自己的選擇,也沒有因為其中的什麼而感到虛榮或自卑,因此,他始終在做的就是這樣一個現實的自己,作為母親的兒子,作為中尉的士兵,作為船長的大副,作為Jenny的丈夫,作為他兒子的父親,甚至,作為每一個特定時代的美國人。

就如同1995年相對於1985年的意義一樣,2005年對於1995年而言,也不僅僅是物理時間的推移。在21世紀的第一個十年接近尾聲的時候,歷史卻來到了一個高潮。在這過去的30年中,究竟是什麼走出了學說的書面形式而成為了我們身處其中的現實呢?倘若仍只是某種個體性的濫觴(儘管不再保有一個自由主義的外觀),那麼我們幾乎可以說是一無所獲——我們不過是在21世紀重複上個世紀80年代的幻想。我們是否擁有了一些比所謂「自由、平等、博愛」更現實一些的主張呢?至少表面上看來是令人失望的,除了侈談「自由」、「人性」和「大愛」之外,沒有什麼更新鮮的。西方人之前走過的道路,看上去一點也不能幫助我們縮短所謂的「現代化」進程。或許這倒恰好表明,技術無新,思想無舊,或許我們的問題不是我們做不做的來美國人,而是有沒有做好中國人。近來熱播的《士兵突擊》好像在創造一個中國式的Forrest Gump,但這誠然是一種誤解。Forrest Gump是「美國人」與他自己之間的問題,而許三多其實本應該是「美國人」同「中國人」之間的問題,或者,更確切地來說,是作為「美國人」還是作為「中國人」的問題,而後者,正是一個非常「中國特色」的問題。但遺憾的是,我們的導演沒有能很好地對待這個問題,也就是說,他最終沒有完成中國人對自身歷史的再認識。

已經說了太多了,這最後一個問題,就留給大家自己去反思吧。