電影訊息

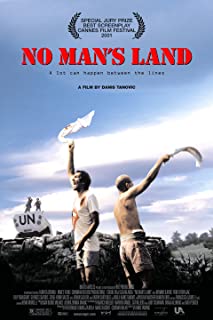

三不管地帶--No Man's Land

演員: D.B. 史威尼 查理辛 導演: 丹尼斯塔諾維奇

編劇: 丹尼斯塔諾維奇

演員: Branko Djuric (Ⅰ) Rene Bitorajac Filip Sovagovic

无主之地/无人地带/三不管地带

![]() 7.9 / 47,759人

98分鐘 | Turkey:90分鐘 (TV version)

7.9 / 47,759人

98分鐘 | Turkey:90分鐘 (TV version)

演員: D.B. 史威尼 查理辛 導演: 丹尼斯塔諾維奇

編劇: 丹尼斯塔諾維奇

演員: Branko Djuric (Ⅰ) Rene Bitorajac Filip Sovagovic

電影評論更多影評

2008-05-04 06:50:13

「瘋狂」與「謊言」的「幽默感」

圈圈按:整理文檔的時候又讀到,我大學時的論文,兩部電影對照的文本分析。一家之言,基本上表達清楚了我對自由和真實,以及媒體,還有個人存在狀態的思考和態度。文字比較嚴肅,且很長,估計沒人讀,不過寫的不壞,資訊量也挺大,還是貼出來。留存。

文章也表達了我最基本的人生觀,拒絕謊言,追求自由,在有生之年,儘可能多的說真話。

p.s. 寫這東西,付出了很大的勞動,請尊重版權。

「瘋狂」與「謊言」的「幽默感」

引言:

關於戰爭,關於暴力,關於生命,總是有著糾纏不清的爭論。歷史的漩渦中,和平演變的步伐似乎愈加有力了,但在背後,暴力的執掌始終牢牢的控制著。

利益的紛爭,權利的更迭,仇恨的激化,使戰爭的面目愈發撲朔迷離,我們總能找到各種冠冕堂皇的理由,將戰爭美化。在正義的旗幟下,在英雄主義的渲染下,在人類暴力本能的驅使下,戰爭片也一度陷入程式中,難見新意,無論風格還是技巧都是如此。

從當年的《Platoon/野戰排》(奧利佛•斯通)對戰爭問題的全新審視,《Deer Hunter/獵鹿人》(麥可.西米諾)對扭曲人性的深刻反思,《Full metal jacket/子彈上滿夾》(斯坦利•庫布里克)表現的荒謬化戰爭,以及從科波拉的《Apocalypse Now/現代啟示錄》直至由史匹柏的《Saving Private Ryan/拯救大兵瑞恩》確定的殘酷、血腥的紀實性風格,都令後來的戰爭電影難以突破。

如今,每一個利益集團都將暴力的施加化妝為制止暴力的手段,但暴力卻從未停止過延伸與擴張,在這個無窮迴圈中,暴力的形式逐步升級,並憑藉強大的能量開始控制人類的生存方式。在哈維爾描述的「後極權主義」時代,儘管革命的「總發條已經鬆了」⑴,但權力機器的運轉卻並未停止。

「權力者已經失去了他們的前輩所擁有的原創力與嚴酷性。但是制度還是大體上照原樣運轉,靠慣性或曰惰性運轉。消費主義日趨盛行,腐敗也愈益嚴重。不過社會仍然是同過去一樣的冷漠,一樣的非人性,『權力中心仍然是真理的中心』。這個社會的最高原則是『穩定』。而為了維持穩定,它賴以運轉的基本條件仍然是:恐懼和謊言。無所不在的恐懼造成了無所不在的謊言。」 ⑵

在極權的時代,說真話是要付出代價的,但畢竟,這個代價越來越小。在近幾年的戰爭片中,我注意到了兩部——波士尼亞導演塔諾維奇的《No man’s land/無主之地》和美國導演邁克摩爾的《Fahrenheit 9/11/華氏911》。兩個性格迥異的導演拍攝的兩部面貌迥異的影片,卻同在反戰與探索戰爭真相的道路上,邁出了堅定有力的步伐。

本文即通過對兩部電影的比較和審視,意圖從紀實性、幽默感、以及媒體與戰爭的關係三點入手,做一次真相的探求。

一. 「真實」的漩渦

科波拉說:「在某種意義上,所有的戰爭片都是反戰的。」從早期被「浪漫主義」「英雄主義」美化了的戰爭史詩,到後來在悲憫絕望的目光審視下冷漠殘酷的戰爭慘景,可以說,戰爭片的角度與出發點都發生了巨變。

相形之下,這兩部影片比起那些刻意複製出的「真實」影像相比,更憑藉其另類的風格和絕少說教的趣味性,在反映現實方面凸現了特立獨行的氣質。兩位導演不約而同的簡化了戰場的硝煙,也沒有直接對準其殘酷,而是繞到了戰爭的背後,以個人的眼光旁觀,對戰爭的本質進行了個人化的探討。在這一點上,兩部看似面貌迥異的影片是存在可比性的。

電影一誕生,盧米埃爾兄弟就開創了「寫實主義」的先河,可以說,真實的問題貫穿電影史,但「現實性」和「戲劇性」卻始終水火不容。紀錄片作為寫實的極致,更是絕對拒絕巧合與戲劇性的。

而這兩部影片卻打破了這種界限,將「戲劇性」和「寫實性」完全糅合在一起,情節始終充滿懸念與張力,又純然是寫實的影像風格。如果說像《無主之地》這樣劇情片中融入了客觀的寫實傳統是由來已久的,那麼像《華氏911》這樣一部充滿噱頭的紀錄片則絕對可算是一個徹底的顛覆。儘管它充滿爭議,但其在紀錄片表意上的探索卻是很值得關注的。

《華氏911》的導演邁克摩爾本身就是一個極富個性的紀錄片高手,在無人肯投資,無商敢發行的窘境下,摩爾卻有辦法讓一部與當局作對的政治紀錄片進入世界各地的商業院線,創下一個又一個的票房奇蹟。如今這部《華氏911》已作為第二部榮獲「金棕櫚」的紀錄電影而永遠的載入了史冊。⑶這不可不謂摩爾以個人內心正義捍衛「歷史正義」的一次勝利。可以說,摩爾使紀錄片成為人類思考世界的主流方式之一。

而對於《無主之地》的導演丹尼斯•塔諾維奇來說,長期於前線的紀錄片拍攝經歷使他對戰爭有著貼著皮膚侵入骨髓的深刻,他曾說過,「對我而言,劇本就是聖經,拍攝僅僅是技術部份,生活乃是最偉大的編劇。發生在生活中的某些事,如果改到劇情片中,比天馬行空的想像更加難以置信。」正是憑藉這一點,塔諾維奇在「虛構」的故事中,還原了生活的「真實」質感。

在「戰爭」這樣的歷史題材中,「真實」就成為了一個重要的原則。

前蘇聯導演塔可夫斯基將導演的工作比喻為「雕刻時光」,他心目中理想的電影是——「作者去拍攝百萬英尺的底片,有系統的追蹤,記錄一個人從出生到死亡的一分一秒、每一天、每一年的生活,然後從這些底片中剪出兩千五百尺的影片,或是一部一個半小時的電影。」⑷這段描述中我們也可以清晰看到作者心中電影的道德——真實。

但真實存在嗎?電影本來就只是「似真的幻覺」,我們只是從「影子」中看到自己。不妨設想:你我手中都有同樣的百萬尺膠片,它關於一個人一生的全部細節,你我分別去剪,假設我們都百分百的誠實,結果有可能一樣嗎?一千個人心中會有一千個哈姆雷特,無疑,即使用相同的材料,也會出現截然不同的結果。每個人心中的真實都不盡相同,哪一個是絕對的真實,誰說了算?如果說絕對真實是全然客觀,那麼可以說我們無法看到絕對的真實。加之心理的屏蔽,拍攝過程中的各種「噪音」,如影像的失焦,聲音的失真,視野的侷限,妄想完全客觀的複製現實簡直是不可能的。「真實」就成了一個巨大的漩渦,你越追求真實,就越容易發現「真實」遙不可及。

在這樣一個「真實」的困境中,戰爭片如何還原歷史的真實,紀錄片如何還原「內心」的真實,紀錄片是否可以有立場,電影中的戲劇性元素是否可以在其中和諧存在。我便是帶著這些問題來審視這兩部電影的。讓我們看看電影是如何運用影像的力量揭示真相的。

《無助之地》的故事發生在93年的波赫戰爭中,來自敵對兩軍的士兵——波士尼亞的西奇和賽拉與塞爾維亞的尼諾被困在一個尷尬的「無人地帶」,賽拉因躺在一個地雷上而動彈不得,西奇和尼諾在對峙中為了活命不得不合作。一名聯合國部隊的法國軍官不顧上級不准干預的命令來幫助他們。隨之而來的卻是世界各大新聞傳媒爭相報導,使這樁小小的紛爭變成了國際性的新聞焦點,繼而成了一出鬧劇。

紀實的氣氛始終籠罩,從一開場在大霧中探路,我們就聽到了炮聲,但談話間隙也有布穀鳥的叫聲傳出。戰壕中,時不時會有蒼蠅和蟋蟀的鳴叫;塞方關卡處的手風琴聲……這些聲音,看似無關,卻營造了極其真實的現場氣氛,也刻畫了真實的心理空間,你可以感受到當事人的焦慮。還有客觀鏡頭中呈現的很多細節:在塞爾維亞路障的那場戲中,我們的視線跟著攝影機,順著手風琴的樂聲,滑過斑駁的牆壁,還可以瞥到窗台的一盆鮮花,搖過幾個房間,穿過門,才找到了人——拉琴的女孩和閉目養神的胖軍官,這就有了一種非常逼真的現場感,彷彿是我們的視線循著聲音搜索到了目標。

我們知道,劇情是導演的虛構,但同時,我們不僅感到親臨戰場,更彷彿在親歷這場戰爭。在這場鬥爭中,沒有對錯,沒有真理,沒有上帝。導演不是上帝,你我更不是。這便是紀實的力量。而這部影片「特立獨行」之處在於,它在極具「現實感」的影像中,給我們一種荒謬感,也許,你像那個法國軍官一樣,希望生命在人的努力下被拯救,但結果卻是令人絕望的。真實的力量在於——不是導演要讓我們絕望,而是戰爭使我們絕望,現實使我們絕望。絕望之後,我們每個人都必須經歷一次無法選擇的選擇,我們不得不思考,在一場戰爭中,生命到底處幹什麼地位?

還有,也是非常關鍵的一點,導演讓新聞報導者——這些平時在我們看來是揭發真相的人,也在鏡頭下成了被揭發的對象,一下子就將權威打倒。我們不僅看到了鏡頭前的記者如何報導「事實」,更看的鏡頭後的記者如何製造現場,這還不夠說服力,他讓媒體的大後方也呈現在鏡頭前,他們興奮的注視著謀殺現場,期待事態愈演愈烈。(關於媒體與戰爭的聯繫,將在第三部份詳細分析,暫且跳過。)

與之相比,《華氏911》在這方面的探索有過之而無不及。邁克摩爾先是像一位「密探」,四處取證,而後又搖身一變,又儼然一位「律師」,將人證無證一一羅列,他就通過這「真槍實彈」的攻擊質問美國當局:「敢說你們沒有說謊?」同時也告訴觀眾:「你看到了,你來定奪,是否讓『布希』滾蛋?」

這讓我們不由得想到另一位熱衷政治的「刺頭兒」導演——奧利弗斯通拍攝的影射美國政治的電影《刺殺甘迺迪》。兩部影片同樣是可比的,不僅因為兩位導演都喜歡與當局政府作對,而是那種懷疑和探求真相的魄力與實證的精神。並且,他們都帶有強烈個人風格,在進行個人觀點的闡釋,都通過剪輯不斷強化他們的觀點,他們都無法容忍人生活在一個謊言掩蓋一切的世界中。

所不同的,奧利弗斯通的推理儘管經歷了大量史實的查閱與親身試驗(斯通親赴現場做的槍擊試驗號稱比當年政府部門還要細緻),但還只是對歷史的一次揣測,而邁克摩爾顯然更過火,如果說斯通的材料僅是一個假設,那麼摩爾拿出的絕對算「真憑實據」,他所用的材料幾乎全部是新聞素材和現場錄像,因此這部電影也被冠上「紀錄片」之名。當然這一說法並不為人所公認,美國編劇協會就認為它並沒有秉承紀錄片該有的客觀態度,而認定它不是一部紀錄片,並拒絕其參加紀錄片組最佳編劇的角逐。甚至,還因摩爾的「反布希燃點」掀起一股「反摩爾浪潮」。

華氏911,被摩爾解釋為「自由的燃點」,於是共和黨人也按捺不住,拍攝了一部名為《Celsius41.11/攝氏41.11度》的紀錄片奮起反擊,其宣傳語是「《華氏911》謊言背後的真相」。所謂「攝氏41.11度」是人腦受熱蒸發致死的溫度,用作片名自然是嘲諷摩爾這位「熱昏了頭的左翼分子」。我想如果將兩部影片放在一起,一定可以發現更加有趣的現象,只是一直也沒能看到共和黨人所謂的「謊言背後的真相」。

當然,《華氏911》是不是紀錄片,並非我說了算,姑且不去細究。黨派之爭更不是我關心的問題,正如《刺殺甘迺迪》中那句振奮人心的辨詞「一個愛國者,必須隨時準備和政府鬥爭,以保衛他的國家。」因此,就算麥可是為美國的大選昏了頭,我們也不必計較,誰規定了電影導演不能幹預政治呢?還是先來審視一下電影本身。

影片的資訊量巨大——選舉風波、911恐怖襲擊事件、阿富汗戰爭、石油的爭奪、以及焦點之戰——伊拉克戰爭。影片試圖圍繞戰爭的始末,從背後揭穿一個又一個陰謀,當然,我們不能無視他顯而易見的政治意圖,也許並非如此,也許遠不止此,也許又是另一個陰謀,都是有可能的。我希望從另一個角度去解讀它,它怎樣去揭示他心中的真相,還原他心中的正義,作為一個公民。

當年嘎納的主要評委昆汀塔倫蒂諾說:「我想看到的並不是畫面很完美的影片,而是能夠表達觀點,給我以衝擊力的影片。就像是前段時間我們所看到的伊拉克戰俘被虐待的照片一樣,畫面完全不美,但是帶給人的衝擊力是無與倫比的。」

衝擊力,是一個關鍵詞,它在很大程度上取決於摩爾並沒有利用影像製造錯誤的印象,而是動用了邏輯與情感的力量。所有的漏洞都是布希自己暴露出來的——在鏡頭前裝腔作勢,在國家遭遇困境時划船、釣魚、逗小狗、打高爾夫、做「牛仔」、當「農夫」……最具殺傷力的鏡頭出現在影片開始不久,布希正在一個小學上演一場公開秀,在他得知飛機撞入了世貿大廈的消息時,他癱坐在椅子上;時間一分一秒地過去,布希沒有採取任何行動,而是繼續為小學生朗讀《我的寵物山羊》。長時間的特寫,螢幕一側是精確的時間指示,布希的每一個表情直接呈現在我們面前。我們可以不相信摩爾精心撰寫的旁白,但那表情一定觸動你。這就是「真實」的力量,布希面前看不到鏡頭,所以他的表演極儘自然真實。

比視覺衝撞更厲害的是情感的震撼。比如對911現場的表現,長達裝一分鐘的黑屏里,我們聽到新聞中熟悉的聲音——飛機轟鳴、撞擊聲、警笛聲、緊接著突出人們的尖叫和痛哭,畫面漸漸凸現,伴隨著一聲聲喪鐘的鳴響,一張張痛苦失神驚愕絕望的臉仰望著這不可思議的一切。沒完,接著切入貼著地面的客觀鏡頭——紙屑紛飛一片狼藉的現場,倉惶奔跑的背影,最後,這個場景在滿天紛飛的紙屑中告一段落。鏡頭語言非常出色,即使是刻意營造也很難抓到這樣的角度,那種畫面直接就讓我感受到了生命缺失的巨大悲痛,心靈的震盪比直接看到大樓倒塌時更加劇烈,它使你彷彿置身其中。「喪鐘為誰而鳴,它為我,也為你!」

還有失去家園的伊拉克貧民,失去兒子的美國母親,失去一部份身體甚至生命的難民兒童……這些電視新聞中一帶而過的鏡頭,導演給了真誠的關懷。當一位母親對著鏡頭含淚念完犧牲在戰場的兒子的絕筆時,我想知道有多少眼眶濕潤了,相信看新聞的時候你不會。這就是電影的魅力,當它用真情融化冰冷的政治,用心靈去評判事物,把人性和情感融入對政治的參與中,這便有了意義——存在的意義。資源很重要,發展很重要,安全很重要,穩定也很重要,但無論如何,我們不能忽略生命,每一個人都有義務發出聲音,用漢娜阿倫特的話說,這是「人的條件」。

我知道,很多人對摩爾的做法很不屑,認為他在炒作,認為他在利用紀錄片。當然,他在影片中運用了很多的極具戲劇色彩的表現手法,異彩紛呈的剪輯,拼貼,大量閃回、甚至意識流;非常主觀,甚至觀點鮮明,這似乎都有悖於紀錄片的常規,因此人們有理由置疑他的客觀性。但我們沒有資格指責他——人家為了執著於心的「民主」歷經周折搜集這些資料,弄出這麼一部甚至沒人敢發行的片子容易嗎?在使他成名的奧斯卡獲獎作品《科倫拜恩的保齡》之前,摩爾就一直在用紀錄片的形式捍衛個人的權利,甚至連份「正式工作」也沒有,這是布希說的。如果一個人以電影作為他的生活方式,我們能將他的反抗僅僅理解為「行為藝術」嗎?

你若說他不真實?這就回到了我前面論述的,他只是不同於你心中的真實而已。你若說它不客觀,我想,這回不用我說,《無主之地》的導演就給了一個很好的註解,聯合國官員倒是本著客觀公正的立場,可他們自己都說:「中立在兇殺面前並不存在,客觀對阻止這一切沒有幫助。」「面對謀殺,你根本不能客觀。」

二、「幽默」的力量

坦白說,我個人很喜歡這兩部電影,所以拿來賞析。除了內心受到的撞擊,吸引我的首先是兩部電影觀感都不錯,並沒有因其嚴肅的主題而喪失趣味性。正如兩位導演不約而同的將拍電影的目標定位為「一是有話要說,二是娛樂大眾」,電影除了其藝術性,紀錄、傳播和娛樂的功能也十分重要。

幽默的力量,產生於細微處,所以我們也先從細處談起。兩部影片的開頭很像,不是長相,而是氣質,都閃爍著幽默的火花,可在你剛想笑的時候,又給你重重一擊。

《無主之地》開始於大霧之夜,幾個迷路的波士尼亞士兵在黑暗中摸索,緊張的氣氛,有點喘不過氣來。可即便如此,他們還是沒頭沒尾的開著玩笑,搞惡作劇——顴骨高高的士兵摸一下光頭,就有人問:「頭髮整齊嗎?」被戲謔一番後,他又不安份的弄醒了酣眠的新兵,大家都笑了。

對這種戰場上的歡笑,記得小時候老師是這樣解釋的——「革命樂觀主義精神」。什麼叫「樂觀主義」?此處片中也有一個小小的討論:「悲觀者認為一切都不能更糟了,樂觀者認為凡事都行。」他們真的認為凡事都行嗎?深陷險地、生死未卜的絕境下,如果說真有什麼所謂革命的「樂觀」,打死我也不信。

對此,導演塔諾維奇說:「我認為幽默是一種求生的方式,它給你以距離,所以我們在戰爭中經常大笑,這是我們的秘密武器。」所以說,這時的幽默更是一種悲劇意識,把悲劇也拿來嘲弄,就讓人覺得荒誕了,就意味著人處在悲傷的極致時不是痛哭,而是大笑。這種反差是有力量的,現實在荒謬的戰爭中,本身就是無語的,但人總要生存,這時他們的方式就是幽默——對於苦難深重的斯拉夫民族而言,至關重要的秘密武器——黑色幽默。大笑只是為了緩和內心無法治癒的創痛。理解他們的幽默,我們會更了解戰爭帶給這個民族的絕望。影片緊接著就染上了重重一筆——天亮了,但等來的不是希望,而是毀滅,瞬間的轟炸和槍擊,生命猝然消失。

說到南斯拉夫式的「黑色幽默」,不得不提起另一位南斯拉夫重量級導演——庫斯圖里卡,他的風格是誇張的——雞飛狗跳、載歌載舞的幻想天空,接近於「梵谷」式的畫面,奔湧著鮮血,有一種近乎神經質的狂野。塔諾維奇顯然沒有走同樣的路,而是很內斂的,張力始終存在,但潛藏在畫面之下。鬧劇,是共同的特徵,只是一個根基於幻想,一個根基於現實。如果說,庫斯圖里卡是「梵谷畫」,塔諾維奇更像是「梵谷畫」的黑白照片,十分不和諧,但不和諧處會產生強大的震撼,引你發笑,但又笑不出來。片中有個生動的細節,西奇和尼諾爭執到底誰引發了戰爭,誰毀了這個美麗的國家,最後西奇拿著槍,迫使尼諾承認,而當尼諾拿到槍,馬上又反問回來,「誰引發了戰爭?」這就是荒謬,很幽默,很無稽,也很深刻。

《華氏911》的開頭,同樣是災難隱藏在歡樂背後。一上場,就是布希州長競選成功的慶典,緊接著摩爾開始批評小布希,批其選舉作弊,批其政商勾結,批其不務正業……語調詼諧,而且一批就是十幾分鐘,這才開始出片頭字幕。這字幕也出得絕妙,插入了即將出現在電視鏡頭前的政府官員粉飾化妝惺惺作態的「媚狀」。布希也在做最後的修飾,幾分鐘後,他將對著鏡頭宣佈對伊拉克的戰爭。如果你看的夠仔細,一定可以留意到布希那個狡黠的笑容,他似乎心情不錯。緊接著就切入了911恐怖襲擊。天衣無縫的剪輯——黑色幽默後面是漫天遍地的黑色恐怖。

《華氏911》中還有一個明顯的特徵——「惡搞」,也就是傳說中的「反諷」。摩爾始終一本正經的追本溯源,清洗戰爭的虛偽外殼,而所有的搞笑段落全部落在小布希身上——天才的喜劇演員。真不知道如果布希要捍衛他的作者權利,摩爾可要如何應對,不過可以肯定的是,布希不會,但他也並非毫無收穫,當年「金酸梅」的小金人就歸他了,當然,白宮沒有派人去領。依我看,憑著布希精湛的本色演出,怎麼著也該是嘎納影帝啊。

值得注意的是,這種「惡搞」在當今的社會似乎已經成了一種時尚,連政客都如此具有「娛樂精神」。而我關心的是,這究竟是民主的「深入」,還是「消解」?詩人西川談論「超女現象」時就說道:「娛樂民主化對我們帶來的影響是使我們處於一種幻覺中,它淡化了我們內心的焦慮,它直接抵消的是『政治民主化』。」況且現在不僅「娛樂民主化」,而且「政治娛樂化」。別說布希,連薩達姆也被推到了鏡頭前,記得當薩達姆整齊地坐在伊拉克法庭的被告席上時是這樣說的:「這完全是一場戲,真正的罪犯是布希。」

本著堅決不干預別國內政的原則,真正的罪犯是誰,咱管不著。我比較關心的是:「這完全是一場戲。」言外之意,「我這是在演。」了解這一點很重要,我們就得以猜測自己真正可以得到的民主到底有多大。

摩爾憑藉其「幽默」的力量恰恰指出了這一點,「你的自由被導演了」。只是我們看到的依然是一個巨大的怪圈——布希導演了一場戰爭,在麥可•摩爾那裡,他又成了領銜主演。如果說在《華氏911》中,布希導演了一部混亂複雜的「歷史悲劇」,可摩爾不也精心構築了一出諷刺喜劇嗎,誰能保證這「被掩蓋的真相」不是他「一手製造的真相」呢?不可不說,摩爾在消解權力的時候,也狠狠消解了自己一把。

這就是我們生活的時代——媒體時代。

三、「恐懼」的誕生

從傳播的角度看,歷史是由媒介寫就的,從口耳的相傳,到紙化的書籍,直至今天出現的大眾傳媒與網路傳播瓜分視線的局面,不誇張的說,我們已經生活在一個媒介的時代。並且從影像誕生那一刻起,我們的視野發生了巨大的改變,歷史也在越來越多地被影像凝固。

我們講「眼見為實」,但如今,不能眼見的也可以通過電磁波化為清晰的影像呈現在我們眼前,打開電視機,就可以知道世界上發生的事情。隨著現代媒體對於突發事件的全方位報導,我們甚至足不出戶就可以看到一場戰爭的「現場直播」。可以說,戰爭與媒體越來越密不可分。

翻看戰爭史,會發現,戰爭早就學會了倚仗媒體。拿破崙說過:「給我三家報紙,勝過三萬騎兵。」希特勒則是一個現場廣播的擁護者,布希就更不用說了,在《華氏911》中,我們便可以看到他多麼善於利用電視傳媒進行宣傳啊!

反觀傳播史,就更有趣了,幾乎每一個傳媒大碗的誕生都與戰爭密不可分。二戰中,從愛德華•默羅的第一次戰爭現場直播起,電視時代真正開始,從此美國三大電視網⑸異軍突起;越戰時,那個堪稱經典的噴氣式轟炸機空中報導,使電視新聞肩負了一層更具深意的責任——反戰,同時,哥倫比亞公司也確立了其嚴肅獨立的特色,長期領銜新聞報導界;海灣戰爭則是CNN獨領風騷的時候,其驚人的七千五百萬的收視率再創奇蹟,也難怪他們會有這樣的宣傳語「想知道地球是怎麼毀滅的嗎?還是要看CNN!」

戰爭與傳播是一個由來已久的很龐大的問題,我不可能在此將其條分縷析,只能透過電影的視點窺其一二。我們先來看看影片中媒體的表現。

《無主之地》算是很深刻地揭示了戰爭中「媒體」的尷尬境地。一方面,它促進了人道救援行動,聯合國官員迫於輿論的壓力,批准了救援行動,增派了救援力量,這時,媒體發揮了「監督」作用;但另一方面,這對事件本身卻毫無意義,當大隊人馬浩浩蕩蕩的開往現場,這一幕是不是有些搞笑呢?他們的目的是為了救人嗎?對於戰壕裡的在生死邊緣掙扎的人,這些旁觀者又扮演什麼角色呢?

當環球新聞的記者簡千方百計靠近當事人想要進行採訪時,西奇表現出了強烈的反感:「滾!你是我最後需要的東西!」

尼諾接受採訪的過程是這樣的,記者簡先遞上了一根煙,試圖獲取信任與合作,但他們的對話僅進行了三個回合:

「你感覺怎樣?」「還好。」

「感覺累嗎?」「是的。」

「是你把地雷放在那個士兵身體下面的嗎?」……

這一次,尼諾顯然被激怒了,他甚至沒有說一句話,而是伸出了中指,並將煙狠狠地丟在地上。本來就侷促不安的兩個士兵顯然是被這群唯恐天下不亂的介入者激怒了,他們的神經張力已經繃到了極限。環球新聞的總部還在期待事件的「高潮點」,記者為了新聞需要在這緊張而危險的情勢下繼續接近第一現場。緊接著,悲劇發生了。幾聲槍響,西奇和尼諾倒在血泊中,兩個人既是施暴者又成了受害者,而救援大軍不僅什麼都做不了,反而成了暴力的催化劑。

看上去,誰也沒有錯;事實上,誰也不想承擔責任,但結果,大家都是受害者。這就是戰爭。而剛開始煞有介事要替全球觀眾監督聯合國維和部隊的記者團,這時卻更像一群添亂者。這讓我不由的懷疑起戰爭報導的真實度。

從片中也可以看到,記者的採訪時刻在後方的監視下,同時,觀眾的目光、政府的眼線也在時刻的監視著,這成千上萬雙眼睛的注視下,記者的行為準則還可以同「客觀、真實、公正」的內心原則相吻合嗎?片中有這樣的片斷:強悍的女記者在總部期待而興奮的逼視下,也只有一次次無奈的說:「我再試試,再試試。」而顯然,她已對繼續深入報導失去了信心,也失去了耐心,迫使她無法停止的是背後無數雙眼睛的「監視」,在這層層監視下,新聞何以獲得自由?正如福柯在他考察了巴黎的「圓形監獄」後所揭示的——與受眾一樣,媒體也是「藉助於被監視使人在一種恐懼感中自動地讓權力作用於自身。」因而,媒體成了一個告密的平台,一台製造恐怖的機器。

媒體對「轟動效應」趨之若鶩的動因,還在於這是一個機會——建立品牌的機會。有個細節,在這兩部涉及媒體與戰爭的影片中,都插入了小段的廣告,導演不經意又暴露出一個秘密:在資本運作的機制下,新聞報導也是一個商業事件,而戰爭報導則更加依賴於巨額資金的投入。因此,即使「極權」的齒輪有所鬆動,新聞卻尚未從「喉舌」困境中得以喘息,又立即陷入「炒作」的漩渦。

於是有了這樣的情景:世界如同一個巨大的秀場,戰爭的報導也摻雜了「娛樂化要素」,不但需要「高潮點」,甚至設置「情感切入點」,最好再來點「趣味性」,我們坐在電視機前,津津樂道於一場「戰地真人秀」,洋洋自得於我們所了解的一切所謂「真相」——力量的對峙、事態的起伏、意外的發生、政界「明星」的表演。仔細想想不難發現,這其中有多少「煙霧彈」,被煙霧籠罩的是——生命。「難民」不過是我們頭腦中的一個數字而已。

摩爾說:「我們要問每天都在現場的那麼多家電視網,你們應該去問問NBC、CNN、ABC,數百萬美元投入到他們的工作中,我們為什麼沒有看到這些?今天,你們在我的影片中看到美軍虐俘是第一次,除了現在我們看得到的監獄裡的照片,你們沒看到任何監獄大牆之外、戰場上的事情,但影片中就有,你們今天是首次看到它的人,這是可恥的。」

我們喜歡被蒙蔽嗎?為什麼標榜「客觀、真實、公正」的新聞也如此不可信?「客觀」何以使「真實」大打折扣?其實不難理解,新聞背後既有極權的約束力,又有資本的牽制力,還有我們這些觀眾的窺視,資訊來源真假難辨,接近現場困難重重,時效原則制約著深刻,客觀原則又拒絕立場。套用一個時髦的形容詞,新聞媒體是沒有「獨立精神」的。

而我們呢?謊言如何紮根我們的內心?「嫉妒使『貧窮者』親和暴力革命」。(誰說的?)在我看來,這「貧窮者」當指一切內心貧弱者,而「暴力」的形式也不只是「革命」和戰爭。現實中充斥著各種各樣的傾軋與反抗,貧弱在每個人心中都或多或少地存在著。從這種意義上講,我們都是貧弱者。統治者發動戰爭,無非利用的就是人民的貧弱,來製造謊言,製造恐懼。

我們感到「敵人」無處不在,於是理所當然的尋求保護,義正言辭的投身暴力革命。「謊言」來自權利方,來自媒介,更來自我們的內心。當我們不由自主的放棄「自由」時,「暴力」便成為我們的生存手段,即使它很醜陋,我們仍不離不棄,過份的敏感使我們更願意相信假像,並隨波逐流的加入謊言的製造和傳播,最終陷入謊言的漩渦。這在我們的現實生活中,依然隨處可見。這是影片給我的啟示。

獨立製片的興起,恰恰使獨立精神成為電影可以具備的優秀品質。電影作為一種媒介,一種容許作者觀點的「影像」媒介,給我們提供了置疑的機會。摩爾稱他的團隊為「自由記者」,他們是「個體戶記者」,不為任何組織所控制,去前線搜集素材,製作一部電影來反對權威。他們稱之為「獨立精神」。

「自由」和「獨立」是過於神聖的字眼,我不敢妄信,更不敢妄談,借用《獨立宣言》的一句話作為這次探討的小結:

——我們認為這些真理是不辯自明的:人人生而平等,造物主賦予他們若幹不可割讓的權利,其中包括生命、自由和追求幸福的權利。⑹

結語:

可以說,在不同的政治和文化背景下,兩部影片的知面和手法千差萬別,但有一點兩位導演卻心心相惜,他們都試圖憑藉其強大而真誠的說服力揭示真相,就如同給戰爭剝掉外衣,沖個涼水澡,你可以看到一個「滑稽的、裸體的」戰爭。它不標榜「真實」,卻以真實震撼你。影片呈現的戰爭是令人絕望的,沒有絲毫的幻想可言。但正是這種正視現實的勇氣給我們力量。

我寫下這些文字時,正值伊拉克戰爭的三週年紀念。整整三年前,即2003年3月20日,我們通過媒體與世界一起見證了這場戰爭的爆發。那時威脅我的主要是「高考」和「非典」,但每一天大家還是會抽出時間看新聞、聽軍事專家的分析。可見這場戰爭的影響之大。到今天,也許我們不會在那樣關注它了,但整整三年過去了,伊拉克依舊戰亂不斷、貧困動盪。伊拉克人沒有等來美國承諾的和平與民主,而他們的貧困和傷痛卻漸漸被世人所漠視;美國撤軍遙遙無期,制定新憲法也成空想,伊國內兩大教派的矛盾不斷升級,內戰就在眼前……3年過去了,伊拉克的一切都未改變,失望漸漸走向絕望。事實的一切似乎越來越映證了摩爾的闡釋,那個巨大的陰謀越來越清晰,簡直呼之欲出——這是根本不是一場反恐戰爭,而是一場「石油戰爭」。

現代社會是一個非常異化的世界,戰爭背景下,政治瘋狂、媒介瘋狂、人性瘋狂,和平正義的呼聲不斷,但戰爭仍此起彼伏,潛在的危機更加不敢想像。我們的世界,本質上依然是一個利益驅動、暴力最強者說了算的世界,然而暴力革命註定是沒有出路的。我們雖然處在和平年代,不必直面生命的威脅,但控制存在。我們的力量越強大,對面的控制手段就越高明,要想成為自己也越來越難。

我們的國家長期以來處於相對的「和平」中,但這並不意味著我們可以置身世外。我們離「後極權」尚有一段距離,還處在相當的專制下,除了看不見的「自我監視」,更多的是體制的約束。試想,在電影審查制度下,我們有可能拍出一部《華氏911》嗎?作為個人,我們能獲得的話語權究竟有多少?

在衝突下,我們也看到,始終有些人,作為人類的一個個體,受良知的驅動,在發掘真相,發出聲音,為一種真實而自由的存在方式而思考著、表達著、行動著。即使是絕望的聲音,即使看上去什麼也改變不了,只要這樣的聲音發出了,便是一種可能,便有意義。這是我們每個人,作為人類的一份子,所應擔當的責任,更是媒體所應堅持的態度。

所幸,還有這樣努力揭開真相的人,你可以不相信他們,但不得不開始懷疑,這樣我們就有了一個了解真相的機會。當電影開始挑釁政治,在我看來,這才是時代的進步,因為這是「人」對「強權」的勝利。

最後要說的一句是:我所言不過是一己拙見,很有可能也是在誤導你,請千萬不要輕信。

註:

⑴蘇聯作家阿爾馬里克

⑵李慎之《哈維爾文集》序

⑶1956年,雅克-伊夫•科斯塔和路易•馬勒共同製作的紀錄片《沉默的世界》贏得了金棕櫚大獎,亨利-喬治•克魯佐的《畢卡索神話》得到了評審團特別獎。

⑷塔可夫斯基 《雕刻時光》P65

⑸美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)和全國廣播公司(NBC)

⑹《獨立宣言》原文:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. 舉報

評論