電影訊息

電影評論更多影評

2008-05-02 07:52:47

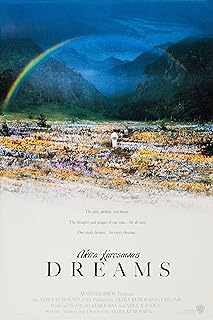

黑澤明的<夢>(轉)

************這篇影評可能有雷************

黑澤明的<夢>(轉)

夢裡流年如斯夫

《夢》是多年來我對黑澤明的唯一指望,可惜看到後終於悵然有失。

之前曾有人誇耀《夢》如何畫面綺麗,就騙倒了我這種對於聲畫比較苛求的人。倒也不是完全不好,可惜不該是黑澤明,敘述繁瑣過於平實,就少了夢境該有的渾然天成的迷離感。

從影片立意上看,就像和尚批評凡人的「百般需索」,黑澤明想用8個夢將各種人類困境一網打盡,也未免老天真了一些。

插段小掌故,當年蔡明亮看完《夢》,打電話給某編輯,「誒,黑澤明老了」。

誰知編輯當即破口大罵,「你這個死基佬,看不懂黑澤明就不要開口說話」。

蔡明亮當即放下電話,兩人從此斷絕聯繫。

呵呵,有時候一個人對於電影的口味,完全可以決定他親友的範圍。

童年夢想:男性自覺的覺醒

第一夢《狐狸娶親》、第二夢《桃園》

黑澤明的夢裡有2個是童年夢境的描述,而且夢境中「童年的我」在前後故事裡還顯露出延續的成長痕跡,所以基本上我們可以把這2個夢當作Kurosawa對於童年夢境的回憶。不過很明顯,這兩個童年夢裡多少逃不掉沾染上老人思慮後的添枝加葉。

其中《狐狸娶親》作為第一夢,敘述最為簡潔,夢境也最虛幻,其中更有深度隱喻暗藏,而《桃園》相對就生硬了許多,呵呵,反正我少年做夢時絕對不會有興趣觀看十分鐘的雅樂團體操。

按照弗洛伊德的說法,人類夢境大多源於恐懼或慾望,從這個角度分析,黑澤明的童年夢基本是在敘述男性童年期男性自覺的突然覺醒與危機意識,而《桃園》則是講述少年黑澤明最初對於自然的誠懇熱愛,而且暗和之後的六七八夢相聯,可以看成一條「環保」主線的延伸。

所有的分析可能都有點扯,不過相信我至少能扯出點兒道理。

《狐狸娶親》裡,小男孩跑到下著太陽雨的森林裡,看到了禁忌的狐狸娶親,回到家只見母親等在門口,遞給他短刃。

母親責備說,他幹了錯事,盛怒的狐狸已經來過家裡留下了短刃,要他趕快去找到狐狸謝罪。

母親關上了門,小男孩試著摸索了一下大門和邊門。不,那道深灰的大門緊緊關嚴了。

他只好鼓起勇氣問,我不知道狐狸的家啊。

母親說,你會知道的,就在彩虹的盡頭。

小男孩拿著短刃,搖搖晃晃走出門,絢爛的草原上一道虛無彩虹。

基本上我們可以把「狐狸娶親」代換成男孩童年時會幹下的任何一件壞事,比如打破鄰居家玻璃、剪掉了隔壁女孩的辮子,跑進廢舊煤礦坑道里迷路等等,這個故事都能同樣講述下去。

也許小黑澤明白天打碎了一盞煤油燈,正試圖竭力隱瞞,晚上就做了這個有關狐狸娶親的夢。第一夢的敘述中始終流露出一種無法隱藏的焦灼感,小男孩明知不該偷看狐狸娶親,可是他偏偏跑去看了,而且還被狐狸發現。回到家,母親不肯原諒他,於是就出現了上述幾段詭異的敘述。

小男孩手拿短刃,獨立出門,誰知屋外的草原竟然如此美麗。

很多人認為狐狸娶親沒有講完,因為大家猜不到小男孩後來的結局,但其實黑澤明要說的話已經說完:一個男人始終就是一個男人,無論他具體歲數,總有一天他要肩負起自己身上的責任,然後獨立走出家門。或許門外就是彩虹綺麗,雖然小男孩仍需要面對茫然未知的路途。

《桃園》的敘述相對死板一點,淅瀝嘩啦一堆很標準化的對白以及小男孩的眼淚,然後就是雅樂團體操表演,枉費了一個經典鬼片的開頭。

中年焦灼:現實傾榨和信念疑慮

第三夢《雪山遇險》、第四夢《死亡隧道》

第三、四夢是黑澤明的精品,讓人覺得80歲老頭的腰板仍然挺直。

三四夢的主角都是中年叔叔,一位是登山或探險隊的領隊,另一個是二戰裡的戰俘。基本上這兩個故事可以被看作中年男人面對社會現實傾榨後產生信念危機之後產生的種種掙扎。

你甚至還可說這2個夢是導演對於自己曾經身處的死亡危機的思辯成果,畢竟Kurosawa是位曾經自殺過的導演,80歲的他再回頭看去,中年男人對於生的渴望其實也就是他個人曾經面對死亡的掙扎過程。

除此之外,如果我們能夠暫時拋開二戰的仇恨,《死亡隧道》對於日本軍人戰中心境描述其實頗為體貼,完全就是一個中年生活失敗者應有的頹唐樣子。

《雪山遇險》一開頭,你立刻就能體會到什麼叫做「中年危機」,四個登山隊員(姑且稱之)艱難跋涉在峽谷積雪裡,氣喘如牛,遠處還有一陣陣雪崩的聲音傳來。

當時我就想,不如雪崩時跟著陷下去算了,按照胡一刀老婆的說法,「少受了20年的苦」。

隨著故事展開,我們知道四個登山隊員已經迷路數天了,領隊(Kurosawa)努力激勵隊員們堅持走下去,隊員卻反駁說天黑了、表壞了、方向不對、前面有人,然後全部昏迷了過去。其實現實生活中每個團隊都會有類似經歷,相信Kurosawa也曾不止一次面對著團體裡的背叛和糜爛,獨立苦苦支撐,直到自己放棄或者曙光來臨。

極度疲乏的領隊想叫醒大家,可是自己也陷入了昏迷。然後影片高潮的一段來臨了,一位美女憑空出現,告訴你「雪是溫的冰是燙的」,此時的肉體其實更願意相信幻覺。

領隊掙紮著,再掙紮著,繼續掙紮著,美女的臉終於變成了厲鬼,拼命要壓制住領隊。可是領隊仍然掙紮著站了起來。

然後幻覺消失,營地赫然在望,領隊踉蹌摔倒,帶領著醒來的隊員爬向營地。呵呵,一個光明的尾巴,老人面對困境總還是想勵志的。

《死亡隧道》全片是最黑暗的故事,拋開仇恨看戰爭,其實所有的戰爭都一樣,正義名目下全部都是平凡人的血淚。我們可以說黑澤明為軍國主義洗脫罪名,然而他數十分鐘的鬼故事就能賺人熱淚,我們幾千萬的主旋律電影卻做不到這點。

在很多傳說里,如果鬼不知道或者不相信自己死了,那麼他就會在陽間徘徊。

《死亡隧道》就講述一個日軍戰俘中將的夢境,在夢裡他不得不一遍遍告訴獨個或者成批的部屬鬼說,你們已經全都死了,我的領導錯誤害死了大家,但是被俘的我倒恨不得自己死掉算了。

我們可以把這個故事裡枉死的大批隊伍換成山東、陝西、河北、延吉的農民,把倖存的戰俘換成一個蒼老的村長,大家已經死去經年,可是村長每晚都要勸這些枉死者趕緊回地獄裡去。如果真是這樣,那麼故事就會正面地多,會變成《鬼子來了》的鏡子背面。

然而我們沒有這樣的電影,沒有這麼體貼的敘述。

《死亡隧道》從故事結構、敘述和影像上都無所挑剔,尤其Kurosawa故事結尾在掛著手榴彈的狗仍舊衝出來撕咬戰俘,影像其實寓意倖存者永恆逃脫不了戰爭的噩夢。這個結局收筆真正顯出大師風骨,比前一個《雪山遇險》勉強安上的光明結尾順眼多了。[/

最自戀片斷:第五夢《梵谷》

馬丁斯科西斯跑來客串了一把梵谷,火紅色頭髮、剛剛剪掉耳朵、頭上還帶著草帽,可惜一口美式英語露怯。哈哈哈哈,梵谷可是荷蘭人啊。

影片從中年畫師觀看梵谷畫展開始,牆上依次懸掛著梵谷《自畫像》、《向日葵》和《星空》,然後鏡頭化入阿爾的吊橋,中年人跑到河邊追問洗衣婦說「梵谷在哪」。

毫無疑問,此時的畫師已經走進梵谷筆下的阿爾,我們看到Kurosawa在這段有意模仿梵谷的構圖:地平線和天空比例被攝影機切割得很低,大片晴空裸露著,一如梵穀類似於傳統荷蘭式景物畫的構圖和所謂「高黃筆調」與藍色天空的強烈對比。這一段景物描寫在視覺衝擊上極為鮮艷。

梵谷曾經在1888年形容阿爾說:「人們會說,這裡到處都是金色、青銅色、黃銅色,和被熱浪蒸騰得發白的碧藍天空」,Kurosawa顯然有意再現這一切。

然而他的用意何在呢?

從時間上看,這應該是1888年聖誕節前後,因為斯科西斯版梵谷說「昨天我割了自己的耳朵」,當然這是與事實不符的,梵谷割耳朵時和高更在一起,起因也絕對不是什麼「自畫像畫不好耳朵」。

然後斯科西斯又說,我覺得自己已經沒有時間了,太陽光線就要過去了。

這句話毋寧說的是80歲的導演。

Kurosawa讓中年男人焦灼地奔波在梵谷的畫布上尋找梵谷,終於他在麥田的高處看到畫家,可是梵谷已經翻過了陡坡驚起一灘烏鴉,那一刻的畫面實則寓意著死亡的突然來臨。

這是整個《夢》中,年老體衰的Kurosawa最失敗的故事,起因當然是由於過度自戀。當然面對一位80歲的老人觀眾其實無從批評他的企圖,更何況這個故事讓後來人在他死後仍能接觸到老人焦灼的內心憂慮。

是啊,太陽就快下去了。

◆環保夢:第六夢《核電站爆炸》第七夢《吃人魔》第八夢《桃花源》

第六個夢《核電站爆炸》勉強看完了,今日看來故事已無新意,遙想12年前或許還是很風光的。

第七、八夢都是快進,然後就很驚奇地發現2個故事基本就是演員對面站著不停說話,除了鏡頭切換之外,基本上靜止不動講台詞就好。

那個血池的構思也太虛假了,道具師該打屁股。Kurosawa不知出幹什麼原因,讓攝影師對準血池旁邊的群眾演員拍攝數分鐘之久,非但不恐怖,簡直噁心到了好笑的地步。

罷啦罷啦,他要說的我們都知道,可惜溫飽問題沒解決之前,中國人是不可能考慮到那麼長遠的環保夢想的。我們面前的現實是,日本人的方便筷子都從中國進口,中國人是真的需要那一點點蠅頭小利。

忽然想起來毛澤東的話,馬鈴薯熟了再放牛肉還是什麼的,反正結論就是,不須放屁

夢裡流年如斯夫

《夢》是多年來我對黑澤明的唯一指望,可惜看到後終於悵然有失。

之前曾有人誇耀《夢》如何畫面綺麗,就騙倒了我這種對於聲畫比較苛求的人。倒也不是完全不好,可惜不該是黑澤明,敘述繁瑣過於平實,就少了夢境該有的渾然天成的迷離感。

從影片立意上看,就像和尚批評凡人的「百般需索」,黑澤明想用8個夢將各種人類困境一網打盡,也未免老天真了一些。

插段小掌故,當年蔡明亮看完《夢》,打電話給某編輯,「誒,黑澤明老了」。

誰知編輯當即破口大罵,「你這個死基佬,看不懂黑澤明就不要開口說話」。

蔡明亮當即放下電話,兩人從此斷絕聯繫。

呵呵,有時候一個人對於電影的口味,完全可以決定他親友的範圍。

童年夢想:男性自覺的覺醒

第一夢《狐狸娶親》、第二夢《桃園》

黑澤明的夢裡有2個是童年夢境的描述,而且夢境中「童年的我」在前後故事裡還顯露出延續的成長痕跡,所以基本上我們可以把這2個夢當作Kurosawa對於童年夢境的回憶。不過很明顯,這兩個童年夢裡多少逃不掉沾染上老人思慮後的添枝加葉。

其中《狐狸娶親》作為第一夢,敘述最為簡潔,夢境也最虛幻,其中更有深度隱喻暗藏,而《桃園》相對就生硬了許多,呵呵,反正我少年做夢時絕對不會有興趣觀看十分鐘的雅樂團體操。

按照弗洛伊德的說法,人類夢境大多源於恐懼或慾望,從這個角度分析,黑澤明的童年夢基本是在敘述男性童年期男性自覺的突然覺醒與危機意識,而《桃園》則是講述少年黑澤明最初對於自然的誠懇熱愛,而且暗和之後的六七八夢相聯,可以看成一條「環保」主線的延伸。

所有的分析可能都有點扯,不過相信我至少能扯出點兒道理。

《狐狸娶親》裡,小男孩跑到下著太陽雨的森林裡,看到了禁忌的狐狸娶親,回到家只見母親等在門口,遞給他短刃。

母親責備說,他幹了錯事,盛怒的狐狸已經來過家裡留下了短刃,要他趕快去找到狐狸謝罪。

母親關上了門,小男孩試著摸索了一下大門和邊門。不,那道深灰的大門緊緊關嚴了。

他只好鼓起勇氣問,我不知道狐狸的家啊。

母親說,你會知道的,就在彩虹的盡頭。

小男孩拿著短刃,搖搖晃晃走出門,絢爛的草原上一道虛無彩虹。

基本上我們可以把「狐狸娶親」代換成男孩童年時會幹下的任何一件壞事,比如打破鄰居家玻璃、剪掉了隔壁女孩的辮子,跑進廢舊煤礦坑道里迷路等等,這個故事都能同樣講述下去。

也許小黑澤明白天打碎了一盞煤油燈,正試圖竭力隱瞞,晚上就做了這個有關狐狸娶親的夢。第一夢的敘述中始終流露出一種無法隱藏的焦灼感,小男孩明知不該偷看狐狸娶親,可是他偏偏跑去看了,而且還被狐狸發現。回到家,母親不肯原諒他,於是就出現了上述幾段詭異的敘述。

小男孩手拿短刃,獨立出門,誰知屋外的草原竟然如此美麗。

很多人認為狐狸娶親沒有講完,因為大家猜不到小男孩後來的結局,但其實黑澤明要說的話已經說完:一個男人始終就是一個男人,無論他具體歲數,總有一天他要肩負起自己身上的責任,然後獨立走出家門。或許門外就是彩虹綺麗,雖然小男孩仍需要面對茫然未知的路途。

《桃園》的敘述相對死板一點,淅瀝嘩啦一堆很標準化的對白以及小男孩的眼淚,然後就是雅樂團體操表演,枉費了一個經典鬼片的開頭。

中年焦灼:現實傾榨和信念疑慮

第三夢《雪山遇險》、第四夢《死亡隧道》

第三、四夢是黑澤明的精品,讓人覺得80歲老頭的腰板仍然挺直。

三四夢的主角都是中年叔叔,一位是登山或探險隊的領隊,另一個是二戰裡的戰俘。基本上這兩個故事可以被看作中年男人面對社會現實傾榨後產生信念危機之後產生的種種掙扎。

你甚至還可說這2個夢是導演對於自己曾經身處的死亡危機的思辯成果,畢竟Kurosawa是位曾經自殺過的導演,80歲的他再回頭看去,中年男人對於生的渴望其實也就是他個人曾經面對死亡的掙扎過程。

除此之外,如果我們能夠暫時拋開二戰的仇恨,《死亡隧道》對於日本軍人戰中心境描述其實頗為體貼,完全就是一個中年生活失敗者應有的頹唐樣子。

《雪山遇險》一開頭,你立刻就能體會到什麼叫做「中年危機」,四個登山隊員(姑且稱之)艱難跋涉在峽谷積雪裡,氣喘如牛,遠處還有一陣陣雪崩的聲音傳來。

當時我就想,不如雪崩時跟著陷下去算了,按照胡一刀老婆的說法,「少受了20年的苦」。

隨著故事展開,我們知道四個登山隊員已經迷路數天了,領隊(Kurosawa)努力激勵隊員們堅持走下去,隊員卻反駁說天黑了、表壞了、方向不對、前面有人,然後全部昏迷了過去。其實現實生活中每個團隊都會有類似經歷,相信Kurosawa也曾不止一次面對著團體裡的背叛和糜爛,獨立苦苦支撐,直到自己放棄或者曙光來臨。

極度疲乏的領隊想叫醒大家,可是自己也陷入了昏迷。然後影片高潮的一段來臨了,一位美女憑空出現,告訴你「雪是溫的冰是燙的」,此時的肉體其實更願意相信幻覺。

領隊掙紮著,再掙紮著,繼續掙紮著,美女的臉終於變成了厲鬼,拼命要壓制住領隊。可是領隊仍然掙紮著站了起來。

然後幻覺消失,營地赫然在望,領隊踉蹌摔倒,帶領著醒來的隊員爬向營地。呵呵,一個光明的尾巴,老人面對困境總還是想勵志的。

《死亡隧道》全片是最黑暗的故事,拋開仇恨看戰爭,其實所有的戰爭都一樣,正義名目下全部都是平凡人的血淚。我們可以說黑澤明為軍國主義洗脫罪名,然而他數十分鐘的鬼故事就能賺人熱淚,我們幾千萬的主旋律電影卻做不到這點。

在很多傳說里,如果鬼不知道或者不相信自己死了,那麼他就會在陽間徘徊。

《死亡隧道》就講述一個日軍戰俘中將的夢境,在夢裡他不得不一遍遍告訴獨個或者成批的部屬鬼說,你們已經全都死了,我的領導錯誤害死了大家,但是被俘的我倒恨不得自己死掉算了。

我們可以把這個故事裡枉死的大批隊伍換成山東、陝西、河北、延吉的農民,把倖存的戰俘換成一個蒼老的村長,大家已經死去經年,可是村長每晚都要勸這些枉死者趕緊回地獄裡去。如果真是這樣,那麼故事就會正面地多,會變成《鬼子來了》的鏡子背面。

然而我們沒有這樣的電影,沒有這麼體貼的敘述。

《死亡隧道》從故事結構、敘述和影像上都無所挑剔,尤其Kurosawa故事結尾在掛著手榴彈的狗仍舊衝出來撕咬戰俘,影像其實寓意倖存者永恆逃脫不了戰爭的噩夢。這個結局收筆真正顯出大師風骨,比前一個《雪山遇險》勉強安上的光明結尾順眼多了。[/

最自戀片斷:第五夢《梵谷》

馬丁斯科西斯跑來客串了一把梵谷,火紅色頭髮、剛剛剪掉耳朵、頭上還帶著草帽,可惜一口美式英語露怯。哈哈哈哈,梵谷可是荷蘭人啊。

影片從中年畫師觀看梵谷畫展開始,牆上依次懸掛著梵谷《自畫像》、《向日葵》和《星空》,然後鏡頭化入阿爾的吊橋,中年人跑到河邊追問洗衣婦說「梵谷在哪」。

毫無疑問,此時的畫師已經走進梵谷筆下的阿爾,我們看到Kurosawa在這段有意模仿梵谷的構圖:地平線和天空比例被攝影機切割得很低,大片晴空裸露著,一如梵穀類似於傳統荷蘭式景物畫的構圖和所謂「高黃筆調」與藍色天空的強烈對比。這一段景物描寫在視覺衝擊上極為鮮艷。

梵谷曾經在1888年形容阿爾說:「人們會說,這裡到處都是金色、青銅色、黃銅色,和被熱浪蒸騰得發白的碧藍天空」,Kurosawa顯然有意再現這一切。

然而他的用意何在呢?

從時間上看,這應該是1888年聖誕節前後,因為斯科西斯版梵谷說「昨天我割了自己的耳朵」,當然這是與事實不符的,梵谷割耳朵時和高更在一起,起因也絕對不是什麼「自畫像畫不好耳朵」。

然後斯科西斯又說,我覺得自己已經沒有時間了,太陽光線就要過去了。

這句話毋寧說的是80歲的導演。

Kurosawa讓中年男人焦灼地奔波在梵谷的畫布上尋找梵谷,終於他在麥田的高處看到畫家,可是梵谷已經翻過了陡坡驚起一灘烏鴉,那一刻的畫面實則寓意著死亡的突然來臨。

這是整個《夢》中,年老體衰的Kurosawa最失敗的故事,起因當然是由於過度自戀。當然面對一位80歲的老人觀眾其實無從批評他的企圖,更何況這個故事讓後來人在他死後仍能接觸到老人焦灼的內心憂慮。

是啊,太陽就快下去了。

◆環保夢:第六夢《核電站爆炸》第七夢《吃人魔》第八夢《桃花源》

第六個夢《核電站爆炸》勉強看完了,今日看來故事已無新意,遙想12年前或許還是很風光的。

第七、八夢都是快進,然後就很驚奇地發現2個故事基本就是演員對面站著不停說話,除了鏡頭切換之外,基本上靜止不動講台詞就好。

那個血池的構思也太虛假了,道具師該打屁股。Kurosawa不知出幹什麼原因,讓攝影師對準血池旁邊的群眾演員拍攝數分鐘之久,非但不恐怖,簡直噁心到了好笑的地步。

罷啦罷啦,他要說的我們都知道,可惜溫飽問題沒解決之前,中國人是不可能考慮到那麼長遠的環保夢想的。我們面前的現實是,日本人的方便筷子都從中國進口,中國人是真的需要那一點點蠅頭小利。

忽然想起來毛澤東的話,馬鈴薯熟了再放牛肉還是什麼的,反正結論就是,不須放屁

評論