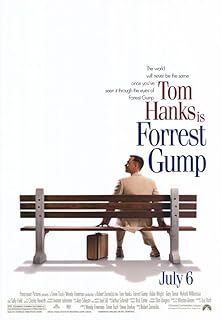

阿甘正传/福雷斯特·冈普

導演: 羅勃辛密克斯編劇: Winston Groom 艾瑞克羅斯

演員: 湯姆漢克斯 羅蘋萊特 蓋瑞辛尼斯 Mykelti Williamson

2008-04-20 18:03:37

深層次解讀阿甘

************這篇影評可能有雷************

阿甘哲學

本片最吸引人的地方就在其隱藏在主人公行為下的哲學,讓我們暫且稱其為「Gumpism(阿甘哲學)」吧。仔細思考一下阿甘哲學的本質,你會驚奇地發現阿甘哲學和中國古代歷史上兩個著名的思想有異曲同工之妙。一個是道教老子提倡的「無為」思想。任憑周圍的世界如何變化,阿甘總是我行我素。他從來不是事件的發起者,只是像風中的羽毛一樣響應著那些事件,始終保持著自己思想的純淨和無憂無慮。而那些嘗試去改變,與歷史進程作鬥爭的人都最終受到了相應的懲罰。阿甘的處世態度,就是一種被動的、自願的、隨波逐流的態度。

無為思想之所以在本片中得到推崇,是因為理性--這種做任何事都必須有理由的原則的集合--被證明是容易犯錯誤的。拿布巴為例,在臨死的時候,布巴問阿甘「為什麼」,阿甘只是簡單地回了句「你要死了」,英文原文更簡單,就是「u died」。這種回答拒絕了給布巴的死提供任何解釋,而事實上阿甘完全可以從政治、經濟、社會等各方面給予布巴越戰起因的深層次的解釋,他不這樣做的原因就是:在布巴只有幾秒鐘的存活時間的狀況下,一切解釋都是多餘和毫無意義的。或者也可以理解為,越戰本身就是一場錯誤的戰爭,沒有人能給出一個合適的理由來解釋它為什麼發生。片中還有一個例子就是美國前總統約翰甘迺迪的遇刺事件,本片同樣沒有給出任何解釋,從歷史的角度來看,這一安排是十分合理的,因為數十年來美國人一直未能弄清甘迺迪遇刺的真相,所以影片裡如果給出任何解釋都將會是很愚蠢的。阿甘在理性(rational)和合理性(reasonable)之間,選擇了後者作為自己的人生哲學。

阿甘哲學中另外一個比較「東方」的思想就是「塞翁失馬,焉知非福」,事情的好與壞之間並沒有絕對的界限,在某種特定的情境下,兩者是可以相互轉化的。人的特質之間可以存在好與壞的轉化,阿甘天生智商低,但這點在他進入軍隊裡就轉化成了優勢。珍妮天生麗質,後來卻只能淪為脫衣俱樂部的唱歌小姐。類似的,事件之間的好與壞也能進行轉化,阿甘被人欺負,卻因此發現自己能跑的潛質,從而進大學後加入了校橄欖球隊,也不幸地在畢業後三軍去越南打仗,在那他遇到了一生最好的朋友布巴,也決心以後事業的方向--在自己的家鄉買一艘捕蝦船捕蝦,之後遇到了暴風雨,然後他們的船只是僅存的一隻,最終致富了。。。

阿甘哲學還有一個重要的特徵就是它的不可表徵性。當阿甘準備在華盛頓紀念堂前進行反戰演說時,話筒的電源正好被周圍的人群不小心給切斷了,當話筒恢復有聲狀態時,阿甘剛好已經說完了。在場的觀眾和螢幕前的觀眾都沒能知道阿甘究竟說了些什麼。阿甘跑遍全國的壯舉吸引了許多忠實的追隨者,當被問及是何種宗教信仰讓阿甘堅持下來的時候,阿甘什麼也沒有說。阿甘式的真相,是由它的不可表徵性來定義的。

阿甘與美國

電影評論界在阿甘作為一個電影角色其代表整個美國這個國家的可能性的分析上一直有著濃厚的興趣。這個爭論產生了三種不同的說法:一是阿甘是美國傳統的那種簡單的、純淨的哈克貝利費恩理想主義的化身;二是他代表了走過過去200年的歷史軌跡的美國;三是他反射了美國對其周圍遭難的一種忽視甚至是無視。

第一種評論說的是阿甘是一種美國理想主義的化身:一種純淨的美德,一種高尚而誠實的簡單,不受舊世界偏見和複雜性的限制。阿甘的簡單使他能跨過種族和階級的障礙,不受它們存在的干擾。如果有兩個美國,一個是在外侵略在內分離,還有一種「可能的」具有人道精神、知性、團結的美國,那麼阿甘無疑代表了後者。正如這樣,阿甘提供給了美國觀眾一種對其國家寬容和人道的自我定義的一種可能性。

還有評論者認為阿甘就是近現代美國,其作為一個國家在歷史進程中走來的一個代表。美國--和片中的阿甘一樣--就像是一個愚笨的巨人笨拙地在歷史中前進著,但是嘗試著給身邊的人或事物帶來好處。美國作為被上帝選中的給全人類造福這一觀點在影片中也能找到影子,那就是命中注定給周圍人帶去希望的阿甘。

然而,評論界還有一種不太積極的說法。說阿甘是一個沒有能力理解周圍世界的傻子。他不了解自己好運之外的外界的不幸,也不知道自己的成功是建立在別人不幸的基礎上的。從這個角度來說,阿甘反映了美國的一種道義的失敗。就像阿甘一樣,很多美國人也有過不理解自己的幸運是建立在別人的痛苦之上的經歷。作為個人,阿甘的道德標準是無可爭議的,但是他也同樣自願三軍去越南打仗,卻從來沒有考慮過會給越南當地人民帶來多麼嚴重的後果;為了掙錢,他也獲取了商業上的優勢由於風暴打翻了他的競爭對手的船。阿甘是一個具有兩面性的角色,同樣,他所代表的美國也是。

阿甘和歷史

意識形態可以定義為「個人與他的實際生存狀況的理想關係的一種表達」,從這個意義上,阿甘正傳是一部意識形態的電影。他是一部傳統意義上的好萊塢作品,對歷史採取了完全樂觀的態度,粉飾了歷史上南部的種族問題和60年代的社會問題。這使得本片變成了美國修復記憶的一部份,而修復記憶這個詞是用來表示媒體讓大眾「經歷」他們生前從未經歷過的歷史事件,感覺那些就像是他們記憶的一部份一樣。

編劇在劇本的改編上動了手腳。原劇本的開頭第一句話是「成為白痴並不像巧克力盒的巧克力的味道那樣湊巧」,而在電影中阿甘說的卻是「生活就像是一顆巧克力,你永遠也不知道下一步你會嘗到什麼」。書中描寫阿甘性行為的場景也被編劇給省略了。原因是原著小說的這些描寫都是「不可接受的」。

然而,是對美國曆史意識形態的表現--尤其是對60年代文化的負面描寫--吸引了大部份人的注意力。阿甘是以他的先輩,美國曆史上臭名昭著的三K黨的創始者命名的。然而阿甘好像並不知道這個幫派的種族主義暴行,反而把這個人記成了「一個偉大的美國內戰英雄」,把三K黨記成了一群罩著白床單裝神弄鬼的人。阿甘的母親選擇這個名字是因為他想提醒阿甘「我們有時候會做一些沒有意義的事情」,這暗示著美國內部的種族問題並不是一個根深蒂固的歷史問題,反而是一個人由於自己的愚蠢越軌而導致的,三K黨被形容成了「僅僅是愚蠢」。在隨後的故事中,我們可以看到阿甘無意地化解了阿拉巴馬大學的種族隔離,這樣在觀眾看來,好像是白人為民權鬥爭做出了貢獻,卻從歷史中抹去了美國黑人為其做出的真正鬥爭。

在粉飾美國南部歷史的同時,阿甘還把還把美國60年代的社會問題歸因於當時的激進運動。珍妮就是美國60年代文化的典型代表:她唱民歌,穿著嬉皮士服裝,搭便車去舊金山享受激情夏日,參加反戰示威遊行,服用迷幻藥和其它毒品,嘗試自由性愛。這些行為在影片中都得到了消極的表現。首先,珍妮的動機就很值得質疑:她看上去是當時文化的一部份,並不是因為自己的政治原則,而是因為幼年的性虐待史留下的心理創傷。其次,電影展現了她思想上的一些矛盾的地方:她參加反戰遊行,卻能容忍身邊男友的暴力。最後,故事確認了她人生態度上的一個最基本的錯誤:她由於患有愛滋而毀了自己的一生,卻始終不顧一個在那等待著給她準備照顧她的善良誠實的好男人阿甘。

阿甘正傳這部電影裡最有名的數位技術的運用便是把阿甘的形象插入到歷史真實畫面資料里。這樣能讓製片和導演「改變」歷史,從而使其能更容易地被觀眾理解和接受。比如片中有很多阿甘和歷史上最後被暗殺的名人的見面,然而阿甘只是說他們被暗殺「沒有任何的原因」。阿甘對歷史的看法很有特點,但是很容易誤導觀眾,這樣會讓觀眾忘記那段歷史其實是一段「真實的人為了真實的政治目的所做的真實的鬥爭的歷史」。