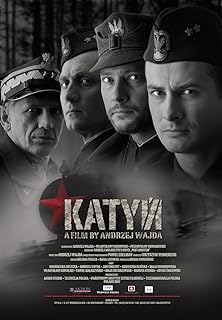

電影訊息

愛在波蘭戰火時--Katyn

編劇: Andrzej Mularczyk Przemyslaw Nowakowski

演員: Artur Zmijewski 瑪雅奧斯塔夏絲嘉 安德烈切拉 妲努塔史丹卡

卡廷惨案/爱在波兰战火时(台)/卡廷森林大屠杀

![]() 7 / 17,437人

122分鐘 | Germany:118分鐘 (Berlin International Film Festival) | Argentina:118分鐘 (Mar del Plata Film Fe

7 / 17,437人

122分鐘 | Germany:118分鐘 (Berlin International Film Festival) | Argentina:118分鐘 (Mar del Plata Film Fe

編劇: Andrzej Mularczyk Przemyslaw Nowakowski

演員: Artur Zmijewski 瑪雅奧斯塔夏絲嘉 安德烈切拉 妲努塔史丹卡

電影評論更多影評

2008-03-12 04:46:54

關於真相的一部電影

譯者按:本文譯自2008年2月14日《紐約書評》雜誌(第55卷第2期)的一篇影評,作者是Anne Applebaum,原文標題是A Movie That Matters,譯文標題為譯者所加。感謝豆瓣網友rhyme提供英文資料。

波蘭《卡廷慘案》(Katyn)

導演:安傑依·瓦依達(Andrzej Wajda)

編劇:Andrzej Mularczyk 和 Andrzej Wajda

1939年,一座殘破的俄羅斯東正教修道院:牆上的漆畫已經剝落,從天花板的裂縫裡透出了一點微弱的亮光,空氣中煙霧繚繞。陳舊的木板床被疊得老高,一床架在一床上。現在,這所修道院已經變成了一座監獄。犯人是穿著卡其色—棕色羊毛大衣和黑皮靴的士兵們,他們成群地聚在一起,翹首張望,聆聽他們的指揮官作演講。將軍神情嚴肅,一臉倦容,他沒有要求他的士兵們繼續戰鬥,而是要求他們活下去。將軍說:「先生們,你們必須堅持下去。因為有了你們,波蘭才有自由的希望」。

這個場景結束時,觀眾們——至少是那些和我一起在華沙劇院看這部電影的觀眾們——發出了微微的嘆息,不約而同地屏住了呼吸。他們知道,這些士兵們——波蘭戰前軍官團之花——沒有一個人能夠活下來。的確,沒有了他們,也就沒有一個自由的波蘭。

通過螢幕上的故事情節與劇院裡的觀眾反應形成的互動,這部影片展現出了導演安傑依 瓦依達的藝術精華。瓦依達曾經歷過共產黨統治最黑暗的時代、團結工會運動興起和軍管的時代以及後共產黨的現代,在長達半個世紀的時間裡,他一直與波蘭觀眾進行著很好的電影語言的對話和溝通。雖然他的電影時常是「牆內開花牆外香」,但這些電影在精神上是與波蘭國民融合在一起的,具有特別的波蘭情調。因為他知道波蘭觀眾想了解的東西——關於歷史、政治以及佔領下波蘭人的生活方式——瓦依達往往能夠依靠這些精神資源準確無誤地闡釋他的作品,即使有電影檢查制度,他也能間接地表達他的觀點。從這種意義上說,他最新的一部電影《卡廷慘案》是一部經典的瓦依達電影。

波蘭觀眾在他們走進電影院之前就知道了電影將如何收尾。《卡廷慘案》正如題目所指的,它講述了1939年德國和蘇聯幾乎同時入侵波蘭的故事,蘇聯紅軍隨後俘虜、監禁了大約2萬名波蘭軍官,並在俄羅斯卡廷森林和其他地方屠殺了他們,其中包括瓦依達的父親。屠殺的理由極其簡單,因為這些軍官受過最好的教育,最具愛國精神。其中很多人是預備役軍人,原本是醫生、律師、大學講師和商人。他們是知識分子的菁英,可能會反對蘇聯吞併波蘭東部領土並進行「蘇維埃化」的計劃。在蘇聯秘密警察頭子貝利亞的建議下,史達林下令將他們全部處決。

但電影並不僅僅是講述大屠殺本身。在大屠殺發生後的數十年時間裡,卡廷在波蘭是一個絕對被禁止討論的話題,由此造成波蘭人和蘇聯佔領者之間一道深深的、長久的不信任的裂痕。蘇聯官方將大屠殺歸罪於德國人,在納粹德國1941年入侵俄國後,德國人發現了其中的一個萬人坑(至少有三個)。在紐倫堡審判時,蘇聯起訴人甚至重提這個公開的謊言,並得到了其他國家(包括英國政府)的響應。

在民間,這場大屠殺被普遍認為是蘇聯人所為。在波蘭,「卡廷」這個詞喚醒人們記憶的不僅是大屠殺,還有蘇聯圍繞二戰和1939年入侵波蘭所編織的許多謊言。卡廷並不只是一起戰時事件,而是一連串的謊言和對歷史真相的扭曲。這一謊言被灌輸了數十年,目的正是為了掩蓋戰後蘇聯佔領波蘭、波蘭喪失國家主權的現實。

從更廣泛的意義上說,瓦依達的電影——正如他的波蘭觀眾會馬上心領神會一樣——正是一部「卡廷」式的故事。電影的一開頭——這個場景,瓦依達說他在腦子裡已經考慮了很多年——展現了一群向東逃亡、躲避德軍追擊的難民。1在大橋上,他們與另一群向西逃亡、躲避蘇聯紅軍追擊的難民相遇。「你們去哪,快回去!」兩支人群互相朝對方喊叫。之後不久,影片呈現了納粹和蘇聯軍官在新的德蘇邊界進行同志式交談的畫面——如同他們在1939年做的勾當一樣,這一年,德蘇兩國共同瓜分了波蘭這個中歐國家,1941年希特勒又背棄了與史達林的同盟,入侵了蘇聯。在大橋上,波蘭的生存困境——夾在兩個極權主義國家之間——就這樣被賦予了一種戲劇化的形式。

在影片中,瓦依達還講述了一名卡廷軍官的父親的故事,他是克拉科夫Jagellonian大學的一名教授。納粹領導人要求他們到大學來參加一個會議,他與大學的其他教職人員一起待在一個中世紀的大廳裡。納粹軍隊闖了進來,猛地關上大門,逮捕了所有人,其中包括這個卡廷軍官的父親。他們中很多人都上個年紀,他們被押上卡車送往集中營。後來,他妻子得知他和許多同事都死於薩克森豪森集中營。一些人引用這個場景,說這個情節與卡廷大屠殺沒有直接的聯繫,瓦依達在一部電影裡糅合了太多的主題。對此,瓦依達本人解釋說,他認為這個情節是同一個故事的組成部份,因為納粹在克拉科夫展開的「發掘行動」(Sonderaktion)與卡廷屠殺無異:他們都是公然地襲擊波蘭的知識分子,企圖毀滅波蘭現在和未來的領導階層。2

譯於2008年3月11日

影片的其他故事隨後浮光掠影般地一一呈現。有在家中苦苦等待的妻子們,其中很多人,就像瓦依達的母親一樣,在數十年的時間裡對她們丈夫的下落一無所知;有逃過蘇聯劫難而倖存下來的人們,一生都耗盡在良心的內疚與懺悔之中;還有那些努力接受並適應謊言的人們,繼續在艱難地生活。影片的結尾,以令人震驚的殘酷的方式描述了那場大屠殺,幾乎慘不忍睹。瓦依達通過將鏡頭集中在那可怕的屠殺後勤系統上,增加了觀眾內心的恐懼感:運送波蘭軍官的黑皮車、巨大的溝渠、一發發的子彈、將墳坑用土填平的推土機。

正是通過這種方式,影片的故事敘述讓人回想起瓦依達早年電影和生活的一些情景和經歷,因為他深深懂得,他的波蘭觀眾會明白這一點。影片中的一個人物——塔吉奧,卡廷受難者之子——向校方提交了重返學校讀書的申請。就像瓦依達一樣,在那個年齡,他也想上藝術學校。校方告訴塔吉奧,他必須從簡歷中刪掉「父親被蘇聯人殺害於卡廷」這句話。塔吉奧拒絕了,跑了出去,並撕毀了街上的一幅蘇軍宣傳海報。幾分鐘後,他就被共產黨士兵射殺在大街上。就像瓦依達1958年的影片《鑽石與灰燼》裡的男主人公一樣,他死在戰後,死得毫無意義,為了一個失敗了的事業而戰鬥。但塔吉奧並不像瓦依達早期電影裡的主人公那樣——那些人物是瓦依達在一個必須更加小心翼翼、審查更加嚴厲的時期創作的——他對那個事業的正義性毫不懷疑。不像瓦依達本人,塔吉奧寧可選擇真相和死亡,也不願活在歷史謊言的陰影下。

對於不了解波蘭歷史的人來說,影片中的一些故事殘缺不全,甚至令人費解。有些人物出現了,又消失了,然後又再次出現,有時如此短暫,近乎讓人感到有些滑稽。特別是那個扮演現代安提戈涅(譯者注——底比斯王俄狄普斯Oedipus和伊俄卡斯塔Jocasta的女兒,不顧舅父克利翁Creon的反對而為哥哥的遺體舉行了埋葬儀式,因違抗禁令而自殺身亡。)角色、決心為其哥哥樹立一個墓碑的妹妹,在她身上承載了太多的象徵符號,以致於讓人覺得不太真實。對話簡短而資訊不豐富。電影情景時而從克拉科夫轉換到卡廷,時而從俄占區轉換到德占區。但是,這些人物和地點對波蘭人來說卻意義重大,其他人對此不甚明了。這一現象正好解釋了為什麼該片至今沒有找到一個英文發行商的原因。當然,瓦依達本人也並不關心要不要發行英文版。說到底,這部影片並不是為討好那些不了解波蘭歷史的人而製作的。

自上個世紀80年代末之後,波蘭和俄國的政治氣候出現了一些鬆動,人們才開始公開地談論卡廷大屠殺。1990年,戈巴契夫首次承認蘇聯應對卡廷屠殺負責。1991年,葉爾欽公開了大屠殺的歷史檔案,這才使得對俄國檔案的研究成為可能。現在,關於卡廷大屠殺的學術著作和大眾歷史書籍出版了好幾種語言,包括俄語。3耶魯大學出版社將最重要的歷史檔案譯成了英文並加以出版,提供了大量的註釋、背景資訊和珍貴的歷史圖片,其中包括一張從1943年一架德國飛機上獲得的照片。4波蘭政府在華沙及卡廷森林興建了多處紀念設施。當這部影片於去年秋天——9月17日,正是蘇聯入侵波蘭68週年的紀念日——公映時,瓦依達被好幾次問到要其本人進行解釋。為什麼要拍《卡廷慘案》?為什麼選擇現在這個時候?一個採訪者甚至問得有些粗暴:「我不覺得很有必要去看這部片子——為什麼我要去看?因為關於卡廷的所有一切都已說盡。」5

瓦依達用各種各樣的方式回答了這些問題,這取決於問題的提問方式——就在最近,他說,他遇到了他喜歡的一個好劇本,雖然他早就很想拍一部關於卡廷的電影了。但他最打動人心的解釋卻與他的觀眾有關。他解釋說,那些絕大多數還真切記得1939年事件的人都已不在了,瓦依達本人也已81歲高齡,因此,他說,這部影片絕不是為他們而拍,而是想告訴年輕的一代——不僅僅是年輕人——關於卡廷的故事。瓦依達說,他想告訴那些電影觀眾,「這部電影與我們每個人有關,我們是一個社會整體,而不只是偶然的一群人」。

(未完待續)

譯於2008年3月19日晚

註釋:

--------------------------------------------------

1 Andrzej Wajda, Katyn (Warsaw: Prószynski i S-ka, 2007), p. 6. This annotated edition of the screenplay includes Wajda's commentary and letters, as well as photographs, maps, a historical timeline, and original documentation provided by the families of the Katyn victims. 安傑依·瓦依達,《卡廷》,第6頁。這一電影劇本的註釋版包括瓦依達的評論和信箋、以及由卡廷受難者家庭提供的照片、地圖、歷史年表以及原始檔案。

2 Wajda, Katyn, p. 24. 瓦依達,《卡廷》,第24頁。

3 Among the post-1990 books on Katyn are Natalia Lebedeva's Katyn: Prestuplenie protiv chelovechstva (Moscow: Kultura, 1994), the first documented account in Russian; and Katyn: Plenniki neob'iavelnnoi voiny, a collection of Soviet archival documents, edited by R.G. Pikhoia et al. (Moscow: Mezhdunarodnyi Fond Demokratiia, 1997). An expanded version of the latter was also published in a four-volume Polish edition as Katyn: Dokumenty Zbrodni (Warsaw: Trio, 1995–2006) under the supervision of the Polish National Archives. In English, Allen Paul's Katyn: Stalin's Massacre and the Seeds of Polish Resurrection (Naval Institute Press, 1996) also uses archival sources.

以上為1990年後出版的卡廷各語種的歷史書籍

4 Katyn: A Crime Without Punishment, edited by Anna M. Cienciala, Natalia S. Lebedeva, and Wojciech Materski (Yale University Press, 2008).

卡廷:未受懲罰的罪行

5 Tadeusz Sobolewski, "Tylko guziki nieuginte," Gazeta Wyborcza, September 17, 2007. See also "Przesznosc nieopowiedziana," Tygodnik Powszechny, September 18, 2007.

舉報

評論