2008-01-13 20:15:49

象太陽一樣

************這篇影評可能有雷************

很多時候看傳記類電影,我們是以對人物強烈的崇敬,景仰,為動力而深陷其中的。因為原本就非常了解主人公的生平,所以影片中所表現的一生的經歷遭遇,其間的際遇,最後的結局,所有的故事情節,都不構成戲劇感的懸念,但是卻有著巨大的磁場,直接單純的操控你的思想,沉於其中,深陷,深陷……。

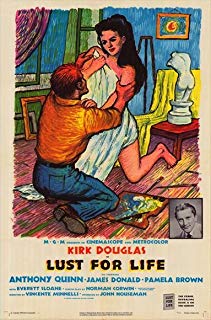

電影《渴望生活》改編自美國偉大的傳記作家歐文·斯通為畫家凡高所寫的同名傳記,好萊塢1956年拍攝,柯克·道格拉斯主演。道格拉斯淋漓盡致的表現了一個徬徨,孤獨,熱情,執著,溫情,掙扎,痛苦,分裂的,具有豐富情感層次「他」。

他的佈道詞總是讓人無法理解,他努力生活得像個真正的基督徒,而不是像其他傳教士一樣的偽君子。在礦區,他下到500米以下的礦井裡佈道,把床讓給婦女和兒童,在遭到別人質疑發怒後,而像孩子一樣的哭泣。他說自己彷彿困在一個羞恥,自我懷疑,孤單的籠子裡。

他在家鄉被視為異類,他覺得自然帶給他感動,他拿起拙笨的畫筆希望描繪工作中的男人和女人,捕捉天然的美,他滿懷熱情,只想創作出能讓人同樣感受到深邃與細膩的畫。

他固執,缺乏理智,他認為一個人有了愛,就有了生活。強烈的孤獨感滋生出對愛情強烈的渴望。沒有哪個正常的人,能接受他的狂熱,在他只是為了想見一下為躲避他的表姐而不能,把手放在蠟燭上炙烤的瞬間,別人心裡已經把他和瘋子劃上了等號。

他在海牙,窮困潦倒的學畫,最後還是離開了愛他但是不能容忍貧困的女人,也放棄了那些描畫石膏像的所謂正統技法。在他心裡描繪荷蘭田野的優美,深沉才是創作的全部意義。

他到了巴黎,在這個藝術家雲集的地方,他看見了塞尚,高更,莫內,修拉,畢沙羅的作品,接受了印象派的思想,和日本浮世繪的色彩元素,但是他依然是那樣的不合群,即使是那樣的對繪畫充滿熱情。他是和自己搏鬥的人,他雖然才華橫溢,但世人看到的更多的是他的怪癖,沒有看見他內心的溫情,所以,每前行一步,找到的是更多的孤獨。

他在普羅旺斯,經歷擔著畫框,顛沛流離,終於找到一棟月租15法郎的老房子,盡情的,忘我的工作。他跳躍在鄉間,在金黃色,古銅色,墨綠色的田野中盡情的享受色綵帶來的喜悅,他以更大的廣度和力度讓畫布燃燒。

他孤獨,所以渴望友情,朋友高更來陪伴他,讓他欣喜若狂。他為高更佈置好房間,房間裡面掛著那組象太陽一樣的金色向日葵的畫。但是高更的生活是抽象而富有邏輯,秩序感的。他的混亂,以及他的理念使他們經常爭吵。他不容許高更批評米勒,而他對德加的攻擊,讓高更憤怒而離開。他的哀求,被對方認為是多愁善感的傾訴,終於在失去友誼,孤獨感又回來的時候,在鏡子前他痛苦,扭曲,悲傷,恐懼,他割掉一隻耳朵自殘。

他認為自己對別人,對自己都是威脅,1889年,他主動要求住進精神病醫院,在關閉的空間裡面,他遲鈍,恐懼。只有繪畫,才是他的靈魂,但是在繪畫中傾注的過度情感,讓他永遠不能平靜。

他回到社會中,居住在遠離城市的鄉村,他認識了加歇醫生,一個了解並且稱讚他的勇敢,熱情藝術家氣質的人。他自我感覺穩健,象大難將至的礦工一樣拼命工作。他終於有了好消息,一個布魯塞爾的女畫家用400法郎買了他的畫,這是他一生第一次成功出售的畫。他快要成名了,因為在一些藝術沙龍里開始偶爾有人議論他。但是他又一次發作,感覺徹底絕望,看不見出路,他精神狂亂,他畫完麥田上的烏鴉,狂奔到田野的枯樹下,掏出左輪手槍自殺。

他在病床上,對一直資助他的最親愛的弟弟,說他內心很平靜,說他沉了,沉了,說提奧,我想回家。他永遠閉上眼睛的時候,37歲。

對渴望生活,並且忠於內心的人來說,死亡不是一件悲傷的事情,因為他們就像太陽,雖然熾熱得灼傷別人,毀滅自己,但是只有悲劇的人生,才是偉大的人生,只有具有悲劇性的藝術家,才是真正的藝術家。

不是所有的人,都會因為內心的力量,而像太陽一樣活著,而和自己勇敢的搏鬥。我們都渴望生活,但是卻沒有和生活搏鬥的勇敢,所以我們想到凡高,就會想到那金色麥田上閃耀的象太陽一樣的光芒。

他像太陽一樣,他的愛,他的天才,他創造的偉大的美,永遠存在,並且豐富著我們的世界.

舉報