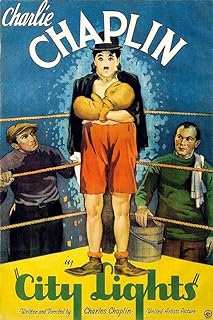

電影訊息

城市之光 City Lights

編劇: 查理士卓別林

演員: 查理士卓別林 Virginia Cherrill Florence Lee Harry Myers Al Ernest Garcia

城市之光/CityLights:AComedyRomanceinPantomime/LichterderGroßstadt

導演: 查理士卓別林編劇: 查理士卓別林

演員: 查理士卓別林 Virginia Cherrill Florence Lee Harry Myers Al Ernest Garcia

電影評論更多影評

2008-01-09 19:41:30

幽幽光輝 解我痛楚

卓別林的抒情悲喜劇,叫我們笑,也叫我們哭。在流浪漢夏爾洛的故事裡,抒情之外最好笑的要數《淘金記》、《摩登時代》,好笑之外尤其感人的是《尋子遇仙記》、《舞台生涯》,再有就是這部《城市之光》了。

夏爾洛是一個笨拙的倒霉蛋。他頻頻跌倒。他工作時被飛蟲干擾。他永遠被人從隊伍里擠開。他跳舞時褲子掉下來。他被警察推推搡搡。他三番五次莫名其妙進監獄。他的處境永遠像是《馬戲團》裡的走鋼絲的場面,滑稽,窘迫,危險。

因此他也是一個混亂製造者。他頻頻絆倒別人。他弄壞東西。他攪亂跳舞會和典禮。他發了瘋破壞工廠的流水線。他不喜歡警察,警察也不喜歡他。

然而他更是一個靈巧的幸運兒。他讓小麵包翩翩起舞。他用芭蕾一般的動作躲避警察的追捕、惡漢的欺負(受他影響的不止一個周星馳,成龍也有的吧)。他身處危險而不自知--這危險正如《淘金記》開頭他背後的那頭黑熊--卻屢屢有如神助,化險為夷。他跌倒在地上,卻永遠不會跌落腳手架,跌進下水道。子彈從他的耳旁飛過。

無論怎樣,夏爾洛都是一位「紳士流浪漢」!他卑微弱小,卻試圖得到尊嚴,也正是這樣,觀眾覺得他更好笑。手杖、帽子、領帶就是他尊嚴的象徵。他總忘不了向女士脫帽行禮。他要是在人眼前摔個大跟頭,一定扶一扶帽子、理一理領帶,邁著驕傲的鴨子步走開。他聳聳肩膀,對苦難生活與不平境遇不屑一顧。他為了愛情自我犧牲。他充英雄,代可憐的流浪女認盜竊罪。

就這樣的一位夏爾洛,跌跌撞撞但神氣盎然地走進了《城市之光》的故事。他一見失明的賣花女便心生憐愛,買了一朵小白花,賣花女摸索著把花別在他的衣襟上。近旁汽車開門關門聲音,讓賣花女以為流浪漢是從汽車上走下的富人。

在這以後的故事裡,流浪漢就扮演起樂善好施的有錢人的角色。而那朵樸素的小白花,不管夏爾洛是醉是醒,在他的衣襟上掉下,再戴上,掉下,再戴上……

為代賣花女付房租、治眼疾,夏爾洛先做清道夫,再上拳擊台。對手的鐵拳之下,他機靈地躲閃,利用小聰明進行反擊,眼看就要贏得勝利,可依然被擊中而倒下――本來他就應該倒下的。

卓別林的喜劇具有嚴肅性,一方面在於其悲天憫人的情感,一方面在於其社會批判意義。到《城市之光》開拍之時,卓別林意識到,不能再一味迎合婦女的願望單講愛情故事。

影片的另一條線索在夏爾洛與富翁之間的際遇。夏爾洛救起了被妻子拋棄、酒後尋死的富翁。「到了明天鳥兒又會歌唱的。」夏爾洛從水裡爬上來,說道。富翁感激涕零,給流浪漢穿上盛裝,帶他去參加跳舞會。可一到明日酒醒,卻不知流浪漢是何人。又一次喝醉了,遇見他的流浪漢朋友,稱兄道弟,熱烈擁抱,彷彿酒精喚醒了他的另一套記憶。清醒時,富翁又翻臉不認人,拒他千里之外。再一次酒醉之下,富翁送給夏爾洛一筆錢,夏爾洛送給賣花女治眼睛……夏爾洛進了監獄。

富翁之對待流浪漢的反反覆覆,如果不作為對資產階級的諷刺,至少也可以理解為命運的荒謬。夜晚的跳舞會上,面無表情追求歡娛的人們,踏著機械的舞步――瘋狂的場面配上急促的音樂,更是將這個故事發生的地方,「城市」,它的形式上的混亂和實質上的冷漠,刻畫了一個清楚。

監獄門口,夏爾洛將菸頭高高扔過肩膀,又一腳踢開,表達他的無所謂。

賣花女復明後,開了一家花店,夏爾洛也從監獄裡放了出來。他丟失了代表神氣和尊嚴的手杖,衣衫更加破爛,被街頭小廝捉弄。他撿起一朵似曾相識的小白花,一抬頭看見了賣花女。賣花女見眼前的流浪漢可憐,送去一枚硬幣,夏爾洛推就之間,賣花女認出了他,夏爾洛手上的花一片一片凋謝了……

重逢的熱烈感情從心裡湧起,苦心虛構的尊嚴卻徹底崩潰。夏爾洛咬著手指,迷離眼神中交織著欣慰與羞愧、甜蜜與憂傷……。影片就這樣結束了。

在機械、冷酷的城市裡,他讓她重見光明。她也是他的城市裡的光,給予他搏鬥的勇氣,生活的希望。

這是卓別林最後一部無聲電影,除了他本人為其創作的配樂,沒有對白。淡幽的黑白畫面,沒有精美的構圖和照明效果,清晰度也不如現今的電影。全片散發出樸素的古典氣息,和屬於默劇的「靜默的至高無上的美」。在夜晚一人的時候,看夏爾洛碰壁、落水、鬧場、脫險、談情,該比看《四百擊》更快樂的吧!

在他身上看到了我們有過的天真,笨拙,狼狽。命運面前,誰也都是小丑。他劃著名一根火柴,便講出一個童話故事,發出溫暖光芒。

「……我像那銀河星星,讓你默默愛過,更有那幽幽光輝,為你解痛楚……」

――紀念卓別林逝世三十週年

評論