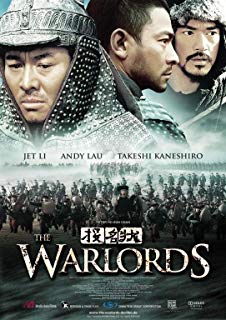

電影訊息

電影評論更多影評

2008-01-02 05:13:51

從兩部影片看觀眾的情感取向

元旦假期看了三部電影,其中兩部是國產大片。一是陳可辛的《投名狀》,一是馮小剛的《集結號》。兩部影片的畫面和音響都給了我同樣強烈的刺激,遍野的死屍,觸目驚心的殘肢斷臂,震耳欲聾的吼叫,似乎永遠也殺不完的敵人。兩部影片在觀眾中引起的反響也相同:說好的,擊節高呼;說不好的,貶至極處。只是,中間派不多。不同的是,對《集結號》的叫好聲遠遠高於《投名狀》。

我對這個現象產生了濃厚的興趣。從人物創作來看,《投名狀》塑造了幾個性格鮮明的主角,而《集結號》只有穀子地一人形象突出,其餘人物走出電影院幾乎想不起是什麼模樣。從故事情節來看,《投名狀》故事的發展起伏跌宕,鋪排得當,裡面描寫的許多細節,無論觀眾是褒是貶,都讓人回味再三,難以忘懷。而《集結號》只有一個故事的框,情節相對而言要簡單得多,細節刻畫也顯得有些粗糙。

那麼,是什麼讓觀眾對《集結號》的喜愛超出《投名狀》呢?我用了整半天的時間搜索網上影評,尋找大家喜歡和不喜歡的理由,分析起來大概有三方面原因。

首先,「文藝是一種具有階級性的意識形態」的革命文藝理論深深影響了建國後的幾代人。文藝的學術性品質政治化引導了國人對文藝作品的欣賞方向。兩部電影中有一個幾乎一模一樣的細節:殺害已經放下武器投降的俘虜。但它們所產生的效果卻截然不同。龐青雲屠殺四千太平軍,電影院內一片唏噓聲;穀子地槍殺國民黨軍官,我竟聽到了叫好聲。這絕不僅僅是因為四千和一個的數量差別。如果穀子地帶領全連打死所有投降的敵兵,我估計電影院裡更會群情激昂,叫好聲更大。就影片本身的畫面和對角色言行的處理來看,殺俘事件發生後,龐青雲給人的感覺是個冷血劊子手,而穀子地雖然受了點處分,卻讓人同情。兩個場景中的敵對雙方都是中國人,這就不存在民族恨的問題。那麼,只有階級仇了。太平軍是農民起義英雄,而國民黨是反動派。《集結號》中,執行槍殺投降軍官的焦排長,在戰友反對他殺人時,怒吼道:「我們指導員都被炸成兩截了!」他的雙眼噴射怒火,一槍結果了哆哆嗦嗦站在他面前的敵軍官,沒有絲毫的遲疑。這個過程是:我方指導員拿著炸藥包去炸敵方,敵方狙擊手一槍打在了他的手臂上,炸藥包爆炸,指導員犧牲。如果他不犧牲,被炸死的將是敵人。這裡的愛憎是極其鮮明的,立場是極其堅定的。再看《投名狀》,圍城的山子營在城外呆了九個月,凍死餓死無數,而他們的手裡只有祈求來的十天口糧,如果留下俘虜,意味著他們還將面臨餓死甚至全軍覆沒的威脅。作為將領的龐青雲殺俘虜的理由是不是比穀子地更充分?而且,龐青雲沒有任何退路,而穀子地的後面是大部隊。但是,殺了俘虜,他們一個魔鬼,一個是英雄。這就是角色塑造產生的效果。而對同樣事件的不同塑造效果,基礎就是觀眾意識形態領域裡的價值取向。這個取向,決定了他們的道德觀。

第二、一直以來培養出的對人性的簡單劃一的認識。世上只有好人與壞人兩種人,好人,永遠都是好人,他不可以做壞事也不能做壞事;壞人,永遠都是壞人,他做不了好事也不可能做好事。也許現在有點知識文化的人都恥於承認這一點,都認為自己對人性已經有了足夠了認識。其實不然。在我們的思維深處,多年的教育播下的種子已經長成三天大樹,要連根拔出,絕非易事。一些觀眾不喜歡《投名狀》的原因就是因為裡面沒有一個好人,不知道導演究竟要表現什麼。龐青雲雖然英勇善戰,智勇雙全,但他殘忍狡詐,利慾薰心,濫殺無辜;趙二虎善良忠誠,是個大丈夫,但他愚昧憨傻,致死都不明白誰害了他;楚午陽單純耿直,忠心不二,但他是非不分,助紂為虐。這很讓人說不清究竟誰是好人誰是壞人。雖然,他們都是真人,表現的是真實的人性。所謂人性,是人的自然屬性和社會屬性的統一,它不是抽象的,而是現時的,具體的。龐青雲在保存自己的力量時,表現的是人性自私與狠毒的一面;在攻下南京城後,他向慈禧請求減免江蘇百姓三年的賦稅時,表現的是他為民著想的善良一面。然而,絕大多數觀眾都將這種行為定位為「沽名釣譽」。試想,若是每一個當官的都能這樣「沽名釣譽」,百姓何其幸哉?他對趙二虎無情,但對蓮生和午陽有義。面對金粉之城、兩江總督之職,他卻對一個鄉下女人不離不棄;面對揮刀砍來的午陽,他始終下不了殺手,這如何不是情義?只是,這樣的情義已經被觀眾忽略不計了,因為他是一個壞人,壞人不可能會有好念頭。穀子地在大建設大生產的年代獨自一人挖掘煤山,非要挖出他那個連裡的兄弟們。且不說這種視當地政府為無物的行為在當時那個年代有多少可行性,只問在戰爭中死亡或者失蹤的戰士,何止千萬?如果每個倖存者都來這樣表達戰友情誼,新的國家還如何建設?生活還如何繼續?然而,這樣一個近似於童話的情節,卻贏得了無數的熱淚。因為穀子地是好人,他的每一個行為都代表了正義。在此,我們有必要重溫一下馬克思的名言:人的本質是一切社會關係的總和。人性,不是天生的,也不是永恆不變的。

第三、對善惡報應的可見性期待。不喜歡《投名狀》的觀眾還有一個原因是感覺在《投名狀》中看不到揚善抑惡的精神。善良的趙二虎死於非命,太平軍領袖用自殺來換取全體士兵的活命,卻把他們送到了屠刀下。雖然最後龐青雲也死了,但似乎仍然不能讓人解氣,因為沒看到一個好人有好結果。而《集結號》則不同,穀子地終於找到了能證明他身份的上級組織,四十七個戰士的屍骨也終於見了天日,他們終於不再是失蹤人員,而是革命烈士了。最後在烈士墓碑前的頒獎典禮,隆重而神聖,讓人感到無比的欣慰。好人終有好報,我們一直都喜歡看這樣的結局。哪怕生活已經一再給予我們深刻的教育,我們依然喜歡在電影裡看到這樣的結局。然而我們卻忘了,善惡報應論是宗教的產物,幾乎所有的宗教,在談到報應的時候,說的都不是現在。基督教說的是人死後的地獄和天堂,佛教說的是來生的輪迴與轉世。報應,也不簡單地存在於肉身的禍與福,它是有精神向度的。看完《投名狀》,大家都看清楚了龐青雲的狡詐與狠毒,這個角色受到了鞭撻;大家也都感覺孤身救蘇州的趙二虎值得稱讚,這個角色得到了肯定。至此,這些角色的藝術塑造就應該是獲得了成功。因為它教育人們懂得了什麼是善什麼是惡。換一個角度來說,即使《集結號》裡的四十七位英雄不挖出來,即使到影片的最後他們和無數在戰爭中為國捐軀的戰士一樣,依然是失蹤人員而不是革命烈士,他們拼死禦敵的精神也已經深深刻入觀眾的心裡,這對他們的形象絲毫也不會有任何損害。我們對「報」過於短視,總是忽略了精神的價值。

兩部影片還有一個共同的現象:《集結號》里沒有集結號,《投名狀》里沒有投名狀。這真是08年賀歲片的一大特色。前者是影片的深意所在,後者是影片審查機構的作為。沒有投名狀讓我們對這個片名費盡思量,沒有集結號讓我們對人生也開始了思量。我們等待的集結號,它是否存在呢?

評論