電影訊息

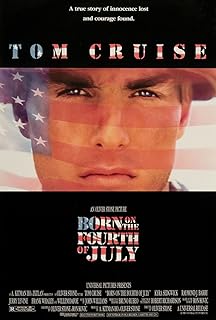

七月四日誕生--Born on the Fourth of July

編劇: 奧立佛史東 Ron Kovic

演員: 湯姆克魯斯 Raymond J. Barry Caroline Kava

生于七月四日/七月四日诞生/生逢月日

導演: 奧立佛史東編劇: 奧立佛史東 Ron Kovic

演員: 湯姆克魯斯 Raymond J. Barry Caroline Kava

電影評論更多影評

2007-12-17 01:40:37

電影《生於7月4日》影評

《生於7月4日》是紐約著名導演奧利弗.斯通所導演的越戰三部曲中的一部。越戰三部曲,顧名思義一定是和越戰有關的片子。1967年,斯通應徵入伍,在越戰中獲得了榮譽和洗禮,因此,這部《生於7月4日》可是說是飽含了他的滿腔的感情和思想,再加上越戰中的真實經歷,所創作出來的強烈的反越戰影片。

主人公羅尼是個健康活潑的孩子,從小就羨慕軍人榮譽的他長大後終於完成了心願,但當他帶傷回國後,他發現,其實那些榮譽只不過是表面的現象,而殘酷的真實和越戰所留下的後遺症將伴隨他的下半生。這種真實是常人所無法忍受的。不過,也正是這種赤裸裸的現實,才提醒了人們,敲響了越戰的反思的警鐘。

文章主線是以三次大規模的示威遊行所貫穿的。三次遊行,主人公的身份,形象,心情都是不一樣的。幼年的小羅尼坐在父親的身上,看到了大家熱烈歡迎二戰中回國的老兵,滿心的激動,看著他們身上的榮譽勳章,羅尼有了奮鬥的目標,然而,喧鬧的人聲和大隊的人群並沒有讓羅尼看到老兵們的傷殘和顫抖的雙手,這也正是作者留下的伏筆,當全部片子看完後,你就會知道,那是老兵在聽到鞭炮聲後的條件反射,飽經槍林彈雨的他們在身體上的傷確實很深,但心靈上的傷痕更是無法痊癒,只可惜小羅尼並未想到這一點,這也就預示著他的夢想必將重蹈這些老兵的覆轍。

時光如水,生命如歌,轉眼間,越戰結束了,羅尼此時已經是一位下身癱瘓,靠輪椅度日如年的退役軍人,回國後,他失望了,在遊行中,他並沒有得到人民的歡呼與讚許,得到歐德只是反對和咒罵,他傷心了,他以為在越戰中的傷痕,至少是心靈上的,在回國後會得到彌補,但是他錯了,他被自己的信仰弄的身心俱損,不但要面對自己在越南槍殺數十婦孺和誤殺自己同伴的心靈上的巨大陰影,同時也需要面對國內人的反越戰鬥爭的批判和責罵,他仍是一個天真的男孩,但這一次,他看到了真實,看到了勳章下的鮮血。越戰的殘酷婉轉的表達了出來,說服意義更加深刻。

漸漸清醒的羅尼不再天真,頹廢不堪的他憎恨社會,憎恨所有人,最終被放逐到了墨西哥了此殘生,可他並未放棄。在那裡,他遇到了同自己相同遭遇的人,同時昔日初戀情人的出現也給了他很大的影響,新的信仰逐漸滋生,生命的希望之光再度燃起,羅尼漸漸的可以以理性的思維去思考人生,也就是這最後一次的遊行,造就了一個強有力的反越戰鬥士的誕生。當這個社會和人民再一次的接受他餓時候,羅尼精神飽滿,胸有成竹,母親的夢想實現了,羅尼終於可以登上講台發表演講了,不過是以另一種方式而已。

湯姆.克魯斯將主人公羅尼這個人表演的很不錯,無論是從細節之上還是從心理上都心領神會,就和當他回家看到自己從前強壯身體照片時的情景,僅僅一個背影和通過相框玻璃反射的昏暗表情,就可以充分體會到羅尼當時的憂鬱和傷感。他的每個動作緩慢而有節奏,再如羅尼在家咒罵社會,咒罵自己母親的場景,更能讓人體會到他精神達到極度崩潰時的程度,越戰的負面影響也更加的清晰明了,因此湯姆.克魯斯的突出演技也是這部片子得到我欣賞的一個關鍵。

整部影片並未對越戰戰場情景刻畫許多,短短十五分鐘的鏡頭足以交代事情的原由,作者並不想以戰場上的殘酷來打動人心,這是導演的匠心獨運,因此,整部片子的風格並沒有戰場上的血腥,也少有灰暗的天空,但那美國鮮艷的紅白藍三色國旗足以將主人公籠罩在政治的烏雲下,心靈上的創傷,通過湯姆.克魯斯的精湛演技,使觀眾們從心底里感到憤懣與同情。影片也少有大量配樂,但幾組遊行是相同的配樂在不同的時期都給了觀眾不同的感受,讓片子的本質逐漸明朗。

看完這部片子後,我深刻的認識到戰爭的殘酷以及它影響之惡劣,之長久。這部越戰的反思片在現在這個表面和平,但危機四伏,一觸即發的世界是有很大的警示作用的。同時,給我留下深刻印象的還有電影中的一個詞——信仰。一個人應當擁有信仰,但像主人公那樣的堅持自己的信仰,到最後又有什麼好的下場呢?但沒有信仰的人同時又毫無成功可言。也許,當初主人公不去聽從父母的教導,不去接受父母賦予他的目標和方向,他會生活的更好,但是,越戰依然發生,歷史不會改變。

整部影片不但給人以心靈上的強烈衝擊,同時也讓觀眾從各方面產生了不同的思考,因此,我覺得這才是這部影片不可多得的地方,也是在眾多戰爭題材的反越戰影片中脫穎而出的原因。

2007年 東北師範大學人文學院

評論