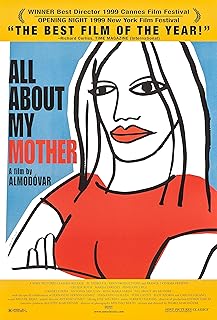

关于我母亲的一切/论尽我阿妈/我的母亲

導演: 佩卓阿莫多瓦編劇: 佩卓阿莫多瓦

演員: 西西莉亞蘿絲 瑪麗莎‧帕雷德斯 坎德拉潘娜 Antonia San Juan 潘妮洛普克魯茲

2007-12-13 09:22:48

從四組矛盾看《關於我母親的一切》

************這篇影評可能有雷************

0、寫在前面,由片名想到的

本文試圖以黑格爾式的邏輯:正反合的矛盾理論解析此片。但在此之前先就片名稍作闡述。

《關於我母親的一切》,奇怪的名字。這母親二字,是對已死亡的埃斯特本而言,還是對羅莎修女的孩子而言?抑或是,二者皆非?突然想到新批評的含混理論,可能可以賦予它最佳解釋:也許二者皆是,並且不限於此。母親,可能還是一種泛指,一個身份。於是這個含混產生了深遠的力量。

母親的姿態總是最容易讓人聯想到一個民族的苦難與堅忍。當我看完這部色調鮮麗,卻充滿了眼淚與死亡的影片,我的確想起了我自己的民族,和我生活中的母親們。

一、戲與人生

阿莫多瓦是一個喜用鮮艷色彩的導演。我的感受是,那些明亮的色綵帶來近乎壓迫的切近感,使劇中的故事有如發生在我們身邊的活潑潑的現實。加上影片十分緊湊的敘事節奏,使得觀眾沒有時間和故事拉開距離,只能眼看著問題與悲劇紛至沓來,而和當事人一般措手不及。這樣的處理讓觀者很容易與劇中角色達到共情,並與自己的生活產生共鳴。

然而,在拉近影片與觀眾的距離的同時,導演也在反方向上使力,即把影片拉回虛構領域。最主要的一個方法是鏡頭的運用。比如當埃斯特本寫字時,鏡頭是非常奇異的他所寫的筆記本的角度;埃斯特本被車撞倒後,鏡頭又處於一個不可能的角度:瀕死的埃斯特本的角度。這些彷彿都在提醒觀者:這是一部電影,我們用來看它的眼睛是特殊的。

在這一來一回中,作品與我們的距離陷入撲朔迷離的反覆中。戲與人生一會重疊,一會交錯,頗有虛實難辨之感。不知道這和課上所講的後現代主義文學顛覆現實與虛幻的手段是否類似。

影片內部也在討論這戲與人生的關係。在兒子埃斯特本死前,母親與他一起看了三部戲:①電影《彗星美人》,②課程上播放的關於器官移植的片子,③劇院中觀看的《慾望號街車》。其中①和②暗示了後面的劇情,而③則成為貫穿故事的一條重要線索。阿莫多瓦給它們的鏡頭時間足以打亂整個故事敘述的節奏,從而讓人不得不對這些戲中戲引起重視,並產生一種人生如戲的荒誕感。

《慾望號街車》這部話劇在影片中的作用非同小可,一方面它貫穿了故事的幾個重要結點:女主角與羅拉的相識,兒子埃斯特本的死亡,與知名演員嫣迷的結緣;另一方面,它暗示了劇情和基調:演過這部劇的女演員:嫣迷、尼娜、女主角瑪努埃拉,統統難逃與劇中人類似的悲劇命運。在劇院外,嫣迷美麗的大幅劇照高高掛著,但影片後來走近了這個風光的女演員的內心,發現她是如此寂寞和悲傷,就好像她飾演的角色布蘭奇,把那句「我總是喜歡依賴陌生人的仁慈」掛在嘴上。《慾望號街車》的海報常常在鏡頭裡出現,它變成瑪努埃拉悲傷的隱喻:她因飾演斯提拉與羅拉相識,又同斯提拉一樣帶著孩子離開這個男人,最後他的孩子又間接因為這部劇而死。難怪在嫣迷逼問她是否別有用心時她幾近崩潰。《慾望號街車》對她來說可算是一切苦難的焦點。

戲如人生,人生如戲。這部影片的裡裡外外,無不在如此訴說。

二、文明與野蠻

看完這部影片以後,我花了極大的力氣去尋找它的原聲專輯,其實只為了一首歌,當瑪努埃拉乘著計程車進入巴塞隆納郊區時,出現的片中那首唯一的人聲歌曲,這首歌實在有一種感人肺腑的力量。後來我查到它叫<Tajabone>,Tajabone在西班牙語中意為「破浪」。

從瑪努埃拉坐上旅遊大巴,到她遇到遭暴力對待的阿悅,這首歌奏響的這幾分鐘,無疑是本片的一個亮點所在。從馬德里到巴塞隆納,對瑪努埃拉來說,跨越的遠不僅僅是空間,還有十七年的時間。「十七年前我走過這條路,當時……方向相反,從巴塞隆納去馬德里。當時我也在逃避,但並不顧單,懷著埃斯特本,在逃避他的父親」。這段內心獨白以後,音樂徐徐推進,鏡頭中象徵時空的隧道快速滑過,出現了巴塞隆納的俯瞰鏡頭,美麗的都會夜景。然而,隨著計程車駛到郊區,出現了一系列令人瞠目結舌的乖張畫面,赤裸裸的性交易場面,配上背景沙啞的男聲和感傷的音樂,大大渲染了影片的悲劇性氣息。當汽車排成游龍,在赤身裸體的妓女和「鳳姐」身邊駛過,文明與野蠻在這裡尖銳地碰撞和融合,所產生的強烈違和感使這一畫面久久留在觀者腦海。

當阿悅為解兩個主演因私人原因不能登台之圍挺身而出時,詳細介紹了「他」身上一切技術文明的產物:鼻、下巴、皮膚、胸部等等等等,而這一切都是為人類原始的慾望服務。看上去人類繞了一個無聊的大圈。

在這部影片裡,現代社會的一切熱點問題都被涉及:同性戀、愛滋病、雙性人、吸毒。看起來,同許多欠發達地區一樣,現代文明並沒有給這個國家帶來富裕和安穩,卻帶來了危機和痛苦。人類好像從未能從原始的慾望中解脫出來,所謂的文明只是將它扭曲後推向某種極端,而以不可收拾的方式變本加厲地呈現而已。而能夠拯救人類的,似乎也只是些原始的東西,比如母性,比如愛。

三、男人與女人

男人在這部影片中佔據的份量不多,稍有刻畫的角色似乎只有三個:瑪努埃拉的兒子埃斯特本、羅莎的父親患有老年痴呆的老人、勉強可再算上男演員馬里奧。某種意義上講,這幾個男性在片中主要呈現了脆弱的一面,如死亡、失意、尋求幫助。

阿爾莫多瓦爾說:「《關於我母親的一切》表現的是女人承受痛苦的能力。一個女人,不必一定要是職業演員,也能很好地去撒謊、去表演、去做戲。男人和女人有著一樣的寂寞、痛苦,但女人對此的反應要戲劇化得多,也驚心動魄得多。從這一意義上講,男人看上去確實要比女人少了一些什麼。」

的確,在影片中,女人們在苦難面前表現出了無限的力量。嫣迷的執著,羅莎的純真,阿悅的樂觀,以及瑪努埃拉的愛與包容,這些品格以驚人的堅忍承擔了一幕又一幕的悲劇。

然而就我的理解,影片並不如很多人理解地那樣一味對女性稱頌,至少並不是在類似道德地層面給予女性褒揚,而旨在更深的部份,這一點從阿莫多瓦的上面一段話中就可以看得出來。瑪努埃拉在片中也說過:「女人味了避免孤單可以忍受一切」。雖然羅莎立即說:「容忍是一種美德」,但瑪努埃拉給了她非常不屑的回應。我覺得導演並無意歌頌女性,與其說是歌頌,倒不如說是驚異。

影片既然是表達女性對苦難的承受力,它其實就是在說女性兩種神奇的本能:樂觀,以及容忍。這可能可以歸結為女性的母性本能和群居本能,原始而令人驚嘆的力量。比如片中的四個女人可以迅速地湊作一堆侃侃而談,自然地彼此關心和安慰,這對於女性而言確實並非難事。男人與女人一樣愛,但是唯有女人可以較輕易地把這份愛轉化成寬恕,轉化成溫柔。男人也與女人一樣承受,一樣盡力堅強,但女人有一種天生的樂觀的力量。在嫣迷去找瑪努埃拉道歉那場戲裡,四個女人偶爾齊聚一堂。她們有些彼此並不熟識,她們各自承受著巨大的悲傷,但她們促膝而坐,放聲大笑,似乎有一種神秘的力量產生了。從她們由衷地笑聲中,我們看到一種屬於女人的偉大力量,可以治癒傷痛,化解悲哀。也許只是為了避免孤單,而沒有什麼更神聖的理由,但女性的這種本能的確賦予苦難的人世一條出路。

除了男人與女人,本片其實還涉及了第三類人,「鳳姐」,意指僅從外形上進行了變性的雙性人(與真正的人妖並不相同)。阿悅是一個「鳳姐」,但「他」身上呈現的種種特徵以及「他」與其他女性之間的關係讓「他」非常接近一個真正的女人。在得知嫣迷和妮娜差點同歸於盡時,「他」傷心落淚,發現馬里奧仍然想要跟「他」討論性的話題,「他」的反應是嘆了一口氣,表示不屑、不可理喻,也表示對男人的這種不可理喻的某種理解。這個反應鮮明地勾勒出男人和女人的差別,男人是慾望的動物,女人是情感的動物。由這一細節可見,阿悅這個角色已經完全可算是女性。相比之下,處於本片一個關鍵位置的羅拉則複雜得多。

瑪努埃拉稱「他」為「狼心狗肺的人」,而始終不願意向兒子透露關於他的消息。當她因兒子的真誠願望動搖的時候,兒子走了,為了達成兒子的遺願瑪努埃拉再去尋找羅拉。通過阿悅和羅莎,羅拉的形象漸漸浮出水面。瑪努埃拉對「他」的評價是「既要裝義乳,又要做大男人」。「他」是許多悲劇的始作俑者:傷害妻子,洗劫朋友,引誘修女並使她染上愛滋。在羅莎的葬禮上這個傳說中的人物終於出現,除下墨鏡後是一張美麗而虛假的臉,一張男女難辨的臉。羅拉這個形象可能是全劇最複雜的存在,他對故事而言意義重大,人物本身卻模糊不清。他的轉變,他的不義,似乎都沒有更多的解釋。也許,他的存在就是為了被寬恕。

四、傷害與寬恕

我們總是說「我最愛的人傷我最深」,傷害常常肇始於愛。如果不是因為瑪努埃拉和羅莎對羅拉的愛,她們不會受到他的傷害;如果不是因為嫣迷對妮娜的縱容和迷戀,她不會為她如此痛苦;如果羅莎並不愛她痴呆的父親和事故的母親,她不會感覺如此孤獨;如果埃斯特本不因對嫣迷的迷戀在雨夜追逐,他也不會遭遇車禍身亡。命運雖然冷酷無情,卻有自己的邏輯和理由。

這是一個古老的話題,雖然傷害總是起於愛,但世界上唯一能夠停止傷害的,就是愛,就是寬恕。

在影片的前半段,當瑪努埃拉從暴徒手中解救出阿悅後,阿悅扶著被打暈的客人給他指方向。開始這個細節讓我有那麼一些費解,但隨著影片的層層展開這個細節成為一個自然貼合的鋪墊。寬恕,是阿悅這個「鳳姐」的職業道德,也是「他」作為女性的本能。

影片從在一開始就提出了這個問題,瑪努埃拉所從事的職業與內臟捐獻有關,這是一個富有意味的設定。當兒子被車禍奪走的時候,瑪努埃拉麵對無情的命運選擇的是寬恕:捐出兒子的心臟,以愛回應傷痛。

另一個重要的寬恕是對嫣迷,這個間接造成埃斯特本死亡的女星。在遭遇了嫣迷的質問後,她不僅原諒了她對埃斯特本的漠視,也原諒了她對她人格上的質疑。雖然她曾經用眼淚抗議,但當看到在門口守著等待道歉的嫣迷的時候,她很快便自然地接待了她,並以笑容表達寬恕。

最後也是最重要的寬恕是對羅拉,這個身負多條罪行的浪子。瑪努埃拉是恨「他」的,當羅莎說出孩子的父親是羅拉時,她表現出巨大的憤怒與同情。然後,直到羅莎死去,羅拉現身。這一幕也是本片的一個亮點所在。羅莎死前那幕的最後一個鏡頭,是海景與呈十字形的窗框,然後接下一個鏡頭,墓地白色十字架。這一個神聖的開場一開始就帶有寬恕的氣息。剛遇到羅拉時,瑪努埃拉報以哭泣和惡語,但當羅拉說「過來」的時候,她順從地走近「他」。當她完成這趟巴塞隆納之行的最初任務——找到羅拉,告訴「他」他們有個兒子並通知他的死訊,她對羅拉說的是「對不起」。我認為並不需要等到瑪努埃拉帶小埃斯特本與羅拉見面,並交給他他們的兒子死去的埃斯特本的照片,才表示瑪努埃拉寬恕了羅拉。在葬禮這一幕,聖潔的悲傷里,她已經給予「他」寬恕。所以她告訴「他」兒子的事情,所以她對「他」說「對不起」。

在瑪努埃拉身上,我們看見女性所擁有的一個偉大的東西,那就是眼淚。在冷酷的命運面前,在巨大的傷害面前,女人只是哭泣,並不報以仇恨。瑪努埃拉總是在加害者面前流眼淚,這是無聲的控訴。都說女人的眼淚是脆弱的象徵,但在眼淚背後,是女人的寬恕。而寬恕,是最強大的勇敢。她們寬恕傷害,寬恕加害者,也寬恕命運。由此為這苦難人世帶來片刻安寧。她們有溫柔對待所愛的本能,這使得她們能夠忍受委屈。比如當不久於人世的羅莎遇到完全視她為陌生人的父親時,她忍著眼淚自如應答,直到老人走遠了才默念一句:「再見,爸爸」。叫做沙皮的狗老遠就能認出家裡的小主人,但是一個父親卻認不出自己的女兒,這是何其殘忍的命運。但羅莎的泰然深深打動了我們,一句再見,雖然就是死別,但也沒有任何怨與恨,只有無盡的不捨,無盡的愛。

當我們可以寬恕傷害,我們給予世界的就只是愛。在本文的開頭我曾說到,這部片子讓我想到了我自己的民族,我身邊的母親們。她們承受著這個時代的苦難,有些已經死去,有些仍然辛勞而堅強地過活。我一直記得記憶中的一個畫面,那是在我的大姑父離開人世,一群穿著喪衣的女人們圍成一圈在疊紙花。母親和大姑母挨著,她們平時的關係並不好,她們的眼中都深深浸染著悲傷刻下的憔悴。但她們在談笑,比平日顯得遲緩的調子,一群女人,說著家常的瑣事,高興了,就毫不顧忌地笑。我看見大姑母笑著撞母親的手臂,像是嗔怪她不該說這麼一件好像的事情。

我一直記得這個畫面,記得黑色的衣服白色的紙花,也記得金色的陽光和笑聲。我覺得我和阿莫多瓦頗有同感,為女性在苦難面前頑強的姿態驚異不已。但我更願意把這力量歸結為愛,愛這悽惶的人世,也愛相互傷害的同類。

人世的愛,在時代與命運面前,常常只是無力而悲傷的一段旋律,一句低吟。就像貫穿在整部電影中的幾小段口琴吹奏,破碎,暗啞,無力回天。但它無疑就是人間唯一的天籟。讓我們生存至今的東西。

舉報