2007-12-08 06:43:44

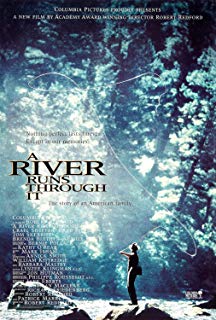

A River Runs Through It:長兄如父。

************這篇影評可能有雷************

在我還未看過這部影片的時候,就曾有人將片頭的那段獨白寫在我的留言本上:

——諾曼,你喜歡寫故事。也許有一天,你會寫我們這個家族的故事,到那個時候,你就會明白曾經發生的許多事情。

毫無疑問,這是一則關於寫作的箴言。就如我常說的那樣:寫作源自某種想要把什麼看個清楚的願望。

當許多事情處於當下發生的那一刻,我們是看不清楚的,這就最有力地說明了「歷史並非僅僅是發生過的事情」。往往要等到多年以後驀然回首,我們的目光穿過歲月的重重帷幔,方才獲得某種冰涼而透徹的了悟。請相信,那其中橫梗著的歲月,並非僅僅是帷幔而已,恰恰相反,那是我們得以從當下永不駐停的重負中抽身出來的原因。

當父親纏綿病榻之際,作為獨生子的我,白天忙於各種不得不去面對的世俗事務,夜晚也在病房的摺疊床上度過……那樣的時間裡,物質重負尚來不及凝聚成痛苦。直到父親離開很久以後,直到生活有了它下一個的主題,我才開始感觸到那一針緩慢的疼痛。緊張注視著輸液管中的水滴墜落或監視儀上的電波起伏時,我寫不下任何的字;而佇立在冰冷的墓碑前——我可以佇立整整一個午後的時間——我卻文思泉湧。

淚水也一樣。

也許有人會說,或許正是這樣私人的遭際使得你總是偏好這樣父子家族題材的電影,就像你甚至把《教父》也理解為這樣的電影一樣。好吧,既然提到了《教父》,那麼我就用其中的一句名言來回答:It's not personal.

的確,那是我的父親,那是我所親歷的事情,但並不等於說那就是「私人的遭際」。道理很簡單,當我稱呼他時,並不是直呼其名,而是稱他為「父親」。而「父親」,可不是「私人的」。

而事情的當下發生和事後的追述,其區別也正在於此。在當時,母親幾乎不同別人打電話或者任何形式的交談,因為那樣的交流總不免要提到父親的狀況,若是那樣,母親就不得不重複那些瑣碎的情況:今天又吐了多少次、發燒到了多少度、吃了什麼藥、採取了什麼措施或者花費了多少錢等等。這樣的表述是困難的,就像將割開的傷口重新用刀劃一遍,別人出於關心但卻無計可施,母親倒因此情況變得更壞。可見,當下的全部,就是如此。但多時之後,當我回頭看那段往事,我首先想到的不是父親的嘔吐物,即便想到輸液管,那透明水滴的下落,也是審美的。我更深刻地記得我在床榻前握著他尚溫熱的手,一言不發地體會著他的呼吸和脈動,一坐良久,直到忽然意識到病房窗外的天空,已漸漸泛白——又是一夜過去了。我清楚地記得,在那樣的時刻,薄薄的晨曦確然給我一種撫慰,因為新的一天來臨了,而父親仍在我的身邊,於是過去一天裡的所有勞累都彷彿物有所值……直到某一天,那床榻上徒剩雪白的床單。

米蘭昆德拉所說的「詩情記憶」並不簡單地就是所謂的「選擇性記憶」,它根本不是一個心理學名詞。「詩情記憶」是我們所能擁有的最真實的歷史,是我們如此這般存在的意義。父親,在全部人類經驗之中,也只有在這種「屬人的」經驗中,絕不會是嘔吐物,而是隔在我們同虛無之間的那座牆,只要他存在,我們就可以安心。

在《A River Runs Through It》(中譯名《大河戀》)中,就有這樣一位父親。作為牧師,他宣稱「宗教與釣魚是一回事」,佈道是在教堂傳播上帝的人間福音,而釣魚,則是在大河之上聆聽上帝的自然律法。他說:釣魚作為一種技巧是可以學習的,但釣魚作為一種藝術是無法學習的,那需要另一種方式。

能說出這樣一句話的,絕不是一個古板迂腐的教士,這在片中有絕好的證明:他教長子諾曼英文寫作,以簡約為美,諾曼寫好交上來,他會說「再減一半份量」……直到最終令他滿意。看起來和其他嚴厲而刻板的父親並無不同。可是,當他覺得滿意之後,卻說出了一句出人意料的話:「現在你可以把它扔掉了。」

顯然,這位父親並沒有把他的法則當作是最高的甚至唯一的範本(是範本,因為作為神父他不足以認為自己能替代上帝的權威,但他卻完全可以如很多教士一樣聲稱自己的領會是最好的範本,毫無疑問,那所謂「最好的範本」有一個別樣的稱呼,叫做「教條 」)。他也是這樣教兩個孩子釣魚的:他拿出一個搖晃的鐘擺,讓兩個孩子按照音樂中四拍的節奏去甩動長長的魚線。(沒有看過這部影片或者沒有釣魚經驗的人或許不知道其意義何在,我曾有幸跟隨後來的「父親」,我的丈人,學習過釣魚,他雖然沒有影片中的父親那樣詩意,但也確實曾教會我如何將魚線拋得更遠。在我看來,站在鄉間河邊的我同影片中站在大河邊的諾曼,並沒有多少的分別,而且當我這樣想的時候,我很高興我又有了一位「父親」。)影片中的父親就以這樣一種既刻板卻也優美的方式,一種寓自由於規則的方式,教會兩個孩子釣魚。

當然,影片中那拋入大河中的魚線要長得多,甩出去的弧線也更為優美。這是整部影片的華彩——每當魚線被甩出去,那美到憂傷的音樂便會響起,而鏡頭隨即也會放慢。於是,你看得清魚線在空中舒展、旋轉、直到落水的全部瞬間。重新看這部影片的時候,每每魚線被順利地甩出去,我的唇角總禁不住流露微笑,而眼眶卻瀅然。

諾曼是長子,長兄如父。他對父親的教誨固然有孩子一般的叛逆心理,但事實上卻幾乎沒有違抗過。但由布拉德皮特飾演的幼子保羅,卻不盡相同。兩個孩子躺在午後逍遙的草地上,腳邊是潺潺的水聲——父親曾說過,那是早於岩石形成的聲音,是來自上帝的聲音。保羅問諾曼:你長大想當什麼?諾曼回答說:牧師,釣魚人。想了想又說:或者拳擊手。反問保羅,保羅卻回答:拳擊手或者釣魚人。諾曼問:沒有牧師嗎?保羅回答說:沒有。於是兩個孩子都笑了。從此以後,無論諾曼成為了什麼,別人都管他叫牧師,諾曼成為「牧師」不是因為職業,而是因為他是父親最好的傳人,在他身上有著父親全部優良的血脈。而保羅,牧師父親曾有一次半開玩笑地說:他把我們家族變成了平原上的蘇格蘭人。

事實上,在學習釣魚的時候,保羅就已經表現出這種不同來了。影片始終是以諾曼為第一人稱視角來敘述的,在那一幕場景中,他站在大河邊的石頭上,手握魚線,左邊是他的父親,標準而優美的四拍法舞動著魚杆,而右邊則是他的弟弟,諾曼詫異地發現,弟弟沒有完全按照父親的教法去做,而是讓魚線在頭頂上方迴旋,呈「8」字形入水。諾曼驚異於這種姿勢的優美,他對自己說:保羅找到了屬於他自己的節奏感。

事實上,在影片中諾曼始終就處於這樣一個位置上——左邊是他的父親,右邊是他的弟弟。長兄如父。

例如他同保羅唯一的一次爭吵,就發生於他們共同反叛了父親的教誨之後。那個夜晚,兩個年輕人偷偷溜出房子(兩人溜出房子的動作都是如此富於意味:小兒子保羅從二樓窗口一躍而下,而長子諾曼雖然也溜出來了,卻是從樓梯上爬下來的),他們同一群年輕的朋友一起,偷了一隻木船,打算去大河上飄流。可是到了河邊,這群年輕人嚇呆了:瀑布奔流而下,實在太危險了。於是,一群人一個個退縮了,只有提出這個倡議的保羅仍舊站在船上毫不放棄。當所有其他人都退縮之後,保羅將目光投向了諾曼,和他一樣姓麥克萊的哥哥。保羅說:看來,只有「麥克萊人」了。在那個瞬間裡,諾曼不是不曾猶豫的,我們都可以看得出來,但令他猶豫的並不僅僅是大河的危險,而是他深知這必是父親所不容許的事。但是,當他望向保羅,保羅正一臉熱切地望著自己,並且他使用了「麥克萊人」這樣一個從父親那裡繼承下來的稱謂,他知道了這個強悍的弟弟是不會退縮的,而雖然漂流大河太過危險為父親所不容,但在這樣的時候拋下弟弟卻一樣是不可以的。諾曼的猶豫並不如他自己所說,是因為「不如弟弟內在強悍」,而是一個肩負責任的人通常比一個孩子要來得審慎。

諾曼還是選擇了同弟弟一起。回家後當然遭到了父親的懲罰,當諾曼低頭說「yes sir」時候,弟弟保羅站出來說:罰我吧,這全都是我的主意。可是諾曼好像並不領情,兄弟倆後來賭氣式地打了一架。

原則的爭鬥只有那麼一次。而無論是在爭鬥中,還是在此後的人生里,他們發現誰都奈何不了誰。此後的許多年裡,諾曼就帶著那樣一種河岸邊的目光注視著他的弟弟,說不清是試圖去欣賞,還是滿心的憂慮。

然而我想,所有的觀眾都明白,他們都是好孩子。這個評價並不僅僅是由觀眾作出,也是影片中父親的判斷。他雖然如此教兩個孩子釣魚,但當兩個孩子用不同的節奏釣來的魚放在一起時,父親笑著評價道:「都很好。」然後,他再從簍子裡拿出自己釣上來的一條鱒魚,緩緩地說:但是今天上帝還是比較偏愛我一點。兩個孩子於是一臉的崇敬。

很快,兩個孩子都長大了,各自有了各自的人生。

諾曼,經過長久離家學習,他最終獲得了芝加哥大學的任教職位,所教授的,正是父親輔導他的文學。而保羅沒有卻沒有離開家,只是在附近報社工作。雖然是不同的選擇,但渴望父親認同的願望卻沒有絲毫的區分。

在飯桌上,父親總是笑呵呵地問保羅:今天有什麼新聞?保羅會說起他引以為榮的採訪經歷。此時,沉默的諾曼投來微笑的注視。很難說這究竟是兄弟的目光還是父親的目光,抑或者兩者交織在一起。

真的,年輕時代我是如此地欣賞保羅,我喜歡布拉德皮特一回頭時臉上流露出的孩子一般純真而燦爛的笑容。我欣賞他在眾人的敵視之中握著異族女子的手,跳一場火辣的熱舞。我欣賞他在巨大岩石上跳躍的動作,欣賞他手起杯空的不羈風範,欣賞他坐言起行、獨力擔當一切的孤高個性……可是,隨著年齡的增長,我越來越開始理解保羅背後諾曼投來的目光,說不清是欣賞,還是憂慮,也說不清是信任,還是迷惑。或許,他的父親在保羅死後的佈道上,說出了他心底一直以來的迷惑。當時,他年邁的父親用一如以往的語調緩緩地說:

在我們生命中,有那樣一些人,無論我們離他們多麼親近,無論我們多關切他們,我們仍舊無能為力。可是後來,我開始明白,無論我們對他們有多麼地不了解,我們至少還是可以愛他們的。

諾曼聽到父親的這段話,臉上神情既欣且悲。

保羅死了,將他的死歸咎於他的個性是無聊的。It's not personal. It's what we called destiny.

我再度回想起父子三人最後一次去大河上釣魚。這次諾曼的左邊已沒有了父親,他年邁的父親已經只能留在屬於他的「高處」,他的身邊只留下他的弟弟。

那天似乎從一開始就不屬於年輕的保羅。早晨的餐桌上,父親一如既往地問保羅有什麼新聞,剛從賭場趕回的保羅竟然一時語塞,而這時諾曼連接埠道:「我有一個。」然後他告訴了父母他被芝加哥大學錄用的消息。父母喜難自禁。在隨後的釣魚過程中,諾曼連連得手,而保羅卻反常地一無所獲。諾曼高興之餘,告訴弟弟說他鍾愛的女子將會接受他的求婚。望著一臉幸福的哥哥,保羅揶揄道:很豐富的一天哪。

他誠然不是不高興的,但在那樣一種神情複雜的目光中,觀眾開始意識到一種陰霾。敏感的諾曼於是道:跟我們一起去芝加哥吧!保羅回頭露出熟悉的笑容,一如所料地拒絕了。

影片的調子在此時一直都壓抑著,諾曼的喜訊和釣魚的成果都不曾改變這格調,似乎所有的觀眾也都在期待著什麼。

最後諾曼來到高處,和父親一同遠遠地注視著保羅。保羅摘下帽子,固定著魚餌,然後提起魚竿往河中央走去。整個螢幕上大河風光如畫,而河上的背影孤單而驕傲。

一個人的保羅漸漸平靜下來了。他專注地望向水面,手臂緩緩揚起,然後,手腕輕抖——在這個異常柔和的姿勢下,長長的魚線隨之翻飛而動,在空間劃出一道近乎完美的曲線,落向遠處。音樂悠揚而起,一個極度舒緩的慢鏡頭。

我們都知道,這便是所謂「最後的牧歌」了。

我是獨生子,我沒有兄弟。在父親走後,我作了一個決定。我希望我的孩子不會有機會,體味到我在薄曦初現的早晨那份孤單而惶然的心境。我希望他們在屋簷下緩緩成長,長幼有序,希望他們不必擁有那種一夜之間的徹悟,希望他們的年輪疏闊卻緻密,希望他們有平凡而富足的心情,不必成為任何一部電影的主角。

我希望他們從他們的外公那裡,而不是從《A River Runs Through It》這樣一部電影中,學會拋出魚線的姿勢。

儘管,那姿勢可能算不得完美。