電影訊息

電影評論更多影評

2007-11-19 07:11:21

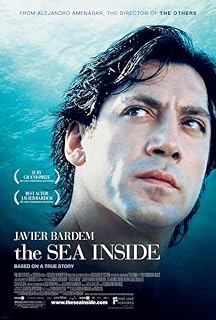

《深海長眠》——我就要飛離,你是我的翅膀

一、 八百萬種死法

多少年來,墳墓比活著的人更能了解死人。在無數個難以成寐的夜晚,壓在沉重的墓石下,埋藏在陰冷潮濕的土地中,傾聽著靈魂交錯的竊竊私語。1961年,海明威用一把長筒獵槍把自己的頭部打碎,喪鐘為他而鳴;茨威格和妻子在二戰中,「出於自願和理智的思考」雙雙服鎮靜劑死於巴西;川端康成是唯一一個目睹三島由紀夫切腹自殺的人,之後他也含煤氣管自殺,未留下任何遺書;梵谷一生窮困潦倒,槍擊腹部自殺未遂,後重傷不治不久於世;舒曼跳萊茵河自殺未遂,精神崩潰,在精神病院裡去世。俄羅斯最偉大的詩人幾乎全是以自殺結束生命:馬雅可夫斯基、茨威塔耶娃、葉賽寧、勃洛克。

加繆說:「真正嚴肅的哲學問題只有一個:自殺」。人一生下來就被拋在這個世界上經歷各種磨礪,有人體味到生如夏花的香甜,有人只看到永劫不復的痛苦。他們認為,上天剝奪了他們選擇生的權力,但無法再奪去他們結束生命的選擇,再活著對誰都無異於是一種折磨。「憂鬱的星期天」(Gloomy Sunday)中,那首魅惑的鋼琴協奏曲陪伴著許多人步入生命的終點,召喚著那些奄奄一息的生靈。而實際上,這只是首動人的樂曲,將死的人聽到的是死亡的呼吸,墜入愛河的人也能聽到戀人的私語。很多人只是需要一個理由,哪怕微不足道,也足以支撐他們完成在很多人看來不可理解的舉動。

在「深海長眠」(The Sea Inside)中,雷蒙·桑佩德羅一生中的26年都在為自己死亡的權力而鬥爭。他四肢癱瘓並萎縮,平日裡都是躺在床上,只有頭可以微微轉動。他不坐輪椅,接受輪椅就像鳥兒接受麵包屑,微不足道,卻失去尊嚴。

雷蒙經常會回想起那一天,改變他命運的那天一直都在記憶的隱秘之處徘徊。他站在沙灘上,沙子鑽進了腳趾縫,大海平靜地酣睡著,充滿了危險。海風吹拂著頭髮,岩石上有他的倒影,他摸了摸脖子,還能看到不遠處沙灘上的女郎,鏡頭從天空低下頭俯瞰著寶石綠色的水面。身體飛在半空中的時候,他才發現退潮了,然後一頭紮進了那個淺淺的水灘折斷了脖子。生與死不過都是一瞬間,大海給他生命,又拿走。

死亡,不過是生命的一部份,最終都會到達。別人問雷蒙為什麼想死時,他總是簡短的回答說,我覺得活著沒有價值。雖然這也許會冒犯其他四肢癱瘓的人,但他並不是想審判誰,他只是在說自己的人生。他一直不解,死是大家都會到達的地方,為什麼他說出來人們會那麼驚恐,好像會傳染一樣。而對死,他從來沒有猶豫過。

早晨,如果有風,並開著窗子,就能聞到大海。偶爾會有幾隻鳥雀在窗台上嬉鬧,其餘的時候景色都一動不動的凝視著他。家人對他的照顧無微不至,但這樣的生活對他毫無意義,他甚至不能觸碰三英尺之外那個美麗的女律師朱麗婭,對於別人可以忽略不計的距離,對他來說卻是一個妄想,一種夢。誰都看得出來他為那個女律師著迷,她的出現讓屋子裡的時間慢了下來,但是愛不是問題的關鍵,而是他拒絕去愛。那個夜晚,他聽見了朱麗婭在身後暈倒,卻無法翻身下床扶起她。那一刻,他驚恐的叫著馬諾拉的名字,一遍又一遍。哪怕面對死亡他都不曾如此驚慌失措,他從來不怕死亡,他只是害怕無助的活著,一生都在這地獄不能動彈。

死亡也許才是他唯一的舞蹈。

不光是雷蒙·桑佩德羅,身體健全的人也在追尋死亡,因為奪去他們生存意念的不是身體的殘缺,而是精神上的絕望。

遠離西班牙的海灘,在滿是泥土和黃沙的伊朗,因為對伊斯蘭教的信仰,自殺是有罪的。於是,在「櫻桃的滋味」(The Taste Of Cherry)中,巴迪先生在山坡上的櫻桃樹下挖了個坑,開著車到處尋找可以埋葬他的人。他遇見了工人、收集塑膠袋的人、從達拉班步行來的士兵、攪拌水泥的工人還有還在神學院學習的見習神父和博物館的工作人員。巴迪謹慎的和他們攀談,重複著他的訴求。很簡單,他們只要第二天早上來樹下看他是否還醒著,如果他不再醒來,就用鐵鏟掩埋他。不多不少,就二十鏟足矣,每鏟一萬元,他們就可以得到二十萬元的報酬,哪怕在首都德黑蘭這都是筆豐厚的意外之財。

人們絮絮叨叨的訴說著自己不太如意的生活,他們無一例外的都生活拮據,收入微薄。但聽到巴迪的要求,人們還是用自己的方式勸說巴迪不要放棄生命。巴迪只是一語不發的望向前方,深深的眼窩中透露著讓人難以忘懷的悲傷。之後,他用略微顫抖的語氣平靜地說,一個人不會理解另一個人的痛苦,自殺並非是不珍惜生命,而是活著對他來說太痛苦了。

不過,死亡對於巴迪來說並不是如雷蒙那樣的義無反顧,也存在矛盾和掙扎。雷蒙不願意回憶過去美好的時光,不願想起當水手時環遊世界的快樂,對他來說,那些快樂已經溺斃在那個淺水灘中,一一消失了。在和士兵聊天的時候,巴迪還愉快的想起自己服兵役的歲月,那個時候有朋友,一切都很快樂。早餐之後,擦亮皮鞋,等著少校點名,「一、二、三、四……」他們陸續報數。除了這些很少聽巴迪提到自己的過去,或者自殺的理由,他通常不作辯解,因為沒有人會體會。最後,終於那個博物館的老頭巴格荷肯幫助他,在聽完巴格荷一路上對於自己自殺的一次體驗後,巴迪突然調轉車頭飛奔回博物館,彷彿丟失了貴重的東西,氣喘吁吁。實際上,他只是希望巴格荷在早上去埋葬他的時候,能用幾顆石子敲打他,確認他真的沒有睡醒。多敲幾次,再多敲幾次。

二、 櫻桃樹下的深海

是什麼讓櫻桃樹盛開白色花朵?花朵雖然不大,卻很密集,一簇簇的晃動著。櫻桃樹既不耐旱也不耐澇,如果水太多了,樹就會因為窒息而死。生命也是如此,需要精心呵護,懷著堅定的心。

在電話亭里被債務纏身的男人,和通話的對方僵持不下。當巴迪詢問他是否缺錢時,他卻毅然的拒絕了幫助,彷彿錢只是微不足道的小問題,他生活得很好。還有那個收集塑膠袋賣給工廠的外地人,都不知道衣服上寫的字是什麼意思,也拒絕了意外之財,甚至都不詢問是什麼樣的工作,他說自己只會收集塑膠袋。言語之間絲毫沒有自我鄙薄的意思,只是很滿意的安於現狀。巴迪問那個獨自看守工地的攪水泥工人,一個人在這裡不悶嗎?他想都不想就回答說習慣了。

在這裡,你會發現,每個人都不富足,但是卻很快樂。導演阿巴斯小時候一直覺得大人們之所以這樣,是「屈從於權力,拒絕承認苦難的社會現實」,明明次日就有可能揭不開鍋了,還在高興的唱歌,這是逃避現實的表現。在他眼中的世界,就像電影中投射在滾動的沙石中的倒影,虛無、遙遠、沒有盡頭,這一切都多麼絕望!不過,當他長大,漸漸也變成了大人,連思想也是,會從無奈的現實中尋找積極愉悅的東西。

當巴迪先生的汽車,一個輪子掉出土路的時候,他還在猶豫如何把車抬出來,唱著歌的農民就像從土裡冒出來的綠色精靈,一眨眼的功夫就都聚集在了車的旁邊。用純樸的笑容對他唱著、說著,喊著口號一下子就把車抬了上來。巴迪先生似乎還沒回過神,只是呆呆的說了句謝謝。生活雖說不是充滿了奇蹟,卻也不是那麼糟糕。

電影的畫面一直很蒼白,顏色陳舊而不飽和。陽光在車外很刺眼,慘白的灑在每個角落,以致看不到陰影,越往山上走,土地就愈發的紅,彷彿被陽光點燃燒盡的顏色。櫻桃樹的枝椏三三兩兩的伸出來,看不到有樹葉在上面,樹旁邊總會飛繞著一群烏鴉,「啊、啊、啊」地叫著。天空中懸掛著幾朵雲,乾枯得快要掉下來。這就是巴迪希望死去的地方,荒涼,沒有人打擾。

我喜歡在電影的開始還未出畫面,卻已經有人在講述。「深海長眠」的開頭就是,想像一個喜歡的地方,既然無法控制,就讓它自由來去。阿斯納斯海灘。濕潤的空氣慢慢溶解,色彩飽滿得有些迷離。彷彿一種呼喚。

面對雷蒙的選擇,社會上有人支持也有人反對。反對的人大多認為,生命是神聖的,不屬於自己,自殺也是殺人。同樣高位截癱的教士,自譽為上帝的傳教士,指高氣昂地不請自來。堅持認為生命是上帝給予的,不能輕易放棄,還指責雷蒙的家人沒有給他足夠的愛。每個人都對生命有自己的看法,這本無可厚非,但是草率的對別人的生活指手畫腳很容易傷了別人的心。馬諾拉的反應毫不出乎意料的憤怒,她努力維持平靜地說,我不確定到底誰對誰錯,但是您真的很多嘴!事實上,他們一家人都非常愛雷蒙。作為農民的哥哥對於他的自殺反應最激烈,他總是自言自語的咒罵雷蒙的無情,絮絮叨叨說著一家人有多麼愛他;作為嫂子的馬諾拉,默默的把家庭打理得井井有條,儘量讓雷蒙過得舒適,如果問她怎麼看待這件事情,她只會沉默半晌,辛酸而無奈地說,這是他自己的選擇;雷蒙一直視侄子哈維爾為自己的孩子,傾其所有的教導他,哈維爾也當他是自己的朋友,願意幫他做很多事情。最後當車子把雷蒙接走時,哈維爾欲言又止,沒有說再見,只是輕輕把車門關上,追著車跑了很久。

這些指責雷蒙的人,把他想像成自私、違背道德的人。可雷蒙卻是個溫暖真誠的人,即使不能動彈卻仍舊魅力十足。他很善良,即使剛受完打擊,仍然耐心安慰哭泣的羅莎;他很幽默,經常自我解嘲,初次見面,他會說原諒我不能和你握手,難以入眠的深夜,他笑稱自己的腿太癢癢搞得自己睡不著;他總是微笑,這是他唯一能回報別人的方式,只能依賴他人的生活讓他學會了微笑,而不是無用的哭泣。父親蒼老的身體佝僂著,對於兒子的一心求死,別人或者出力支持或者嚴詞反對,只有他是始終一言不發。最後,他守在雷蒙曾經躺過的床的畫面,讓人印象深刻。屋裡冷清極了,捲起的被子把頭埋在皺褶的陰影中,床上還有躺過的痕跡,彷彿仍留有餘溫,父親呆坐在床邊,低沉著頭。比喪子更悲痛的,莫過於兒子自己想死。

最後,法庭再次剝奪了雷蒙死亡的權利,他再也等不及這無止境的宣判了。在朋友的幫助下,他喝了摻有氫化鉀的水。對著鏡頭說了最後的話,「尊嚴是什麼?至少不是有價值的生命,我寧願至少死得有尊嚴。」雷蒙厭倦了制度的倦怠,大肆的報導和沒完沒了的指責。生命本應是一種權利,不是義務。綿延了28年4個月零幾天的痛苦,本該死於那次溺水的雷蒙終於如願以償。看著他被氫化鉀燒灼痛苦的死去,是件無比殘酷的事情,卻讓人無法移開視線,深深感到生命的無助,堅韌與脆弱共存。

人們說,溺水的時候一下子吸入海水,就會死掉,沒有痛苦。迴光返照,一生中的時刻再次呈現,那些雷蒙不肯回望的過去。這次再也沒有誰把他拉出水面,可以安靜的睡了。

三、 我就要飛離,你是我的翅膀

「我的愛人,我要飛走了。我在朋友的花園裡,來吧。

在快樂的日子到來之前,我得經歷苦難,來吧。

我們彼此不太認識,你離開與留下,我都是你的朋友。

不管怎樣,我都是你的朋友。」

阿巴斯認為,生活和經驗帶給他的結論是:「儘管我們是悲觀主義者,但是我們活著不能沒有希望」。

與其說巴迪一直在尋找死亡,不如說他在傾聽他人的生活。1960年,巴格荷說他也想過自殺,挑了棵櫻桃樹準備上吊。忽然他摸到了手邊柔軟的漿果,就順勢塞進了嘴裡,櫻桃的滋味甜美無比,他一口接一口的吃,完全忘掉了自殺。後來,太陽升起來,壯觀的景色美得讓人心悸得快要暈倒。人活著就會有問題,生病了就去看醫生,不能總想著以死解決。如果失去希望的話,先問問自己,你看過清晨睡眼惺忪的天空嗎?傍晚嫣紅的落日呢?滿月之下的河流呢?有沒有注意看過四季,是不是看到每一季都有不同的果實?那個生病的土耳其人告訴醫生他用手指碰到身體的哪個部位,那個部位就疼,覺得自己病得很嚴重了。醫生檢查之後告訴他,他只是手指破了。所以說,得換個角度看人生,自然會有不同的光景。

巴迪先生坐在博物館的公園中,一隻小黑貓從他的腳邊溜過去。天上飛機滑過,拉出牙膏一般細長的白色噴氣,山坡下是個學校,孩子們在繞著操場跑步玩耍,落日伴著正在興建的德黑蘭緩緩熔化成朦朧的玫瑰紅。不管怎麼樣,深夜他還是來到了櫻桃樹下,燈光照得櫻桃樹漸漸發亮。躺在土坑裡,他看到了皎潔滿月,在霧氣騰騰的烏雲中露了一下面,雷聲陣陣,巴迪先生在閃電的間隙閉上了眼睛。

影片的結尾意味深長。正如阿巴斯一直說的,他不喜歡控制觀眾,而是希望觀眾自己體會。早晨,潮濕的氣息還沒有在空氣中散去,紅褐色的土地變成了滿眼的嫩綠色,觀眾這才明白導演在之前的拍攝中特意撤去了畫面中的綠色。櫻桃樹上點綴著白色的小花。巴迪先生叼著菸捲和正在拍攝的劇組攀談了幾句,扮演阿巴斯的演員對著工作人員說,今天只是來收集聲音的,不是拍攝。晨練的士兵坐在路邊,有些人摘了幾枝花很開心的搖來搖去。結尾字幕也由一開始的紅色變成了綠色。

有人說,巴迪先生並未吞下安眠藥,睡了一覺又爬了出來;也有人說,巴迪先生確實死了,攝製組拍完了電影,導演讓演員走出來,告訴大家電影並非現實。導演並未說巴迪先生的選擇,他是否死了,或者這個攝製組是否與這個電影有關。這樣精巧的設計讓電影有了更多的維度。按照阿巴斯慣常的習慣,巴迪先生只是在坑裡睡了一覺,醒來後看到一個攝製組,他習慣的上去聊了幾句。攝製組的人和這個電影無關,他們只是來補拍的。阿巴斯總是喜歡找一個和自己很像的演員扮演自己來模糊意圖,製造更多種可能。

在「深海長眠」中,雷蒙雖然真的死去了,但是在他對死亡執著以求的過程中,仍舊可以看到他對生命的熱愛,導演對生命的讚美。

瑪麗亞曾經問雷蒙,他對大海到底是如何的感情。他說,他仍舊熱愛大海,想看海的時候就集中精神,向大海邁出一步。

影片中最美的一幕便是雷蒙飛向大海的畫面。這是一個催眠般讓人窒息的長鏡頭。唱機中放著歌劇「圖蘭朵」里「今夜無人入睡」的男高音唱段,風從遙遠的海邊吹了進來。雷蒙的眼神閃了一下,手指蠕動,撥開床單,行動敏捷的翻身下床,拉開阻擋窗戶的床,後退到走廊里,加緊呼吸,助跑幾步,從窗子一躍而下。風聲開始在耳邊呼嘯。他彷彿長了雙巨大的翅膀,用力飛翔——飛過院子裡的花圃,盤旋過高高低低的山坡,穿過峽谷,速度得比水流還要湍急,在猛地躍過一個山丘後,筆直上升,滿眼都是湛藍的天空。下面就是金黃色的海灘。「他們告訴我你在這裡,我就飛過來了」,他撫摸著朱麗婭金色的髮絲,夕陽在他們的頭頂輕輕吟唱。導演用冥想中華美的飛行表現了雷蒙對大海和生命的熱愛,只有對生命充滿熱愛的人才能看到如此令人暈眩的壯美景觀。

雷蒙不是個喪失意志的垂死之人,他活得忙碌而積極。他製造機會讓那對爭吵不休的祖孫倆相處,告訴侄子不可以對爺爺不尊敬,總有一天會因為說出的那些傷人的言語而後悔,只想讓大地吞沒自己。他的小屋成為了單身母親雷莎的庇護所,聽著她的抱怨和喋喋不休。有的時候,志同道合的朋友把這裡變成了一次聚會,舉杯慶祝。

朱麗婭在還未見到雷蒙的時候,曾對馬諾拉說過,她能理解雷蒙。那時候,誰都以為是一句安慰的話。後來,大家才知道,朱麗婭患上了復發性中風,這個絕症隨時都能奪去朱麗婭的生命,或者讓她在一次又一次不可預知的暈倒中變成植物人。她躺在醫院中的時候收到了雷蒙的來信,「現在我知道生活在那種痛苦中,有時是值得的,如果這是唯一預見像你這樣人的方式。值得和他們分享一根香菸。或者,像現在這樣,即使是些可笑的字句,也會表達自己的感情。以及談論一些滑稽的事情。我寧願保持我小天地的井井有條,直到你的出現令我振奮不已。……飛過巴塞羅納,到達海上,直到看到地平線,在地球的某一角,也許可以和你相遇。」他以前覺得沒有權利去愛,但現在他和朱麗婭相互許下誓言,要相伴走完最後一段路。

雷蒙不相信有來世,就像出生之前一樣兩手空空的離去。但是有些事情不能忘記,愛他的人不會忘記。死亡在這裡並不悲傷,反而充滿了熠熠生輝的生命力。就像他最後一次上路看到的風景:坐在草垛上的婦人,教訓孩子的母親,忙碌的農民,交歡的小狗,牽手的情侶,還有轉動的風車,先是一個,漸漸露出整個景觀,緊接著是一大群一起在風中跳舞,生命的活力滿滿的幾乎要溢出眼眶。如果不是這樣的遭遇誰會對死亡如此執著?如果不能站起身在沙灘上奔跑,不能擁抱親人,不能親吻心愛的女人,不能親手寫下動人的詩句。不如永遠沉眠於浩渺的大海。

生命不是無病呻吟的痛苦,而是面對這些苦難仍能微笑,不論選擇是什麼都要認清自己的方向。人們將死亡抱在懷中,更加看清了生命的光輝。

「大海深處,大海深處

在失重的盡頭,夢想在那裡成為現實

兩個意願合而為一,讓一個願望得以實現

你看,我看

像回聲陣陣,默默無語

越來越深,越來越深

穿過血與肉,而超越一切

但我一直醒著

我一直希望我已經死了。」

——雷蒙·桑佩德羅

轉載請註明作者:九尾黑貓

http://www.mtime.com/my/LadyInSatin/blog/413067/

評論