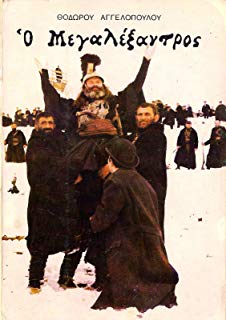

亚历山大大帝/亚历山大大帝

![]() 7.5 / 643人

Argentina:210分鐘 | Greece:235分鐘 | Portugal:210分鐘 | Taiwan:210分鐘 (Taipei Golden Horse Film Festival

7.5 / 643人

Argentina:210分鐘 | Greece:235分鐘 | Portugal:210分鐘 | Taiwan:210分鐘 (Taipei Golden Horse Film Festival

編劇: Theodoros Angelopoulos Petros Markaris

演員: 歐梅洛安東努提 Eva Kotamanidou Mihalis Giannatos

2007-08-09 20:32:14

流亡於政治與命運之間——《亞歷山大大帝》

************這篇影評可能有雷************

流亡於政治與命運之間——《亞歷山大大帝》

張雷

「道不行,乘桴浮於海。」

——孔子

「政治進步的尺度不能在強加在政治制度上的理論中去尋找,而只能在個人的命運中去尋找。」

——【美】菲利克斯•格羅斯

在我看來,《亞歷山大大帝》是安哲羅普洛斯對權力反思最為深刻最為雄渾的一部電影——儘管它並未直接表現希臘的現當代史,亦未如隨後的電影一般深入體察個體的內在靈魂狀態,甚至有些評論家認為這部電影是安哲最不成功的作品,想要囊括的內容太多,導演過於矯揉造作,過於史詩與概念化的晦澀手法使得活生生的個體徹底成為了冰冷的石像。但若欲從政治哲學與政治實踐的進路對安哲的作品進行分析,這部電影無疑是最顯明的門徑。如果說安哲在之前的作品中還是一個堅定而悲愴的馬克思主義者,那麼這部電影便是他對馬克思主義乃至一切以奪權為目標的政治觀念與歷史實踐的徹底而深刻的清算。這部電影乃是安哲本人對歷史與政治現實的良心的集中體現,有了這顆勇於正視歷史苦難的良心,安哲方能在其後的作品中坦然走上心靈流亡的旅程。

必須指出,電影的中譯名有著不準確之處——但亦無更好的代替。電影的原名為「Megalexander」,而非「Alexander the Great」。後者是歷史上鼎鼎有名的亞歷山大大帝,然而前者並非確有其人,乃是希臘民間傳說中的人物。古老的亞歷山大大帝在民間傳說中跨越了民族與時代,每當民間有苦難發生,傳說他都會降臨人間,拯萬民於水火中。於是這個傳說中的人物在希臘民眾心中,地位有如救世主。土耳其佔領希臘後,希臘民間的皮影戲日益流行,這種民間戲劇正是通過對民間傳說的上演,從而諷刺土耳其佔領者的愚蠢,撫慰希臘人民的民族情緒。這個救世主亞歷山大大帝就成了皮影戲反覆表現的題材。而希臘民間對官方政權的屢次反抗運動中,幾乎都有人假冒亞歷山大大帝轉世的名義帶頭造反,勢力多為山賊。這就使我們理解了片中山民為何冠以此人物的名號。

而電影的故事亦取材於真實事件。一八七零年,一群英國貴族與外交官前往馬拉松瞻仰古蹟。在歸來的途中臨近底比斯(Thebes)的迪列西(Dilessi)附近,被一群山賊劫持。山賊以這些貴族為人質,勒令政府釋放被捕的同夥。但政府拒絕釋放,甚至付出大批贖金亦被拒絕。山賊以為政府毫無誠意,談判破裂,人質被殺。因為當時希臘屬於英國的保護國,所以英國政府出於外交尊嚴險些派艦隊夷平雅典。此事件震動一時,各方勢力均想利用這次混亂從中得利:希臘地主階層出面干涉,有意在地方政府與山賊間製造矛盾,從而獲得好處;英國政府也想藉此獲得鋪設鐵路開發礦藏的權利。最終由英國首相出面干預,事件才告落幕。這就是史稱「迪列西大屠殺」的大概過程。這些歷史事件為安哲的電影提供了大量的創作素材,安哲將時間推遲至十九與二十世紀之交處,並將二十世紀產生重大影響的幾大政治派別融入了故事結構。由是一場轟動一時的人質事件變成了二十世紀轟轟烈烈的烏托邦運動的縮影。歷史學家與政治哲學家要嘛糾纏於歷史細節,要嘛以看似深刻的邏輯體系建構理論,而安哲以其絕對象徵性的人物刻畫與史詩風格的敘事手法,用一雙極具包容性的眼睛飽含深情地審視了每個政治派別必然走向瓦解的命運,從而讓政治觀念與政治實踐從紙面走進每個觀眾的心中,以其高度審美化的力量拷問每個人的政治意識與政治良知。

安哲在訪談中曾談到布萊希特對於他們那一代人的至深影響:「布萊希特不僅為我們展示了製作政治電影的方式,而且這種方式本身亦是政治化的。這就是說要比暴力煽動的宣傳單走出更深遠的一步。在表達我們觀點的同時也要保持對這些觀點的審視,決不忘記從批判的角度審視它們。」儘管安哲認為「《流浪藝人》帶來了我的布萊希特時代的終結」,然而在我看來,這種所謂的「終結」其實是將布氏理論的運用更為深化了:批判的對象從作者本人單一的政治信仰擴大至一個時代佔據主流地位的多種政治觀念,批判的手法從在信仰前提下對旅途的疑惑與艱難的表現與抒情演變至對每種信仰本身的批判。由此,一種單薄的信仰之旅最終見證了一個歷史時代的厚重的命運。這種對左翼信仰的超越從《獵人》一片即開始了——儘管其中仍有較濃的左翼色彩(但此片的「左翼」已由共產主義信仰深化至對一切反民主反自由勢力的堅定批判)。而《亞》一片正是對「左翼」思潮與歷史的徹底清算。這種清算至少包括如下問題:烏托邦主義的思想根源,烏托邦主義由思想介入現實的必然性契機,烏托邦主義與歷史主義的關係,馬克思主義作為一種烏托邦主義的最高級形式為何總是與民族主義密不可分——而其自身恰恰是一種世界主義,等等。如此巨大的包容量自然導致了人們對該片的批評,但是這一方面是安哲作為一個命中注定的政治導演自身良知的呈現方式,另一方面也並未脫離其獨特的電影風格。審美如何與政治理性連在一起?安哲為我們做了一次最為厚重的嘗試。我認為良知更可用「距離」一詞來傳達:與各種政治派別的遠距離審視與批判,與每一個個體的苦難的近距離感受。這一遠一近之間的張力,讓我們感到了歷史的沉重。而只有肩負起沉重的歷史責任,面向當下與未來的腳步才會更為沉穩。

影片開始便為我們呈現了一個民間流浪者面對鏡頭的獨白。獨白的內容是亞歷山大拯救民眾的故事。這個獨白一方面符合希臘民間的皮影戲和舞台劇開幕初先介紹故事背景的傳統。另一方面也是安哲的敘事風格——面對鏡頭的獨白。《流浪藝人》中著名的三次獨白即屬於此。通過獨白,影片主人公的命運與我們直接連在一起,但這種聯繫卻是以念白形構了我們與真實苦難之間的距離,這可與直接將苦難經歷演繹出來的無距離相對比。距離產生審美,距離亦產生憂鬱,最重要的是,距離讓我們產生思考。透過距離所製造的模糊感,我們的歷史與神話之旅開始了。

第一幕在黑暗之後的燈光瞬時全部開亮象徵著世紀之交人類理性主義的希望。啟蒙運動的普世理性主義在工業革命所帶來的混亂、貪婪與碎片化後,被達爾文與斯賓塞的進步論所拯救,人類重又燃起希望之火。歌舞的場面與年輕貴族的喜悅便是這理性希望的體現——這可與年老政客與資本家為礦山利益的爭論不休作對比。滿懷希望的年輕一代對之不屑,然而這些青年又可悲的屬於貴族階層,身份政治與理念政治之間的張力最終為他們帶來了悲劇命運。廣場上的寂靜讓我們於歡歌笑語後有一絲不祥的預感,一輛手推車奏著民間小曲獨穿於廣場,這一方面是布萊希特疏離化手法的表現,另一方面也是其後草寇與馬克思主義合流造反的一絲預示——烏托邦主義的民族情緒實踐基礎。正如甘布爾所說:「命運意味著限度,意味著認識到生命——無論是個體的還是物種的——都有其自然的侷限性。」從這一刻起,歷史作為一個舞台,各個派別、每個個體由於無法擺脫的天生限度而各自上演的命運之悲劇開始了。

其實「命運」一詞本身就是源自古典希臘文化。其字面含義是「說出來的話」,是諸神的畿語。命運嵌於歷史,又是神的話語。歷史、神話與個體命運在西方思想的語境下有其不可分割的一面。這正是本片的表達層面。第一批登上歷史舞台的浪漫味道濃重的理想主義貴族們,在一個莫名其妙的嚮導指引下,中了亞帝的埋伏。嚮導來自何處?我們不知,大可自行猜測。此片中的很多捉摸不清的人物來源,皆是安哲故意所為,一方面屬其獨特的美學風格,另一方面也正表達了歷史中神秘的一面,有一種莫名的命運之力推動著乾坤的運轉。亞帝的來源本身就是個謎團。片中亞帝的扮演者是義大利人。當問及安哲為何用一外籍演員扮演希臘本土的神話人物,安哲的回答是這正表現了極權主義的來源不明。影片中只有後來通過那個身份不明的嚮導之口講述了一段來源亦不明但流傳甚廣的亞帝的身世,然而亞帝與其繼女的關係,還有那件血婚衣與亞帝及其繼女的關係,等等,皆是不明不白。明明白白,是政治理論;不明不白,是命運。即便當下的時代,制度主義者仍可以在紙上通過實踐理性對政治制度進行各種各樣的設計;然而安哲首先看到的是個體的命運。命運為何如此悲慘?不明不白,神的畿語。然而這又是個不信神而是信仰理性與理性之烏托邦的時代,於是,在作為藝術家的安哲眼中:「命運不再被理解為我們之外不可觸及的東西,而是每個個體和每個社會都可以觸及的現實,但正是經歷了無數個人生活與人類歷史的偶然性和遺傳變異之後才顯現的,而不是從鐵的規律或萬能的因果關係中推導出來的。」(甘布爾)這正是本片的一個情感基礎。天真的羅爾斯相信「當社會中主要制度的安排能夠使所有屬於他的個人得到最大限度均衡的滿意時,這個社會就是秩序正常的,從而是公正的」,然而羅爾斯若是也在那群英國貴族中,同樣是個槍斃的下場。

安哲非常注重自然背景的真實性,他的每部作品都要先經過長期艱苦而細緻的外景勘察,然後才是劇本的寫作。這部電影的外景勘察花去了他近一年的時間,為了呈現最具神話色彩與民間傳統的希臘山區農村,他甚至不惜巨資重新佈置了許多建築。儘管最終的呈現乃是他想像的景緻而非實際風物,然而用他自己的話說:「我並非憑空構建,所有組成我自然背景的元素都是希臘民族所特有的鄉土風物。」正如安德魯•霍頓所說:「此片中的歷史以口頭文學的形式來呈現……民間文學與民歌使得歷史、宗教與神話皆由於民眾自身的原因與需要而複雜化、昇華了。」縱觀安哲的所有影片,沒有一部不是攝於希臘實實在在的鄉村土壤之上(近期的作品除外)。在影片中,亞帝的出山完全是神話所描述的方式,亞帝的宴會與宴會後的摔跤都是希臘的傳統民俗,還有亞帝房中的血婚衣,其繼女與亞帝的曖昧,村中一切慶祝與儀式等等,就連音樂的表現都是徹底的民族與神話風格。安哲說道:「我想到使用一種應該是卻又不完全是音樂的配樂,於是就出現了持續低吟逐漸升高的男生合唱,……獨唱與合唱部份我們取自拜占庭宗教樂曲,只不過此片的獨唱部份改由樂器取而代之。」然而問題的詭異就在於:本質上乃是普世主義的共產主義緣何與民族主義分不開?我認為對於整部電影來說,這是一個最具戲劇張力的政治問題。而這一問題的破解也就很大程度上解釋了共產主義實踐必然失敗的歷史命運。如果我們考察民族主義思想的淵源,倒是有一些很有趣的發現。作為啟蒙運動的產兒的民族主義,從一開始就帶著自身無法調和的矛盾來到人間並推動著歷史的演進。在最初提出民族主義理念的若干學者中。一方面有些學者把民族與「種族」緊密相連,比如法國貴族格賓諾即認為民族的歷史只有在它的種族成份中才能找到答案,種族(race)是理解歷史的鑰匙;另外一些學者則將民族主義與自由、理性和普世價值聯繫在一起,如勒南在演說中即把民族看成是由每一個個體的自由狀態下的認同為基礎組成的階層,這個階層是「由以往的犧牲和延續共同生活的願望而凝成的大團結,每日每時進行公民表決」,而法國革命亦將民族主義與理性烏托邦理想結合起來,認為由政治認同凝聚的力量,可以為一種普世價值的實現而團結奮鬥。總之,「民族」一次天生帶有雙重屬性,一方面它與「種族」相聯繫——這種部族傳統古希臘即已有之,比如古希臘人強烈的部族意識與排外傾向,對外國人的包容但並不平等;另一方面,理性主義又為民族主義賦予了普世精神。然而「種族」與「普世」終究是不可調和的衝突,在影片中義大利無政府主義者在共產村中的命運即是這個矛盾的表現。「種族」意味著從民族神話中編造的意識形態,意味著經由此意識形態「合法化」的權威,意味著為維護這基於傳統的權力而付出極大的代價;片中的亞帝作為民族英雄,通過神話儀式與虛假的外敵恐懼來凝聚權威,甚至當自己註定無法抵擋時,不惜殺掉村公社的羊以製造恐懼與憤怒。而「普世」意味著理性的烏托邦,意味著對部族權力壓抑理性的反對,但同時也具有原教旨主義的危險。「種族」沒有「普世」的裝飾,難免為世界大潮所遺棄;「普世」沒有「種族」的推動,也很難從觀念變為現實。然而雙方一旦共同激進化,必然帶來無比慘烈的衝突。在歡慶共產村成立的舞會上,流亡的無政府主義者起先在屋中失落的表達他們的不同觀點,然而已枯寧與克魯泡特金沉湎於幻想中的建構又有什麼意義?舞會中的妥協先是鼓掌歡慶,緊接著便是村民對土地公有的憤怒——「蹲了這麼多年監獄,回來一看土地全沒了!」,隨後亞帝的繼女持手帕跳了一段象徵味道極濃的舞蹈。通過舞蹈傳達象徵是安哲慣用的手法。「手帕舞」在希臘民間傳統中舉有性挑逗意味,然而隨著音樂節奏的加快,女人舞動越來越快,彷彿她自己都無法控制速度,周圍的一個小孩突然暈倒。歷史即是如此,無人能抵擋悲劇的速度。政治理想勾人心魄,然而無人能夠在政治各派難以控制的相互傾軋中逃脫個體的悲慘命運。不過暈倒的小孩活下來了,並最終走進了作為政治終結時代的當下。

片中亞帝的權威每當有待樹立或面臨重大威脅時,他都會「假裝」——姑且這樣理解——癱倒在地,佯裝瘋癲,而這一幕又如此「神聖」以致不准村民正視。很明顯,這是東正教的聖愚觀傳統。然而東正教這一傳統又可以追溯至古希臘時代。「根據古希臘名醫學家希波克拉底的說法,癲癇症是英雄人物特有的殘疾,因為醫學無法解釋其原因。這是一種瘋狂狀態,癲癇病患發作時能夠直達上帝與他溝通,發病就是與神接觸的代價。此病可以說是對那些意圖超越挑戰人類極限的人的一種懲罰,某方面來看也像是褻瀆神明的後果。」(安哲羅普洛斯)片中共有兩次癲狂。第一次是在無政府主義流亡者來到之時,大概是自己的權威並未真正樹立,亦是怕這些外人破壞自己在村民中的威信,所以他通過佯癲來樹立權威,結果全村敲鑼打鼓擁其歸來;第二次是在權力已徹底面臨瓦解之際,村中的動亂已無法平息,政府軍即將攻打進來之前,為了讓已失去信心的村民交出從公社中搶走的武器,亞帝不得不再次發癲,試圖儘可能通過這古老的神秘儀式維持權威。然而此時的村民已不再相信這種手段,但對權力的恐懼還是使他們逐個上交了武器。而作為理性主義者的村中教師明知這一切都是最愚昧的民族傳統,但他無法對抗亞帝的權威亦無法改變農民的觀念,從頭到尾他都是一個清醒但軟弱的人,亦不能逃脫其悲慘的命運。

無論是哪一種政治信仰,一旦意識形態化——即具有排他性的獨立地位——並以暴力奪取政權作為其目的,最終都會走上悲慘的自我結構之路,這也是馬爾修斯學派以熵定律的世界觀看待一切問題的學者們的立場。「人們對舊的能源環境結束時的那種貧困和混亂還記憶猶新,因此往往能夠容忍嚴酷的生活條件和嚴厲的政治統治」(當然這些學者忘記了還有烏托邦諾言這個最勾魂的謊言),而當「極權發展到了社會所能提供的能量維持不起得程度」,權力「便開始分崩離析了」(里夫金)。亞帝的失敗便是極好的例子。依靠一種民族神話與共產理想建立的政權,首先面臨著外部政府的「愛國主義」壓力,然後是內部政見不合的危險,最致命的是村民對土地共有的強烈不滿。槍殺政府官員與英國貴族導致了革命政權與政府的破裂,對村民土地的沒收與殺死羊群導致了村民信心的喪失(因為政府利用了村民的失望,而派總理在橋上宣佈土地歸還民眾,如此一來徹底將民心收入政府一邊),而這一切又導致了無政府流亡者的逃亡並被槍殺。最終「面對外來民族的入侵以及內部的暴亂和革命,社會已經無能為力。」(里夫金)最初的理想與神話在經歷了現實的悲劇之後,還要經過多長時間才能恢復呢?部族主義將理想放在史前,而共產主義將理想預約在未來。無論是赫西俄德的黃金時代還是馬克思的共產主義,理想都是歷史的而不是現實的。一旦人們要把觀念變成現實,勢必要將現實置於或前或後的歷史之中。亞帝將鐘錶向前調了兩個小時即是妄圖在當下恢復歷史夢想的「意淫」,而無政府主義者在逃跑前的將鍾破壞這一情節亦是對他們無視時代一味耽於幻想的諷刺。唯有那個軟弱但清醒的教員一直憂鬱地觀察著這一切,但他無計可施,就像一片被無情的政治狂風捲在空中的樹葉,與他相伴的最終只有那個像徵希望的孩子。我們可以將一切形式的烏托邦主義說成是歷史主義,意即烏托邦的一元論性質註定了歷史的發展是有其終極目的的,無論是自由主義的烏托邦還是共產主義的烏托邦。約翰•格雷在《自由主義的兩張面孔》中揭示了自由主義作為一元論與作為「權宜之計」兩面之間的張力,然而每一種「主義」不都存在這種張力嗎?一旦一種「主義」壟斷了歷史的運行軌道,一旦這樣的一元化觀念被現實的種種機會所利用,「主義」本身的不寬容便很可能會呈現。這不僅是亞帝的悲劇,亦不僅是英國貴族的悲劇或無政府主義者的悲劇,這是觀念歷史主義化後並介入現實的必然悲劇。然而「政治中充滿了悲劇的選擇」。即便是共產主義的「善」亦有民族共產派、無政府派、修正派等等對這個「善」的對立理解,並由此造成悲劇。「所有的政治哲學都表達了一種歷史哲學」,這尤以源自十九世紀早期思辨社會學的馬克思主義為甚。然而唯有當一切劫難發生後,面對著這些成為了政治進步的代價的屍體,我們方能體會到這一點,痛定思痛。在教員被關押後,小孩跑到教員的囚窗下,在一片黑暗中,教員開始給小孩上課。小孩痛苦的說:「我不明白。」教員的聲音從窗中傳出:「在這之前我們學習了歷史,今晚呢?學習所有和權利」。然而「所有是什麼?」小孩跟著重複道:「所有是什麼?」「權力是什麼?」「權力是什麼?」小孩亦重複。在這個沉鬱的鏡頭中,我們聽不到答案——因為我們現在仍在尋找答案。只要國家存在,答案就還有帶我們求索。後來小孩在被處決的無政府者的屍體前的一段尤為沉痛。他吻著身體上胸前的鮮血,合上死者的雙眼,茫然問道:「所有是什麼?權力是什麼?」這些問題在制度設計論者的文章中被條分縷析地闡述著,然而唯有透過偉大的藝術,我們方能看到這些問題背後淋漓的鮮血。而這一場中,亞帝亦摘下頭盔,垂頭喪氣地坐在一旁。他也無法理解他失敗的原因何在。整個場面表現了歷史悲劇的理性深度,亦傳達出一種政治面對命運的無奈情緒。安哲在希臘近代史三部曲中的左傾思想,終於在這部力作中達致一種空前的理性深度與情感厚度。

然而安哲終究是一位對人類理性的價值持有希望的現代主義者。片尾的小孩從悲慘的歷史中逃了出來,來到現代的雅典城。這表明安哲欲以一種英雄式的責任感將歷史與當下連接起來的藝術良知,而非如有些人所謂的乃是一個毫無必要的鏡頭。小孩活了下來,他見證了這一切,他足以堅毅地背負起歷史的苦難,對未來進行有著強烈責任感的求索。如果說「現代性的核心是政治與命運之間的根本張力,兩者彼此糾纏,註定相連」,而生命在現代性的意義上「以一種永恆的、充滿了創造性的張力而成為命運的對立面」的話(甘布爾),那麼安哲就是一位當之無愧的現代主義偉大藝術家。安哲的電影讓我們深深地體悟到,對任何一種主義的皈依都不能成為良知的託辭,因為任何主義都有陷入自身的負面命運的危險。我們能選擇的唯有流亡。其實安哲儘管曾為左翼分子,但他本人自始至今一直是一個沒有任何黨派歸屬的藝術家。在《亞歷山大大帝》之後,安哲在影片中開始了一次存在主義意義上的流亡旅程,這個旅程至今仍在繼續。如果說安哲的流亡在表面上呈現一種遠離政治的假相,然而卻是實質上對作為人類的「善」之寄託的政治的最痛切的關注,那麼原因何在?請先靜靜地欣賞《亞歷山大大帝》吧,你會被這顆冒著血氣的良心深深感動的。