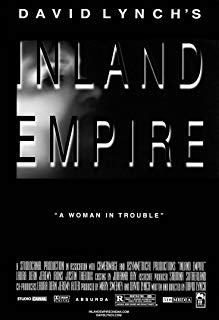

電影訊息

電影評論更多影評

2007-08-09 18:23:10

斯蒂法妮·德勞爾姆譯者:劉捷《電影手冊》2007年2月總第620期

在影片所構築的巨大的痛苦帝國面前,有兩種讀解方式。第一種是將之簡化成視聽經驗,只可感受不可言喻,誇張地說,則是「這太棒了,因為我們什麼也沒看懂」。由此我們迅速地將這部影片歸之為造型藝術:如強調其DV的拍攝手段和手工的拍攝方式(部份的),可將之歸類為「裝置藝術」;如相信其連續地冗長推進的精神分裂症的敘事,可將之歸類為「原生藝術」。第二種則截然相反,會完全沉浸於這樣一部影片所包含的瘋狂的符號失控中並對這一愉悅地沉湎於儀式控制的遊戲頂禮膜拜。這是企圖完全了解陰謀的慾望,而這種慾望也完全是一種幻想。一位女演員投入一部被詛咒的影片的重拍中,發現自己迷失在一個充斥著噩夢的世界中;讀解者在橡皮頭的波蘭人(《橡皮頭》?),戴兔子面具的情景喜劇演員和比影片本身更重要更出色的蘿拉•鄧恩之間找不到任何頭緒。在來訪者和私家偵探之間,也應該給觀眾留一個位子。

當大衛•林奇試圖講述一個故事的時候,應該認真地對待他,即使,如斯芬克司一樣,他準確地指出:「這是一個被煩惱糾纏的女人的故事。」一個迷失的女人,她看到世界在她眼前分裂,她不停地詢問過路人:「你曾經見過我嗎?」,她想以此來證實她自己的存在。這位病態的超級女主人公在彈指之間既可發現自己在羅茲與一群雜技演員在做露天烤肉,又可發現自己在好萊塢大道上被人剖腹,跌倒在拉客的妓女中間。這是一個關於崩潰的故事,正如《迷失的高速公路》和《穆赫蘭道》的第二部份,不同的是這部影片從頭到尾都驚惶不安。再次看影片時,這種分裂的程度令人驚訝。精神病不再是混亂不堪和直言不諱的託詞,林奇不是在摸索試驗,他很清楚自己將往哪裡走。

崩潰只不過是一種後果,應該找到它的源頭。林奇所有的影片都在講述被煩擾糾纏的私密故事:孩子的出生(《橡皮頭》),亂倫(《雙峰》),決裂(《穆赫蘭道》)。這些一向在夫妻或家庭中糾纏的煩擾,不再是譫妄的託詞而是在主宰和推動故事的發展,強行指定了每部影片的特殊邏輯。崩潰成為煩擾的遊戲場所,而後者則成為主宰,使世界的法則服從於它的恐怖場景和妖魔鬼怪。因此,起初是有對災難的恐懼的。極度的張力來自對抗災難的鬥爭(林奇的人物都在掙扎搏鬥),其主要的憂慮是:怎樣與恐懼並存?怎樣承受無法承受的災難?

什麼樣的煩擾糾纏在《內陸帝國》中呢?應該聽一聽那個信使的話,林奇對此開門見山:那個古怪的女鄰居擅自到妮基•格雷斯家拜訪,向她宣佈她獲得了一個新角色(非凡的格雷斯•扎布里斯基,蘿拉•帕爾美從前那個憂傷的母親),並直截了當地問道:「是關於婚姻的嗎?」《迷失的高速公路》已經是一部關於婚姻的影片,表現了對婚姻的不滿(情感上的和性上的),從缺乏愛情一直到相互仇恨。《內陸帝國》表現了通姦,而且是用一種令人暈頭轉向的方式來表現這些慾望和行為的:誘姦,上床,不忠,犯罪,作踐(直到賣淫),嫉妒,報復,奸生子女,破鏡重圓,這些糾纏不清的煩擾在不連貫的場景中展開,由夫妻鏈鎖將它們連接起來,由此築成帝國。

通姦的慾望是影片主要發展的情感。《內陸帝國》最大的創新在於將這些情感散發在不同的層面中,這些層面不接,且煩擾產生的面目儘可能不同(幽靈,幻覺,想像)。這是《穆赫蘭道》最後半個小時的華美,在這裡,只有對一個被拋棄的女人的驚恐動作的回應,她想像著最哀婉動人的情景;在這裡,應該聽一聽林奇的說法,他斷言道:「應該深入到故事的深層」。也就是說:不要在一個特別的故事中把通姦產生的場景和情景連接起來,而是儘可能地將通姦的可能性重疊發展。敘事是建立在被同一恐懼所震懾的不相幹的人物身上的。

有夫之婦至少有四個不同的人物:1)妮基•格雷斯,女演員,試圖與跟她演對手戲的男演員德翁調情;在電視節目上,在幕後,在拍攝現場,只要看到他們,每個人都有這樣的問題掛在嘴邊:他們會上床嗎?2)蘇,由妮基•格雷斯扮演的角色,背叛丈夫,與由德翁扮演的一個有家有室的男人比利通姦。這是為了複製她的生活,玩弄她的恐懼以使人認識到令妮基瘋狂的原因。3)一個被審問的無名女人(還是蘿拉•鄧恩)講述她的生活和她失去的兒子:「我兒子死後,我度過了艱難的時期。」4)統領性的人物,棕髮波蘭女人(卡羅林娜•克魯斯扎卡),她在電視前目擊了蘿拉•鄧恩的受難;她的夫妻生活似乎得到和解,她對丈夫說她懷孕了卻不知他沒有生育能力,戴綠帽子的兩個丈夫是由同一男演員(彼得•J•盧卡斯)扮演的,他出演了從夫妻恩愛到入獄監禁的所有戲份:恫嚇的,有權勢的,幾乎是好萊塢的大腕,在波蘭卻令人憐憫。但最終是另外一個配偶有外遇的人,2號劇本中的女人,多麗絲,比利的妻子,越過法規,手持螺絲刀,伸張了正義。

這些層面是並存的,不可能把它們減低到一條單一的線索,每一個層面都在通姦中扮演一個角色。林奇的自由在於:敘事不挑揀煩擾產生的概念,每一概念都受到歡迎並在故事內部激發一個小的故事。人們對這部電影通常有一種誤解:它不難以理解,但卻令理解力枯竭。我們不能理解全部,一部份是因為故事中用了很多徵象和插科打諢,導演以此來轉移我們對故事的注意力(在兩種意義上);另一部份是因為每一種情感都帶著好幾種可能性勇敢地推進,正如妮基帶著她周圍的一圈人物前進一樣。這是平行世界的原理:在一個世界中,丈夫提防通姦,在另一個世界中,他是目擊者,在第三個世界中,他意識到他戴了綠帽子,在第四個世界中,他殺了人,在第五個世界中,他接受了罪孽之子,等。《內陸帝國》所要表達的意念,就是情感的可能性。由此產生這種巨大的憐憫:應該把女人和她們的不幸一起來對待,對其外來的伴隨物也應感痛惜,儘管後者並不自知其滲透在同一悲劇中。

憐憫,然而也生硬:在這一晦暗和專橫的帝國中,謀殺的工具是螺絲刀。《穆赫蘭道》是如此魅惑人,女同性愛的抒情詩表現了痛失真愛的浪漫煩擾。在這部影片裡,與妮基•格雷斯調情的是一個喜劇演員,他與《穆赫蘭道》中的導演(由同一滑稽男演員,賈斯汀•瑟羅扮演)同樣感人。在這裡,災難不再是由一見鍾情導致的,災難僅僅來自可預見的和設計好的微不足道的調情,以及一場在床單下發生的性行為,在這一場景中,那個丈夫在房間裡不懷好意地轉來轉去。一場床上戲,僅此而已。《內陸帝國》是骯髒不堪的,也是乾巴巴的,而《穆赫蘭道》則是性感的和濕潤的。

生硬感還來自這種低清晰度的DV畫面,它對虛實和酸性都不敏感,卻完成了對內部世界的分解。直接的,微弱的,白色的光刺傷了妮基那張儘是瘀斑的臉。冷漠,波蘭式的灰色,妓女脫衣的房間,世紀初站在雪地裡拉客的妓女。越來越重的現實感出現在光天化日的好萊塢大道上,在一場令人驚愕的末日場景中。各種層面在這裡、在此刻找到匯聚點,在大街上,在一個無家可歸的黑女人和一個絮絮叨叨的亞洲女人中間,她們對發生在眼皮底下的悲劇無動於衷。我們聽到街上的噪音,這是影片中從未有過的自然主義。

看來DV的可塑性使導演更容易與世界接合,正如同一種顏色處處褪色使得交接線難以分辨。在這一模糊狀態中,閘室規模宏大,這是一中間空間,在這裡人物解除姓名(既不叫妮基也不叫蘇)坐在那裡,或思考,或說話。這是監察員的辦公室,在這裡,一個女人面對一副無表情的、歪戴著眼鏡的面孔講述她的生活;在另一間辦公室裡,面對另一個監察員,那位丈夫有外遇的女人,剛剛展示了她還沒有使用的兇器,但想像著已經這樣把兇器扎進了仇人的肋部殺死了她。這是蘿拉•鄧恩休息和思考的房間:一群女孩子,21世紀的年輕女明星們,圍著她閒聊和跳舞。DV拍攝的靈活性使得創作這些空白時刻成為可能,在這裡,人物是匿名的,只是一個哭泣的女人,坐在沙發上沉思或在土路上奔跑叫喊。

這條路會伸向哪裡?它會把我們引到哪裡?在《迷失的高速公路》中,那輛汽車在黑夜中沒完沒了地行駛,在《穆赫蘭道》中,那張床從一開始就等待著女明星的屍體,與這兩部影片相反,《內陸帝國》是有所走向的。正如在《一個真實的故事》中,需要千里跋涉去與兄弟相聚一樣,在這裡同樣需要理由動搖不定來最終找回兒子。因為大凡女人的故事,總是圍繞著孩子:死去的孩子使母親抑鬱,奸生的孩子令母親不幸。當兒子和父親出現時,當家庭重建時,影片就可以結束了。三個小時的受難實際上是一件工作,一件關於哀傷和寬恕的巨大工作,其目的是為了兒子的重現,這是和解的象徵。

層面的重疊一下子就產生了一種特殊的悲劇。重逢發生在波蘭女人身上,她展開了劇情,面對電視螢幕上由沉淪的妮基主演的好萊塢情節劇痛哭流涕,而當美國女人走進她的房間與她親吻並隨即消失時,她也結束了劇情。這裡有一種不公平,因為蘿拉•鄧恩所經受的所有苦難都處於模糊狀態。這些苦難受過之後會怎麼樣呢?女演員離開了她的角色以後會怎麼樣呢?

孩子出現之後,林奇非常出色地表現了驚恐的妮基•格雷斯,那個受苦的靈魂,那個完成了小士兵工作的空虛的軀殼。

她的角色本來可以表現勇氣,驅逐恐懼。如果她看上去像是迷失在沒有盡頭的走廊裡的話,那是因為應該挖掘到深處才能驅逐出野&

1 ;。野獸,即是「幽靈」,他比穿行在《雙峰》(鮑勃)和《迷失的高速公路》(蒼白的神秘男人)的世界中的冷笑的魔鬼要隱秘得多;這是合理的,當世界顯得越來越可滲透時,魔鬼們就逐漸變得沒有用了。就像在《浮士德》開始靡非斯陀跟上帝說話一樣,我們發現這很震驚(「我尋找入口!」)。小魔鬼變成了馬戲團的男人,含糊地給人催眠並把螺絲刀放到殺人犯的手中。但是,他就是那個有夫之婦要在旅程的終點,47號房間,尋覓的人。她的可怕和緩慢的死亡使得狂歡節的面具變成純粹象徵性的;像其他魔鬼一樣,他只不過是恐懼的化身。這已經是《雙峰》系列劇的主旨(隨著恐懼的加劇,鮑勃逐漸顯形),或者《穆赫蘭道》那個冰冷的場面的用意,在那裡,那個隱藏在咖啡館後面的恐懼之魔殺死了所有那些靠近的人。導演所有的影片,從另一方面說,導演一貫的思考,總是提出這樣的問題:怎樣停止恐懼?

令人非常高興的是,影片不是以恐懼結束而是歡天喜悅地收了場,以妮娜•賽門納關於罪孽的那首歌《罪人》結束。當歌裡唱道:「你不知道我需要你嗎?」,我們怎麼能在蘿拉•鄧恩面對攝影機的特寫面前保持無動於衷呢?當本•哈伯,蘿拉•鄧恩生活中的丈夫,在房間的盡頭,彈奏鋼琴曲的時候,我們感到一陣眩暈。不管是不是有通姦的慾念,不管是不是呆板生硬,在《內陸帝國》中還是有一個瘋狂的愛情故事,但是,它發生在螢幕的另一邊,在導演和女演員之間。

評論