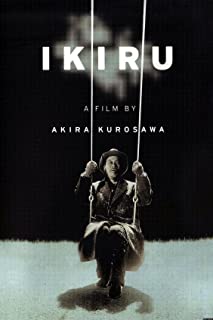

電影訊息

電影評論更多影評

2007-08-05 13:33:00

生之欲:生之意 --- 你贊同嗎?

影片來源於黑澤明的思索:「有時候我想到自己的死亡,這部《生之欲》即是那些思考的產品。」

影片主角渡邊也在經歷這樣的思索,不過他的思索並非主動產生,而是被醫生宣判了胃癌之後開始的;也就是說,是被迫產生。而他的反應如同溺水的人一般,驚慌失措之中,拼命的像抓住些什麼,哪怕一根稻草。(影片中就用了「溺水」的比喻,而這個比喻恰是導演黑澤明兒時的真實經歷。)

稻草一:兒子Mistuo。這是可能是幾乎所有人的第一反應,自己的家人。對於渡邊尤其如此。兒子年幼的時候,他便喪偶(中年喪偶),鰥居二十年,一心照料培養兒子。兒子是他幾十年以來最重要的寄託。渡邊回家後,待在兒子的房間裡,沒有開燈。兒子媳婦回家後,說起了一些買房子需要錢的閒話。

媳婦說:買房子需要500,000日元。是不是可以從爸爸的退休金出。

。。。

兒子說,反正那些錢他也帶不走,總不能帶到墳墓里去吧。

坐在黑暗中的父親把他們嚇了一跳,黑暗中的父親也發現這個「稻草」不管用,勾著背下樓了。

稻草二:忘記痛苦,比如買醉,上夜店。他的嚮導是一位二流作家,他帶著他去了他這一輩子從未去過的地方:夜總會,咖啡館,舞廳,脫衣舞場。不過,這連「稻草」都算不上,因為在「虛假」的歡樂和忘卻之後,只是更深的痛楚。看到渡邊經過一夜狂歡,走在清晨的街道,孩子們雀躍著從他身邊跑過,一切都與他無關。他的痛苦只有自己背負。

在這段,影片中有很多或美麗的,或令人心碎的段落。東京夜晚一段鏡頭流動,相當流暢,大量的鏡子玻璃等有反射功能的平面的使用。處理渡邊聽聞自己病情的消息後,用了一段沒有音樂和聲音的畫面表現渡邊的震驚麻木,周圍世界不復存在。渡邊走到某建築工地,觀眾聽不到一點聲音。忽然一輛車馳過,猛地所有的世界的嘈雜全部湧出螢幕。

當晚間渡邊到家,滿腦子的都是兒子。畫外音不斷說著「mistuo ,mistuo」,這是渡邊心中不斷呼喊兒子的名字。此時兒子在樓上叫「爸爸」,渡邊驚喜興奮的以為兒子要與他說話,爬上樓梯,原來兒子只是要爸爸鎖門。渡邊一邊鎖門一邊回憶起一生中與兒子的共同經歷,此時畫外音仍然不斷響著「mistuo, mistuo」,直到渡邊鼓起勇氣爬上樓梯想跟兒子說他的病,兒子的房間燈熄滅了。最後一聲「mistuo」嘎然而止。那些mistuo的蒼老呼喚伴著音樂,令人心碎。

稻草三:某年輕女下屬Odagiri。女孩的活力讓渡邊羨慕。和Odagiri在一起,他發現自己還能夠真心的快樂一會兒。不過,這引起了兒子和媳婦的誤會;Odagiri也不願繼續與渡邊出門,渡邊的痛苦她也不能理解,只是把她嚇倒了。

在小津安二郎的最後一部電影「秋刀魚之味」中,有人說了這麼一句話:「All man are alone」 ( 所有的人都是孤獨的)。片中的「三根稻草「也是這麼個意思,所有的人都是孤獨的,父母,兒子,女兒,老伴,朋友,親戚…他們都是個體生命中的過客,同伴。將自己的快樂,生活,乃至於生命的意義寄予於他人身上,往往是那麼的靠不住。他們無法領會其他個體的快樂和痛苦,也常常無法分擔其他個體的快樂和痛苦;更多的時候他們圄於自己的快樂與痛苦,於是忽略或傷害他人,我們管這叫「自私」,即使是自己一手撫養大的兒子。影片中東京夜生活一段又一個我覺得最為恐怖的鏡頭。那是舞廳,樂手們在高台上或吹或鼓,舞池裡密密麻麻的人,黑壓壓的人頭,如蟻群般湧動,渡邊也在其中,被一名舞女摟著。渡邊眼睛仍舊茫然無措,在海洋般的人群中,他那麼孤獨。生命如螻蟻,萬物如芻狗。那幾個鏡頭叫人冷汗涔涔。

每一個個體其實都是孤獨的,渡邊走在清晨的街道上,獨個兒背負自己的生命負擔。這也是導演黑澤明從兒時溺水經歷里明白的道理:那一刻世界一片黑暗,父母,兄弟離我那麼遠,我是那麼的孤獨。回想自己的童年,從未有過如此深刻的人生領悟,而如此早慧的導演,帶著自己對生命的領悟,使電影觸摸人性,打動不同國界,不同時代的觀眾。

除去親人朋友,渡邊還有自己的工作。他是市政府市民科的科長,他的工作用一句話來概括,即:「什麼也不做。」 每天他都很忙碌,不過他(包括市政府其他部門)事實上每天什麼也沒做。(影片諷刺了日本政府機構的龐大,官僚,低效率,不過本文並不想對此展開討論)。影片有一段細節我確實非常喜歡。渡邊從醫院回來的當夜,睡覺前,他給自己鋪床,將自己的西褲展開,按褲線疊好放在被褥下, 其目的當然是起到熨燙的效果;然後,他坐到桌邊,將手錶取下,上發條;拿起鬧鐘,上發條,定鬧錶。忽然他想到了什麼,害怕的將鬧鐘扔掉,鑽進被子哭泣。鬧鐘象徵著時間,渡邊麻木的做著平常睡前為第二日上班的準備,直到他實實在在的摸到了「時間」,明明白白的意識到每一秒鐘都走向生命的終點,於是他的害怕此時爆發,被子,此時是一個避難所。影片細緻,任何一個細節都不馬虎,而觀眾也往往能見微知著。

寫到這裡,渡邊生命中的一切都被剝奪:兒子,工作,健康。社會學中有由一個名詞「self-identity」 (自我定義),我們每個人都需要「自我定義」,惟其如此才能確定自我區別於他人的存在。其定義的方法不過是自己的工作(我是「建築師」「作家「。。。), 自己的社會角色(我是父親,我是母親,我是女兒),等等。而渡邊此時發現形成他自我定義的「零件」幾乎蕩然無存:兒子不再需要他,而工作原來是「什麼也不做」。當他發覺自己一生竟然毫無意義的時候,他已經快走到了生命的盡頭。不,應該這麼說,當他快走到了生命的盡頭的時候,他才發覺自己的一生竟然毫無意義。

「溺水」的渡邊掙紮著,想抓住什麼。他問Odagiri為什麼那麼有活力,女孩說,她也不知道。她每天的工作只是做玩具兔子,可是她覺得每天她都好像在和全日本的孩子們玩耍。於是,渡邊知道了自己的答案,找到了可以抓住的東西:做些什麼,他抱著玩具兔子回家了。

至此,影片中三樣具有象徵意義的東西都已經出現:

第一件是渡邊的新帽子。這頂帽子是渡邊外出尋歡買醉的夜晚買的,是一定淺色的新式帽子。這頂帽子取代了渡邊的老式黑色禮帽。舊帽子被人摘走,新帽子被戴上,象徵渡邊生活的巨大變化。他再也不能像從前那樣活著。這頂帽子反覆在影片中出現,眾人都吃驚於渡邊的新帽子。而最後,帽子被遺落在公園,在渡邊的葬禮上,警察將佔有塵土的帽子送回,描述渡邊最後的時刻。至此完成一個敘事圈。

第二件是玩具小兔子。這隻兔子象徵渡邊領會生命的意義,自我的存在在於:do something (做些什麼)。當渡邊捧著兔子離開咖啡館的時候,正巧咖啡館有一群年輕學生在開生日晚會,他們同聲唱起「生日快樂」。似乎我們也不能否認,這歌兒不是給渡邊的。

第三件是鬧鐘。顯然,鬧鐘代表時間,在前面已經討論過。而在渡邊的葬禮上,鬧鐘與玩具兔子一同放在一個小盒子裡。

次日清晨,他回到辦公室,翻出從前一張市民請求在某處建小公園的文件。這次渡邊要真真實實地做事了。

影片在這裡一份為二,接下來的故事全部發生在同事們為渡邊守靈之夜。

在此之前,我們一直與主人公渡邊在一起,感受他的痛苦,為他擔憂,希望他找到辦法,而當他終於找到了出口,我們也期待著觀看渡邊如何「做些事兒」的時候,畫外音突然說「五個月之後,我們的主人公去世了」。

這個時候,畫外音不再出現,我們看到聽到渡邊的同事上司們的思想和觀點。在接下來的一個小時裡,電影一點一點向觀眾提供這五個月之間發生了什麼,渡邊又是如何為自己的生命尋找意義。我們在與渡邊站在一起之後,又被影片與渡邊分開,站到了旁觀者的角度來觀察,探索討論渡邊。而在此之前,我們還必須將守靈之夜眾人對話中的資訊拼湊出完整的故事。

從眾人的對話觀眾慢慢了解到:渡邊建了一座小公園,渡邊在一個下雪的夜晚在公園裡去世了,有人懷疑他是自殺,有人懷疑他是被害,建立公園的功勞被副市長搶走了…等等等等。而這些並不是最重要的,重要的是,同事們討論為什麼渡邊會有如此巨大的變化,是什麼使得渡邊發生如此巨大的變化,而渡邊又是如何為「做一點事」而努力的。影片的下半段是在同事們的討論中不斷地運用閃回,以展現渡邊在建設小公園的過程中遇到的種種困難和阻力,而渡邊又是如何克服這些障礙的。最後大家得出共同的結論:小公園的建成應歸功於渡邊。而這些,並不重要。他們討論的過程中,其實渡邊一直在場,他就是靈前掛著的遺像。相片中,渡邊微笑著,不論大家是否承認是渡邊的功勞,他的的確確做了一些事兒。

最後警察將他在公園裡拾到帽子送至渡邊家,向大家描述了當晚的情形。天下雪了,渡邊坐在公園的鞦韆上,唱著20年代的一首愛情歌曲「生命是短暫的」,他卻顯得很幸福。渡邊的兒子捧著帽子,到走廊哭泣。他說,爸爸早上就把退休金的信封留在家裡。這時候,觀眾於是了解到了所有的故事。渡邊歷盡困難修建了一座供孩子們玩耍的小公園,他在生命的盡頭真實的做了一些事兒。他在大雪的夜晚在公園去世,但他非常幸福的走了。

影片運用了許多的「深景深」鏡頭(deep focus),深景深鏡頭指導演通過鏡頭,光線將構圖中的所有物體,從構圖中最近的物體到最遠的,都同樣清晰的展現。(ref. Cocks et al. 2006)通過深景深的方法,導演能夠將顏色,物體,人物活動等各項細節包括在鏡頭中,而觀眾往往會根據自己的興奮點有選擇的將自己的注意力給向一幕上的某個或某些人物活動或物體。

庫布里克,雷諾瓦,懷勒等都喜歡運用深景深。而黑澤明也如此。前段時間看「七武士」的時候注意到了,尤其是第二次第三次多次觀影的時候,從同一禎畫面中,常常能看到前幾次被自己所忽略的資訊。蓋因每次的注意力不同。第一次往往關注於人物命運,注意力基本放在主人公身上,而往後幾次,因為已經了解到主人公的命運和故事情節,才分出精力細細觀看每一幅畫面,常常有新的收穫。這樣的片子是經得起反覆觀看的。

最明顯一處是渡邊與Odagiri兒在咖啡館裡一段,鏡頭近處是渡邊與Odagiri,遠處隔著樓梯,是一些年輕女學生,鏡頭移動後,再給出最近處的一對年輕情侶。當渡邊與Odagiri激烈的討論怎麼才能夠有活力的生活的時候,遠處的年輕女學生們的活動也逐漸進入高潮:服務員端上了一隻大大的生日蛋糕,女學生們發出笑聲歡呼聲,她們站在走廊邊往下觀看,談論著,等待著什麼人。顯然她們在為誰準備生日晚會。當渡邊抱著玩具兔子喃喃自語走下樓梯,女學生們已經湧到樓梯盡頭為剛剛到來的壽星唱著生日歌兒,張張笑臉。剩下Odagiri看著渡邊離去,茫然坐下,遠處慶祝生日的姑娘們正拿出自己的禮物。Odagiri,從市政府辭職後,找了一份製造玩具兔子的工作,按件算工錢,全家四代人居住在兩間房子裡。她不曾象遠處慶祝生日的女學生們快樂的生活,她今後也不可能像她們那樣生活。她們之間隔著的不僅僅是一段樓梯,而是一個社會階層(Stephen Prince).

再比如說在同事們為渡邊守靈的時候,更是細節多多,大可細細觀察每個人不同的行動神態,以及其中透露出的資訊。只舉一處,當市長接受記者詢問,又看到公園附近的人們來為渡邊上靈,他發表了一番關於市政府運行功能的講話後,決定離開。在場所有的人皆鞠躬送行,唯有一名渡邊的同事,直著腰動也沒動。所以之後他的行為談話也不令人吃驚了。就是他後來與同事們發生爭執,他堅持不論別人怎麼說,他也認為公園的建立應歸功於渡邊。也是他真正為渡邊感動並打動。當同事們最終發現是渡邊的病使得他自己要踏實做點事的時候,同事們找到謎底,覺得釋然,並聲稱如果他們是渡邊的話,也肯定會這樣做。這是,也是這名中年男性一句話敲醒了夢中人:「我們也有可能某天突然死去啊。」

他是唯一一名真正被渡邊打動的人。當第二天官僚機構重新照常開始運作的時候,他憤怒的推到椅子站了起來。周圍的同事漠然地看著他,新任科長也望著他。他把椅子扶起,重又慢慢的坐下,慢慢埋下頭,鏡頭隨之往下,直到他的人完全被面前成山的文件擋住,如同他被慢慢埋葬。正是影片中那個冷冷的旁白說的,」渡邊從前也活過,…但他現在與屍體無異。「寫到這裡,是不是想到了「美國美人」中片首的一段極其相似的旁白?那位中年男人說自己活著,其實已經死了。

這名同事也曾經活過,當他想再次試圖重生的時候,發現自己的力量的渺小。片中反覆運用了一首歌兒,就是渡邊唱過兩次的,「生命是短暫的」。這是一首情歌,

生命多短促,少女快談戀愛吧。

趁紅唇還沒褪色前,趁熱情還沒變冷,

誰都不知明天事,誰都不知明天事;

生命多短促,少女快談戀愛吧,

趁黑髮還沒褪色前,趁愛情火焰還沒熄滅,

今天一去不復來,今天一去不復來……」

歌曲鼓勵年輕人快去熱烈的去愛。

這首歌,我想,並不是僅僅因為歌中唱到了生命的短暫,時間的易逝而被影片選中。這是一首20年代的青少年唱的一首歌兒。影片拍於1952年,渡邊已經在市政府工作了三十年。20年代,那個時候正是渡邊年輕的日子。他也肯定唱過這首歌兒,只是年輕的人兒不知光陰的滋味,這首悲傷的情歌不過是掛在嘴邊的流行,和為賦新詞的強說愁。當多年以後,渡邊在酒吧再次唱起這首歌,眼角掛著淚滴,開始真正尋找生命的意義,重新活過一次:踏實做些事兒。

這段時間常常聽到朋友同事抱怨懷疑自己工作的意義,懷疑自己的研究工作根本是「垃圾」沒有任何用處,從而工作沒有任何成就感。做些事兒,來定義生命的意義,有它的優勢。其一,切實地幹事的過程中,生活是充實的,能感受到生命的充盈。其二,也是最重要的優點,這些「事兒」比較靠得住「,不容易消逝。不至於如同兒子那般「討了媳婦忘了娘」,也不至於如同朋友那般「各人自掃門前雪」,更不至於如老婆一樣「夫妻本是同林鳥」。若能踏踏實實的做些事兒,創造些什麼,製造些什麼,這些都是我們存在於這個世界的證據,也是我們存在於這個世界的「理由」,再往大里說是存在的「意義」。在往俗里說,就基本能套上也許是中國大陸每一個人都曾背誦過的奧斯特羅夫斯基的一段教誨:「人的一生應這樣度過:再回首往事的後,不因碌碌無為而愧恨,不因虛度年華而羞愧.」

回到文章開始提到黑澤明對於死亡的思索,他自己是這麼說的:

「我想--- 我怎麼忍受呼出最後一口氣?當過著這樣的生活,我怎麼能夠忍受離開它?我覺得,這世上有那麼多的事情我要去做。我總是覺得我活得不夠。於是我開始想這些問題,但是這些思索並不讓我悲傷。」

若生命的意義,個人的存在以此定義,那麼也可以說,當我們做了些事情,並感覺有所成就的時候,我們為自己的生命找到了意義。而這些「事情」究竟是好是歹,究竟是造福人類,還是貽害百年,似乎並不是最重要的。做壞事的人,並未見得覺得自己的生命沒有意義,而做好事的人也並未見得就因此而比別人更有意義,活得更為快樂。據說,多年前某震驚全國的搶劫銀行的主謀落網後,他也覺得這輩子挺「值」。你可以說,這種說法似乎已經走得遠了點,不過,似乎你也不能說沒有一丁點的道理。(可是,當然,我還是希望人能以做「好的事」為自己的生命的意義。)

不過生命的意義是不是就在此,真的在此?我卻並非真心真意,雙手雙腳的贊同。存在究竟有沒有意義?似乎也不那麼樂觀。糊里糊塗未經自己允許便由父母帶到人間,求生,奮鬥,求偶,求傳種,求這,求那,最後兩腳一抻。糊里糊塗來,糊里糊塗去。而生命,其實沒有任何意義(meaningless)。在其過程中,我們尋找生命的意義,尋求工作活著的成就感和存在的目的,其目的也是為了「利生」。說得通俗一點即為了自己活得好一點,活得開心一點。而「利生」也是為我們身為「生物」所限而產生的本能,再說俗一點即民間的俗語「好死不如賴活著。」

所以,不論是通過「做一些事」而找到了自己生存的含義(這也許是最主要的方式),還是別的什麼方式。只要是你覺著找到了那麼點意義,即使是一輩子「碌碌無為」,似乎也不必因此而羞愧。生命本無意義。

p.s.

寫了這麼多,好像還有話沒說完。一部傑作大都讓人有這樣的感覺,想說的太多,思緒紛紜,不知從何說起。

個人不是特別的從心底里喜歡這部片子,一是故事例子稍極端,主角takashi shimura的表演的確很好,可是感覺稍稍過了一點。這部片子不提供非常愉快的觀影經歷。

1.Cocks, G., J. Diedrick and G. Perusek (2006), 「 Depth of Field: Stanley Kubrick, Film and the Use of History」, The University of Wisconsin Press, Madison Wisconsin.

評論