2007-07-12 10:40:35

誰的世界

************這篇影評可能有雷************

「我是個將死的女人,卻還唸唸不忘那已死的男人。崩潰、枯萎……悔恨、反唇相譏……『如果你不這樣,我就不會那樣』,遺產……和其他的東西像沾了血跡的枕頭。『我曾經坐在這,而她曾經坐在那』,死神就是和你如此接近,另一面就是慾望。你會怎麼想呢?你可能會怎麼想呢?」

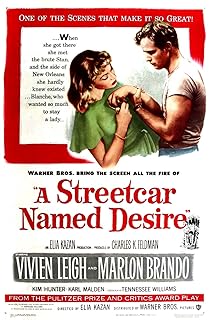

費文麗在這部只有黑白光影交錯的影片中,仍舊攜帶著華麗服飾一同演出,而這一次她飾演的布蘭琪,在並不突顯青春美貌的膠片裡,挑戰著裡面那個世界的慾望,也挑戰著我們這個世界。大家來回穿梭在不僅僅是布蘭琪一個人已經遙遠了的記憶和這個截然不同的現在之間。那過去就仿似是童話,象電影螢幕上雕塑出來的任何世界一樣,一併都不存在。

電影被稱為是四維的,時間只佔有一個維度。經常在時間上大做文章的影片並不常見,要嘛就是高度藉助空間上的提示性,要嘛就只隸屬於個別角色而不是整個影片的時間雕琢。本片作為戲劇性極強的影片,當中對於時間的絕佳處理與運用並不是因為導演天才般的大腦發覺了時間維度里沒被人發現的秘密,而是恰當的將這個「慾望」主題,用主人公生活環境的大轉變進行對比的方式來表達,而曾經如夢幻般美好的生活與現在純粹是人性的本色呈現的巨大落差,正好是現實社會中兩個極端的體現。於是,當布蘭琪一身優雅,獨自來到依利森的妹妹家時,一個即成的容易取得觀眾認同感的假定性前史便也同放映機一同運轉了起來。看完全片以後,對於布蘭琪、史黛拉在布里里夫農場裡到底過著什麼樣的生活以及當時史黛拉離開了布蘭琪後,布蘭琪到底經歷了什麼與影片畫面展現時空裡裡的所有內容是應該被一起被讀解的。一部可讀的影片必定是超越了那固有的四維而進一步讓它在只有一面的螢幕上完全立體起來在觀眾的意識中的。

影片片頭時的定格畫面和結尾的定格畫面是相同的,都是全景拍攝的那棟兩層高的史黛拉夫婦與尤妮斯夫婦一同居住的房子,加上陰森詭異的配樂,再將整部影片內容細細回想起來,也不失有懸疑類型的明顯痕跡。一開始,布蘭琪幾經波折一步步離自己的妹妹越來越近之後,二人坐下來認真對話時,便即刻出現了「我的體重可是十年沒變過,我現在的體重和你離開時一樣,爸爸去世,你離開我們的那個夏天」這樣的台詞在布蘭琪的話語中,與她之前從尋找妹妹史黛拉的不安和陌生到見到妹妹後二人都很興奮的情緒是截然不同的。這句台詞的後半部份,是姐妹間第一次的衝突表現。布蘭琪在剛見到史黛拉並沒多久時間之後,便在滔滔不絕的話語中不經意地確如此順其自然的就轉到了一個令兩人都不開心的話題上,可以從布蘭琪表情豐富的臉、閃爍不定的眼神中明白她對於10年前妹妹的這個舉動是多麼的不滿,而史黛拉有的只是莫名其妙的尷尬。姐妹二人走到在保齡球館裡的酒吧坐下後,之前雙人鏡頭中的親熱擁抱便被正反打擴大兩人相對而坐不到一米距離的鏡頭所代替,中近景別也更加體現出不僅姐妹兩人明顯的年齡差距也有性格差異,甚至給我帶來一個錯覺:史黛拉彷彿從小便與布蘭琪並不是在相同的環境下長大的。當然這句台詞也並非過去那個時間齒輪開始轉動的信號燈,但是較之布蘭琪從煙霧中一臉迷茫走出火車站這個行為以及那句「你以為我被抄魷魚了嗎」更加讓人開始意識到,影片中缺失情節、畫面作為影片故事內容在時間線上來說的,應有的重要前調。

影片大部份的內容,尤其是史丹利、史黛拉與布蘭琪三個人的戲,都是在室內也就是史黛拉的那個房間沒有隔開的家裡進行的。而這三個人的關係不論是對於正在敘述的內容的發展或者布蘭琪那一段不為人知的真實經歷的揭示都是重要的推動力。兩三個人在室內的戲,在這個片子中必定就有許多非常重要的對白內容,在單一空間裡,演員的位置變化與鏡頭的選擇、剪輯便使這些大段大段的對白更具表現力,每句話的效率也更加直接快捷。尤其是在初次建立史丹利與布蘭琪的關係段落里,十分明顯。

布蘭琪剛與史黛拉發生爭執後,使得史黛拉哭泣著跑進廁所,緊接著就是史丹利與布蘭琪的初次見面。二人互相對視時,鏡頭由中景跳到了近景,兩次毫無對白的正反打,純粹描述表情,然後再是由布蘭琪開始的對話內容,鏡頭之間的轉換才又恢復了流暢,人物也在說話時有了更多的動作,人與空間與鏡頭之間的關係又重新密切了起來。與布蘭琪和史黛拉那一整段完整的初次關係表現的鏡頭相比,布蘭琪和史丹利之間的曖昧性在突然間的貓叫聲中更加的增強了。爾後,史丹利很無意的在光線很暗的房子的另一端問布蘭琪關於她結婚的事情,鏡頭切到布蘭琪,此時景別上又做了個跳躍,明亮光線下的布蘭琪表情奇怪情緒激動,加上本來就是黑白片下的純白光線又讓她的臉色很不好看,然後影片中,類似布蘭琪腦中臆想聲音的迴響效果第一次出現了,也是第一次由布蘭琪說出她丈夫已死的事情。

回到時間上來說,布蘭琪隨時的不安定感,以及迴響聲音的出現,使得觀眾們對於她不可知的那段個人經歷,就更加的感興趣了。此時的史丹利同觀眾們一樣很想知道布蘭琪到底在來到他們家之前是個什麼樣的人,但是他渴求知道這些真相的原因裡面還包括他對自己盲目信心的鞏固建立。這樣一來,在處理影片呈現的這段實際時空上,便很方便了。導演可以十分迅速的讓布蘭琪與第一次認識的史丹利、米屈在短短兩個小時的時間裡,一方面由史丹利來迅速打破布蘭琪在這裡建立起來的形象,另一方面也迅速讓米屈徹底心碎。

布蘭琪的行李,也就她所有的財產,那些華麗的衣服及珠寶首飾和關於布里里夫的文件是史丹利在之後幫她取來的。這之前,他們二人的關係還是相當曖昧。之後,當史丹利看見史黛拉在幫布蘭琪清理箱子時裡面那些華麗的服飾,便開始與史黛拉相當嚴肅並且理直氣壯地談論起他覺得自己應當享有的,布蘭琪的那一份財產的蹤跡。史丹利對於布蘭琪態度的轉變其實完全是由於財產上的懷疑引發的,並且是最先與史黛拉在這件事情上發生爭執的,而布蘭琪此時卻毫不知情。史丹利是個怎樣性格的人、布蘭琪與史黛拉對於這個人分別的態度早在史丹利還並沒有正式出場,在保齡球館那場戲裡就已經很明確了。而布蘭琪與史黛拉關於過去的事情,也就是關於布里里夫農場的事情的爭吵第一次發生時,卻是轉接在布蘭琪發現妹妹完全沉浸在這樣一個並不完美的幸福中後,立刻由來一種怒氣。由始至終,布蘭琪對於史黛拉都是怪罪的,總是不斷的提到過去,提到被史黛拉拋棄的農場,甚至覺得自己也被她拋棄了,並且被所有離開了農場的人以及已經離開了人世的丈夫、父親所拋棄了。我們可以看到,布蘭琪對於史丹利這種對自己充滿敵意的陌生人——或者說與自己並沒有直接血緣關係的人——從來都是處於一種被動的狀態,而相反,在影片中,對於自己的親妹妹史黛拉卻總是充滿了攻擊性,而這種攻擊性卻又是讓她自己害怕的。她害怕自己真的傷害到史黛拉,但是長久以來,對於週遭這些陌生人的怨氣——其實也就是別人對她的誤會、不理解、離棄——又是相當委屈的,她只能將這一切都怪罪與自己那個完美世界的失去,而與她一起在那個完美世界裡成長起來的史黛拉卻也離她而去,並且在這樣一個與之完全相悖的世界裡享受著她並不認為是幸福的生活。

史丹利醉酒後,在眾人面前打史黛拉那一段,在影片中是相當重要的,這之後,布蘭琪與史黛拉在這屋子裡開始了第二次的長段對話,但這次的對話卻被在屋外的史丹利聽見了。鏡頭來回切換於屋內姐妹二人雙人鏡頭以及屋外史丹利髒兮兮的中近景之間。布蘭琪在努力勸說史黛拉和自己一起逃離這個不應該她們待的地方,重新建立從前的美麗世界,而史黛拉也慢慢的開始被姐姐喚起所有已經被自己扭轉過來了的記憶。

布蘭琪這次不再一味的發洩自己的委屈而攻擊史黛拉,她努力想讓史黛拉重新回到自己身邊,便開始直接地打擊起史丹利來,毫不留情,而這些也讓屋外的史丹利聽得清清楚楚——這個女人不但沒有給他帶來任何財產並且想從他身邊把史黛拉帶走。史丹利對於布蘭琪的憤怒由最初金錢上的問題變成了本質上的自我尊嚴的重建了。作為曾經是一個軍官的史丹利來說,布蘭琪無疑是個很大的威脅,她在攻擊自己給史黛拉建立起來的世界。

然而,一輛連接各個小街道的慾望號街車,到底是把誰帶了出去,還是帶了進來……

全片的大主角,無疑就是布蘭琪,然而費文麗「使勁」扮演的布蘭琪,並不是攪混了依利森的快樂生活,只是提醒到了他們既然要生活在這真實生活中,那就要真實的知道什麼才是真正的真實生活:「也許我們離完美還有一段距離,但是人總是要不斷地求進步,就像藝術、詩歌、音樂……人總要不停地充實自己的內在,以求達到完美的地步……」這是布蘭琪對與妹妹乞求般的警示,也是第一次那麼理直氣壯並且自豪地展示著自己的世界,並不委屈或者無奈。「我應該是個有身份的人,我應該是個強者,我應該是個人物,而不是像現在這樣是個流浪漢。」 這句出自卡贊1954年的影片《碼頭風雲》的台詞,也同時可以適用於這裡的史丹利。在本片裡,被無限大而化之了的布蘭琪一角,彷彿已經不再是影片被表現主題的主要人物,這個通過兩輛分別叫「慾望」和「墓園」的街車使布蘭琪到達的「幸福大街」成為了她被迫接受的事實與改變,改變著她周圍的人。史丹利最終失去了史黛拉;米屈也破碎了他第二次的美好戀情;而布蘭琪親愛的妹妹,那原本應該與她殊途同歸卻恰恰背道而馳地生活著的妹妹最終還是屬於了真正的自己。

卡贊是第一個將蘇聯的斯坦尼斯拉夫斯基的表演理論帶到美國來的人,雖然我對於這個理論十分的不了解,但是在本片中,布蘭琪的表演感覺與其他的演員卻是明顯的截然不同。當布蘭琪第一次找到史黛拉和史丹利住著的那幢房子時,她背對著攝影機,站在房子前,鏡頭迅速向前推至中近景別,形成了一個類似舞台場景的畫面;布蘭琪長段並且語速相當流利而抑揚頓挫的台詞十分誇張地讓這個精神敏感的女人更加地神質化,常常在她為自己辯解的時候,上一句還在眉飛色舞的打著比方,下一句便是滿眼淚水的氣憤顫抖,加之她說話的方式,編劇讓這個角色說話的方式,如同傳教士,雖然在片中她的言行舉止都十分的扎眼,但這也讓布蘭琪的特殊性更加的明顯並具有強烈的假定符號感;僵硬的走位方式,尤其是在得知史黛拉懷孕了的消息之後,小全景中,只見畫面遠處,正而八經的起身、準備跑過來以及猶如舞台劇式的奔跑和感嘆都在偏至喜劇效果的懸崖邊緣。以上所說的這些內容,對於影片中的其他人物,絕對是不可見的。哪怕是史丹利與史黛拉之間拍攝及表演得最形式化的那場戲——布蘭琪陪著被史丹利打了的史黛拉躲到樓上尤妮斯家去之後,史黛拉抵擋不住誘惑(姑且當做是「慾望」的誘惑),從尤妮斯家走了出去,並下樓重新回到史丹利的身邊。史黛拉下樓時,鏡頭仰拍,使她的肢體和眼神都很有誘惑力,而史丹利下跪,然後二人舞蹈化的擁抱姿勢,更是極盡二人的情慾表現。雖然這突然的段落與他們之前的言行方式稍有不符,但這也只不過是他們這一段中的幾個動作而已,他們說話方式仍然沒有改變。我不清楚這樣做的用意是不是在隱射布蘭琪,用她在片中所代表的那套表演方式來在這兩個相互滿足情感或者是肉體上慾望的角色中,為布蘭琪最終被認定為是瘋了的不平在尋求觀眾的同情,不過史黛拉與史丹利這次爭吵並又和好,必定是給布蘭琪一個巨大的打擊,她是弱者,是在影片展現的這2小時裡,既沒有傷害任何人,也並沒有行為不軌,只是想享有自己想要的幸福的弱者。

以上這麼多,唯一沒有仔細涉及到的,是米屈與布蘭琪之間的關係。影片主要人物之間關係的建立、確立、到進一步加強或是轉變基本都是通過兩個相關人物之間的長段對話而完成的。米屈與布蘭琪之間重要的一場是二人晚上約會在湖邊。這裡,布蘭琪第一次詳細的敘述了關於她丈夫死亡的經過,她是對米屈說的。其實在片中,米屈基本與史黛拉一樣,對於布蘭琪都是友好並且可以深信不疑的,布蘭琪最應該把自己過去的真實情況解釋給史丹利聽,但是她對於史丹利這個暴力強勢卻是妥協的,一直到了最後,她開始想要反抗,拿起酒瓶雜碎後舉起來威脅史丹利時已經晚了。相信當布蘭琪與史黛拉見面開始談話:「親愛的妹妹,你到底在這種地方幹什麼啊?哦,瞧我在說什麼……」到姐妹二人爭吵起來,布蘭琪又激動地說:「死亡是要花錢的,小姐。然而憑我的那點工資,是遠遠不夠的……」,以及接下來她在與史丹利的對話中輕浮、曖昧的動作已經在後來讓人們對於史丹利的「調查結果」鋪墊了完全的心理準備,甚至一不小心就真的直到影片完畢都以為,布蘭琪是一個有嚴重妄想症的放蕩女人。

布蘭琪最後離開了這個地方是必然的,如果影片選擇一個完美結局的話。她可以同命運抗爭卻無法突破幾乎很多女人的弱勢而能像妹妹史黛拉一樣,同史丹利這樣的男人的暴力抗爭。史丹利的妻子、朋友都在被這個女人相繼拉跑,他的地位一度受損,軍人那種不可一世的霸權思想使他完全出於自己的「慾望」,種種「慾望」使他來對一個弱女子為所欲為,然後再口口聲聲的說著「拿破崙法規」、「證據」、「回到我們以前的幸福生活」。布蘭琪的生日當晚,米屈在當日被史丹利說服然後缺席布蘭琪的生日晚餐、史丹利送給布蘭琪一張回奧瑞歐的車票當作生日禮物、米屈抱著布蘭琪親吻時卻說:「不,我不認為我還打算娶你,因為你不夠純潔,不能去見我母親。」、布蘭琪正沉醉在自己幻想中的完美上層世界的時候史丹利的突然出現並且兇狠地戳破的她的美麗謊言、拿著酒瓶的手被史丹利砸到鏡子上,玻璃破碎的同時第4次出現的槍響,鏡頭中,破裂的鏡子裡仰著頭彷彿隨著槍聲死去的布蘭琪……這個長長的結尾部份從開始到結束時間雖然是長卻決不繁冗,它發展得迅速合理又完美地達到了影片高潮。

誰是被害者?誰誤闖了別人的世界成為了被害者?他們是在誰的世界?布蘭琪如同吸毒者一般不斷的洗澡洗澡洗澡、「我有購買衣服的狂熱」、對於詩歌的痴迷……這些許許多多的物質和精神物品將布蘭琪支撐了起來,這些並非影片主體人物的客體部份讓影像中的情感轉換成為了一些可以正確傳遞給觀眾的並且被他們讀解的內容。布蘭琪再怎麼做作的表演、誇張的表情與過於特殊的經歷和神經,不再有人懷疑,至少不會再次成為觀眾們爭論其真偽的焦點。只是,我們共有的慾望,到底會傷害誰?是誰掌控著這懸崖邊上的優雅,在誰的世界裡?……

by Tiant 2007