電影訊息

電影評論更多影評

2007-05-16 19:14:58

「台灣都市進行時」中的另類敘事

一)台灣文學的回歸•「新電影運動」•鄉土書寫

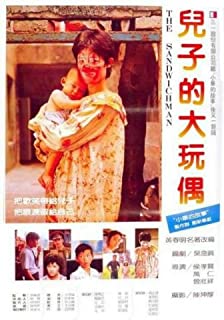

《兒子的大玩偶》1983改編自鄉土作家黃春明的三篇小說(《兒子的大玩偶》1968,《小琪的那一頂帽子》1974,《蘋果的滋味》1972),分別有侯孝賢、曾壯祥、萬任擔當導演,是新電影開展以來最為重要的代表作之一。

六七十年代以來的台灣經濟突飛的奇蹟一直為人矚目,但經濟的繁榮也帶來了從傳統的農業社會向現代工業社會轉變的劇痛。人們用「都市進行時」 或者「轉型期」來概括這一時期。蛻變所帶來的陣痛在所難免,社會充滿傳統與現代相互排斥相互對比的兩極化矛盾。嶄新形態的社會價值信仰與行為規範尚未建立,然而經濟的發展所帶來的教育與知識水準的提升,擴大了人們對社會的高度期望。在社會參與逐漸高漲之即,出現了社會抗爭與批判的人文思潮。台灣人民開始重新關注本土文化,開始尋找歷史根源和身份認同。這種關注在20世紀70年代則體現為取向現實的鄉土文學熱潮。鄉土文學的再次興起被看作台灣文學的「回歸」。黃春明的小說(尤其是其中期的作品,其中就包括影片取材的三篇小說)被視作「回歸」浪潮之中的典型代表。

台灣文學的「回歸」浪潮漫至電影藝術領域便直接觸發了「台灣新電影」的誕生。以候孝賢為代表的台灣新電影人開始擺脫七十年代充斥台灣螢幕的、幾乎與當代台灣全面脫節的、極少或甚至不觸及台灣過去的瓊瑤愛情劇和軍教娛樂片。他們所宣揚的價值觀念是用一種誠懇的態度面對歷史和現實,是在電影藝術範疇內對新時期價值觀念的「自省和突圍」。本片與同一時期的《光陰的故事》《在那河畔青草青》被認為是「新電影」的開山之作。它們以反叛傳統電影的拍攝方式(不講述完整的故事、散文化的分段體影片形式和開放性結局)採用清新樸實的寫實筆觸,導引出新電影的主題(關於成長、歷史記憶、台灣現代化經驗等),並使得一批新電影的領軍人物(侯孝賢、陳坤厚、萬仁等)組成了新電影集中的自覺的創作群體。這是「台灣電影第一次有意識地建立嚴肅的電影文化,而且是具有高度自覺性的藝術創作。」(盧非易《台灣電影:政治經濟美學》)作為「作家電影時代」的影片創作者們都不約而同的選擇了一系列鄉土作家作品/鄉土題材文學作為藍本,並試圖用電影語言重新敘述。於是以「鄉土電影」和「鄉土文學」為核心的鄉土書寫便以各種載體為媒介傳達出創作者所先要表達的對鄉村/城市二元對立層面上的探詢與追問,對社會轉型的反思與理解,對歷史以及民族國民性的感悟與書寫。

如果對本片的小說進行細讀,就能不難觸覺到黃春明對鄉土的書寫總是投以柔和目光的「牧歌式」,現代化/社會轉型在他的小說里往往以一種強有力的不可抗拒的並且是滑稽醜陋甚至是危險的隱喻性象徵形象出現。比如《兒子的大玩偶》中包裹在坤樹身上的「廣告牌」,《蘋果的滋味》中美國人恩賜給江阿發的蘋果,《小琪的那一頂帽子》中奪取林再發生命的武田牌高壓鍋。這些隱含在文本中的以現代化社會/現代化公司企業形象出現的可以說是一種體制性的權力,或者可以說是應作為背景出現的正在變化的歷史、社會。憑藉黃春明的文本,侯孝賢等「新電影人」把自己對台灣本土現狀及歷史的思考、對小城鎮鄉村轉型期間邊緣人物的生活生存狀態的關照、以及對電影藝術的冷靜自省注入其中,以鄉村、小城鎮、城市的「小人物」為敘述主體,對城市/消費社會/現代化進行反觀。

影片開端的場景起始於一個全景鏡頭:視野中, 坤樹穿著消防衣改作的小丑衣服在烈日下慢慢出現,周圍的環境是七十年代的台灣小鎮。繼而鏡頭拉近,近距離特寫他的臉:小醜臉上的粉墨已經被汗水衝得斑駁脫落,一個鮮紅突兀的向上誇張得咧著笑的嘴巴滑稽地霸佔在他隱藏的表情之上。然後平行拉遠,中景,坤樹的周圍是一群不懂事的孩子在對其嘲笑戲弄。坤樹身上的廣告牌(原著中描述為「前面『百草茶』,後面『蛔蟲藥』」)以及他一身西洋19世紀的小丑打扮和作為畫面背景的落後寧靜的典型農業經濟為主的小鎮構成比照與反諷。而小醜的笑臉之下看不見的表情與心靈彷彿更加具有了一種讓人感覺到尷尬與刺痛的力量。另一個段落是林再發身穿典型城市公司職員的工作服在小鎮向一位老年人推銷高壓鍋,他(用國語)不厭其煩地介紹高壓鍋的便捷與快速,而老人(用閩南語)不以為然地回饋以「豬蹄就是要慢慢燉才會好吃的嘛……」。又如女孩小琪始終以帶著帽子身穿學生服、乾淨羞澀乖巧的形象出現,後來王武雄按捺不住好奇突然摘掉她的帽子,赫然出現的是小琪頭上觸目驚心的傷疤。小琪氣憤驚恐地奪回帽子跑了,一去不返的還有王武雄在多次努力之後才與之建立的友誼與信任。無論是含蓄隱喻或鮮明諷刺,種種對照都彰顯了鄉土書寫者(包括鄉土作家和新電影導演)不約而同的立場:在文化角度上對現有東方文化採取保護的態度,對外來文化採取拒絕的態度。然而往往又面對現實,並不逃避對鄉土本身的劣根性的呈現與表述。在這裡他們對於「鄉土」懷抱著濃厚的眷戀和企望。但是眷戀和企望並不僅止於鄉愁式的感傷,他們的鄉土寫作絕對不是感傷而固執地對逝去事物的追念或者對於新興事物入侵的恐慌。而是經由那些市鎮及其四週的土地、人物、生活經驗、歷史傳統,對撲壓而來的工業文明所帶來的城市生活、消費人生,以及人與人、人與土地、人與事事物物的倫理關係所面臨的崩潰——作出了深度思考。

二)另類敘事•邊緣人物的關照與寫實

這裡需要引入的一個概念來自黎湘萍先生關於「另類敘事」的定義:「不是替大人先生們的文治武功立傳」,而是「描寫一些在正史里永遠找不到位置,在幸福數據背後喘息的斗升小民的悲歡離合」(《論黃春民小說的現實主義價值》)

《兒子的大玩偶》中三段故事無一例外的以小城鎮底層的人物為影片敘事結構中心(坤樹、林再發、阿發),這是一群苦苦掙紮在邊緣的人們——邊緣的性質,從政治上看,就是弱勢的,無權勢的;從經濟上看,就是落後的,不發達的;從文花上看,就是少數的,可以忽略的。鏡頭呈現的是他們這些邊緣小人物生活的艱辛無奈和苦苦掙扎,可以感覺到創作者(文本作者與電影導演)不是以一種諷刺或者冷冷的目光加以批判與拷問,而更多的是以一種溫馨、理解、同情的姿勢進行關照。這是一種以平視的敘述姿態和筆下/鏡頭前那些微芥一樣活著的人們一同微笑、嘆息與哭泣,表現了坤樹林再發們的自我缺失和無奈,表現了他們來自於鄉土的本能的草根一般的「韌性」和堅忍,表現了他們對未來理想的憧憬和召喚。

坤樹以玩偶造型在炎炎夏日中漫無目的地前進是片中頻頻出現的場景,這個場景的視覺呈現方式設定他幾乎沒有任何視點權——他更多的被放置於被看而不是觀看者的視覺位置上,這無疑呈現了他在社會生活中的邊緣而微末的位置。而當他近乎絕望而無力地走在街頭一群女學生前面希望引起她們的注意(他的職業畢竟是「廣告人」)時,出現了坤樹的觀看/視點鏡頭:那是一種精神自虐的屈辱和痛苦被內化後的無助茫然的目光——所有的路人,包括孩子,都無視他的存在,哪怕僅僅是作為一個商品/廣告的存在,他把羞恥憤懣以致無力的目光一次次來回投向小鎮街上所有的人,卻沒有得到任何眼神或者表情的回應。傳統鄉村小鎮的自然風光與坤樹怪異滑稽且充滿消費社會氣息的小丑服再次形成強烈反諷,情緒(坤樹的情緒以及影片創作者的情緒)在無聲的此刻達到了最強音,甚至超越了而後插入的阿叔伯在街頭破口大罵坤樹丟臉的敘事段落。然而即使如此,坤樹依舊每天畫好小醜臉穿上破舊悶熱的小丑服裝虔誠而又無奈地去「上班」,他對於妻兒的愛戀內化為對艱苦生活原始而又真誠的堅持,而在這種稚拙和誠樸中始終孕育著的豐富的生命力正是電影創作者極力刻畫卻又儘量含蓄表現的內容。台灣詩人蔣勛評價這部影片的文本作家黃春明時所說,「他(指黃)為台灣這些各處生活著的小人物樹立了一個有尊嚴的、不容人隨便可憐和嘲弄的形象。」

故事的結尾出現了明亮的色彩:坤樹獲得了一個新的更體面的工作,踩三輪車為戲院作廣告。此刻彷彿情節在坤樹失業的緊張矛盾前舒緩下來,他興奮地一路狂奔回家幾乎瘋狂地大聲呼喊自己的妻子和兒子。螢幕前的我們忍不住會心一笑——導演打出的高光區尚不僅僅在於另類敘事中邊緣人物的苦難與缺失,更在於這些底層小人物的善良樸素、真實地再現他們微末的歡樂與憂愁。而在這些敘述與呈現的背後的,正是創作者對真實和本土化的期待,對社會邊緣人物的平等溫和並且同情的關照。這種寫實以及對小人物的關照從廣義上來說是影片創作者對「人」——人的情感和生活的深切關懷與關注,而不是歷史事件抑或才子佳人的戲劇性傳奇(鮮明對比於當時氾濫的武俠片和言情片)。他們竭力以個人的書寫來反對教導式的大歷史,讓被大歷史剝奪掉髮言權的客體成為敘述歷史的主體,從被歷史犧牲掉的個體入手挑戰官方的所謂的「正統」的歷史敘述方式,藉助群體中的個體呈現「一個時代」中「一群人」在「自然法則底下的活動」。 舉報

評論