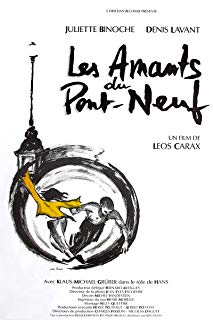

新桥恋人/ The Lovers on the Bridge

導演: 李歐卡霍編劇: 李歐卡霍

演員: 茱麗葉畢諾許 丹尼拉馮 Klaus-Michael Gruber 愛迪絲斯考博 Georges Aperghis

2007-05-01 04:27:03

讓我深深地感受你,新橋戀人

************這篇影評可能有雷************

沒有戀人的他,是頹廢而窒息的,獨自茫然地行走在巴黎街頭,巴黎的街頭燈火輝煌。

失去戀人的她,是悲哀而無助的,有一隻眼睛快要瞎了,腋下夾著畫夾,背著行囊和小貓,流離失所。

這是關於他和她的故事。他叫亞歷,她叫米雪。

鏡頭被安置在看不見車身的車子裡,於是,霓虹與綵燈,水晶般的夜色,盛世的繁華,盡含在車窗框出的景框裡,上下輝映,流水一樣地流淌……然後,你看見了一個踉蹌行走的背影,滄桑落拓,悲觀厭世。車主子嘯著擦身而去,在後視鏡里,你恰看到了那個男人的臉——晦暗而粗糙,目光呆滯,沒有靈魂,漸漸地後退、變小、淡去……你不由不佩服導演的眼光犀利,竟攫取了這麼一個奇異的視角,以這麼一種方式交待了男主人公的出場。

是同一輛車,以同樣的方式,尖叫著駛過了她,又從後視鏡里映出了她,那時,她正獨自橫穿馬路,眼睛看不清楚,自己也不知道要走到哪裡去。

他不知道她正向他走來,此時的他孤獨而痛苦,所以頹然跌倒,跌倒在路當中,然後手按著額頭來來回回磨擦路面,擦得滿頭是血。

開車的人沒有看見他,等開到了眼前,匆忙想要繞開時已經來不及了,車輪無情地輾過了他的腳,沒有停留就揚長而去。

她在慢慢向他走來,走到他的面前,她駐了足,她以為他死了——那麼大張著空洞的嘴,滿臉是血。那一刻是震動的,她深深感受到了他,所以後來她畫他,憑藉記憶畫他。

有誰能料到,最初的相遇竟是蕭瑟如此?

過了很多天,他跛了一隻腳,拄著鋼拐,從醫院裡一瘸一瘸地走出來——他走到了新橋的橋頭。新橋是巴黎最古老的橋,正在修葺中,情況危險,所以用鐵絲網重重地攔起來,禁止人車通行。而這裡,一直是他的窩——他的大風裡的窩。

他熟練地翻進鐵絲網,再走一段就到了。那是橋身向外鼓出的一個半圓平台。長長的橋身,有不少這樣的半圓平台,走一段就會遇到一個——水泥的欄板,水泥的坐板,水泥的柱墩。水泥柱墩上立著古典式樣的路燈,一邊一個地靜靜亮著,光霧籠罩——如此,恰限定了一個獨立的小空間,恍如一個小島,有著淡淡親和的氣味,本來是給遊人休憩的,坐在裡面,可以避一避來自海面強勁的風,而海水就從平台底下流過,因為沒有車來車往,很安靜,所以,你還可以聽見橋下不絕的濤聲——真是很浪漫的。

這本來是他的窩,他怔怔地立在那裡,卻看見了她,不曉得她是如何進來的,一隻眼睛戴著眼罩,蜷在水泥坐板上睡著,身上蓋的是他的破毛毯。他沒有趕她走,而是坐下來,一張一張地,看她畫夾裡的畫。忽然,他低呼一聲,因為他看到了一張黑白速寫——是一張男人的臉,大張著嘴,眼睛突出,空洞而驚懼,難道她畫的是他嗎?那一刻,他深深感受到了她,他感受到她喜歡他的這張臉。於是,他靜靜地走了,一瘸一瘸地走在滿是沙石和水泥的廢橋上。他獨自在另一個半圓平台里坐了一夜,然後,趁了黎明,到公用的水龍頭下,把自己洗乾淨——他想請她再畫自己。

他一動不動地坐在海邊樹下,讓她給他畫像。是誰說過,口開則心靈之門閉,口閉則心靈之門開?就是在這樣默默相對的時刻里,他的心靈之門靜靜開啟,他的靈魂在向她走去——他深深地、深深地愛上了她。

他為她擺姿勢,他能感受到她的眼睛像蝸牛一樣突了出來,痛苦萬分;她為他作畫,她能感受到他那隻跛了的腳很疼。可是,為了讓她高興,他不顧自己的腳疼,也要為她表演噴火——一邊翻觔斗,一邊把火噴得老高,像個愛逞能的孩子,她感受到了,就笑了,笑得痛快。

她怎麼也不能忘記初戀的情人,所以苦悶,她搶走他手裡的酒瓶,他感受到了她的悲哀,就陪她喝得爛醉如泥。他和她歪在地上,嘎聲笑著,笑得很傻。她的手,在地上,慢慢慢慢地向他的手遊去,慢慢慢慢地插進他的手心下,他感受到了,就握住了……

這是巴黎,修葺中的新橋,一對戀人,他們的生活真的很怪。

當這城市慶祝二百週年的時候,滿天都是絢麗的煙火。大朵大朵地開放在夜空中,又紛紛墜落下來,恍如燦爛的星雨,兜頭兜腦地直罩下來,落進海水裡,水天迷離,光色流溢。

他和她立在橋上。城中絃歌不斷,要和大家一起嗎?她問。不要,這裡好一點。他答。很想放槍,她說,想把東西射上老天。於是,他們就放了槍,你射七發,我射七發——橋頭有個騎馬的英雄雕像,他們就是坐在那青銅的馬背上發射的。

如果你瘋狂,我也會陪你瘋狂。他們無語,只是深深地相互感受。她在橋頭,隨著音樂起舞,薄薄的衣袖在風裡飛,他總能跟上,舞得像她一樣瘋狂。

情到濃時,就會想做一點點壞事,總是這樣的,所以,他們撞暈了看守人,偷了一輛摩托艇。就這麼在海面上飛馳,放縱,無所顧忌——讓水花四濺,濺得渾身濕透,只要盡興。

終於覺得累了,她想睡,他就為她揩乾頭髮,她等不及就睡,他說,頭髮還濕不能睡。她還是睡了。他只好走開,臨走前他為她熄滅柱墩上的路燈光,他默祝她睡得好,又悄悄在她身邊放一塊小木板。那小木板上寫著:有人愛你。若你說天空是白的,他會說,但云是黑的,那麼我們便知道是愛上了。

他一個人跑到了海邊擲小石子,打水漂——看那小石子在海面上跳跳躍躍,載浮載沉,他不斷地喊著她的名字:米雪,米雪……他不知道她是否愛他,他感覺不到她的愛。

那一天黃昏時候,滿天都是玫瑰色的流霞,她坐在橋沿上,他倚著橋欄,都在怔怔出神,聽見耳中低低的歌聲,她忽然說,今天天空是白色的。他不信地看著她,她是愛他的嗎?他感受到了她的愛,於是,他說,但云是黑色的。

從此,他們相擁而行。她說,你和我要走在一起,當我什麼也看不見時,你會是我最後的影像,永存我的腦海中。我已準備好在黑暗中生活。因為現在世界只是一團模糊的飛舞火焰。你會在我身邊嗎?我的白手杖?細小的東西已經看不見,它們是最刺激的。微笑是看不見的了,一定要大,要為我而大笑。

他說,等著,然後走開了。你在哪裡?你在做什麼?她問。

看見我嗎?米雪?他喊,他在地鐵隧道的盡頭,不斷的翻觔斗。看見我嗎?米雪?

她感受到了,就笑,笑得滿眼含淚,小丑,她說。

他和她的愛會長久嗎?她其實是上校的女兒。他們地位懸殊。有一天,他發現到處都是尋找她的海報,那麼巨大的海報,綿綿延延,撲天蓋地。不,他不能讓他們找到她,所以他放火。洶洶湧湧的火苗搖擺伸縮,吞噬一切,他根本無法控制,無情的火燒死了人。

她終於離他而去,為了治好她的眼睛。而他,因為殺人,被判入獄三年。被捕的那一天,他蜷在新橋的那個窩裡,水泥的欄板上有她寫的字:亞歷,我從不愛你,忘掉我吧,米雪。沒人可以叫我——去忘記。他以手槍,以最後一發子彈,打掉了自己的一根手指。那一刻,灰色的鴿子飛了起來,那是他心碎的絕望。

她來獄中看他。她說:快兩年了,以為我已經忘掉你。但幾個星期以來每個晚上,總有你的影子。因此我來到這裡,是夢境要我來的,夢中所見的人,醒來要看他們——使生活更簡單。你好,我夢見你,愛使我醒過來。你還會愛我嗎?午夜在橋上,我給你畫像。

他說:可以,像從前一樣,但又不一樣。

那一年的聖誕節,天地間飄著嫵媚的雪。當聖誕的鐘聲敲響十二下的時候,他出獄了,手裡拎著一瓶酒,又一次來到新橋。橋全修好了,現在堅固異常,來來往往的人很多,臉上都掛著溫情的笑。她在向他走來,他在向她走去——然後,他仰面一個趔趄,跌倒在大雪裡,恰滑到了她的腳前,她笑,笑得前仰後合。

他們相擁著縮在曾經的那個角落裡,任滿天紛紛揚揚的大雪,飄得到處都是,風和雪,他和她。

我在畫你的眼睛,在畫你的嘴巴——行了!我會做的更好,像你自己?是的。是,還是不是?是。

他深深地感受到了她的愛,他快樂得在橋沿上翻觔斗。她笑,她的眼睛全好了,她看得很清楚,她愛這個男人。可是,她又害怕,她自己不知道害怕什麼。她說,我要走了,我累死了。不是真的,你不累。他不相信。不,我很累,一定要走了。她堅持。你使我受不了。他的眼中含滿淚水。你對我要忍耐,她說。不行!謊話,謊話,謊話!……他不信地搖著頭,一步一步地向她走去,忽然一把抱住她,從橋上,抱著她躍入了深冬的海……

你再也想不到,他和她最後竟是這樣,相擁立在運沙的拖船上,沙上還覆著未融的雪,船一直走,去往大西洋——他和她就立在船頭上,迎向海風,口中高喊:讓巴黎腐爛去吧!

片尾的那一支歌很好聽,強勁的節奏,沙啞的女聲,汪洋而恣肆地破空而來,充滿流浪的味道,直抵你的靈魂深處,渾然天成,催人淚下。

長長的拖船,就這麼載著這對戀人,在巴黎輝煌燦爛的燈火裡,穿越了一個又一個橋洞,在寂天寞地的歌聲里,漸漸遠去……畫面就這麼定格了,而歌聲還不絕於耳。

新橋戀人,一段浪漫得要死的愛——像一幅色彩艷麗的油畫,象夏天處處盛放的天竺葵。

「倘使追本溯源,在通情的可愛的貝殼裡沒有一座蜆橋,我們棲身人間的秋日喲,多麼短暫。」

——《天網島·走盡留戀的橋》

舉報