電影訊息

電影評論更多影評

2007-03-03 09:34:57

怪物(monsters):回憶那些二十一誡統治下的孤魂野鬼

美國製片人與發行人協會1930年頒布的《海斯法典》(Hays Code)二十一條君臨美國電影業三十多年,期間同性之間的情與欲不得不常常以一種表面扭曲、貶抑的形態從光影的縫隙里傾瀉出來,更曖昧撩人,也更傷心欲絕。

寫完發現除了《妖繩》(8.0分)、《熱鐵皮屋頂上的貓》(7.8分)和《午夜牛郎》(7.9分)都是IMDB的Top250。它們前兩年大致也都在前250名。長江後浪推前浪,前浪死在沙灘上。呵呵。

1.弗蘭肯斯坦的新娘(Bride of Frankenstein,1935)

不遜於原作的續集,甚至很多人說這是詹姆士 Whale最好的一部電影,大蕭條剛過去,距金剛爬上帝國大廈才兩年,可以說科學怪人和金剛一樣是現代性的怪胎,但他們同時也是非社會化的自在主體,提供了反觀人類社會的外部視角。怪人的故事在Whale那裡是一個被棄者的自傳,拒絕女性生殖的激進言說。怪人有和人一樣的軀體,卻因為生於死亡而不是子宮就被人群命名為怪物(Monster),他本不懂也無所謂善惡,是人群的排斥讓他瘋狂,連被創造出來與他為伴的新娘也厭惡他,依偎在弗蘭肯斯坦身邊。

他孤獨地徘徊在荒野裡的身影,是幾代同類人的剪影,他們將如怪物一樣活著,怪物一樣死去。

2.馬爾他之鷹(The Maltese Falcon,1941)

黑色電影開山之作,鮑嘉發跡的兩部經典之一,鮑嘉魅力一日不退,此片一日光環閃耀。它和《蝴蝶夢》都有看過好幾次,但是別的文章提點我才注意到的細節。Cairo拔尖的嗓音,他遞給Sam Spade(Humphrey Bogart)梔子花香的名片和他把玩手杖的姿勢,都在提示他的身份。

四十年代,希區柯克的兩部影片《蝴蝶夢》(Rebecca,1940)和《妖繩》(Rope,1948)也常被引為暗裡在同性禁區里越界,小小反叛《海斯法典》的例證。

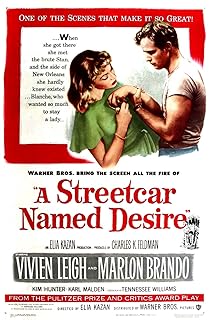

3.慾望號街車(A Streetcar Named Desire,1951)

布蘭奇(費雯麗)和科學怪人一樣是社會的棄兒,人生餘暉裡的一點快樂都來自「陌生人的仁慈」。她和田納西•威廉斯(作者)筆下的南方一樣已是殘花敗柳,玻璃一樣脆弱(威廉斯另有一名作《玻璃動物園》),卻佯裝高貴矜持。她,或者那優美雅緻,早已戰敗的,垂死的南方種植園文明,被妹夫斯坦利(馬龍•白蘭度)大工業的野蠻和粗鄙打得原形畢露。布蘭奇和斯坦利雖是對立的雙方,卻是同性戀人格在壓抑情境下不同側面的投射:道德脫軌,遭到社會遺棄的「蕩婦」與男性氣質無限擴張,甚至鄙夷女性的「真男人」。

在布蘭奇身後,還有一位莫名其妙開槍自殺的昔日愛人,她總能聽到那聲槍響,她明白自己傷害了他,他才會去死,她總在譴責自己。那個無聲的亡魂也在威廉斯的又一部名作《熱鐵皮屋頂上的貓》(1958)里,那隻焦灼的貓是得不到丈夫原諒的伊莉莎白•泰勒,也是保羅•紐曼,那場他最好的朋友與妻子的出軌未遂事件里,他不知道在怨恨哪一個,又在嫉妒哪一個。

4.熱情如火(Some Like it Hot,1959)

這部和《慾望號街車》是我總在說但從沒多說過的片子。我從這部電影入手看比利 Wilder,第一次沒看出這部傳說中偉大的喜劇有什麼特別,竟是日後看過《日落大道》也覺得一般,返回頭看這部方才越看他越可愛。現在也沒想明白是為什麼。

最後那句著名的Nobody’s perfect已被後人說盡。忘了誰說過,這個結局的精妙在於老富翁Osgood連男女都可通融的回答把男扮女裝的傑瑞吊在半空中,他做不回男人,也不是女人,在Osgood一臉幸福滿足的笑容和傑瑞錯訛的神色中,故事戛然而止。

狀似大團圓喜劇,卻什麼問題都沒有解決,似乎也不需要解決了。

我深信比利 Wilder是一個樂觀的傢伙,他是少數我由衷喜愛的樂觀派。

《熱情如火》的這一段同性佳話其實無關情與欲,壓抑與控訴,所以沒有人需要死去。這與比利樂觀與否無關。放在這個序列里權當調節氣氛吧。

5.斯巴達克斯(Spartacus,1960)

元老Crassus(勞倫斯•奧利弗)讓他的奴隸Antoninus侍奉他沐浴時,坦言自己喜歡吃蝸牛,也喜歡吃牡蠣,並說這是品味問題,而不是道德問題。可惜Antoninus聽後不為所動,轉而追隨斯巴達克斯去了。Crassus不僅敗在Varinia,也敗在Antoninus。這五分鐘浴室戲因為暗示性太強當年被剪掉了,不過斯巴達克斯和Antoninus臨終前還是互訴衷腸,英雄相惜了一把。

導演老庫對表現同志情誼一貫興趣不大,可能是他意識到重現羅馬時避不開這個角度。畢竟那時女性還不是完全的人,至高的愛只存在人與人之間,也就是男性之間。他們本不是遊魂,他們在他們的時代光明正大,《伊里亞特》寫到阿喀琉斯為普特洛克勒斯哭得山搖地動時,阿喀琉斯的痛苦自然而然,不見曖昧,也不見隱痛。希臘和羅馬的先哲們到了後世猶太教-基督教的世界裡不僅不能進天堂,甚至被排除在煉獄之外,只能在地獄裡端坐(《神曲•地獄篇》)。

6.午夜牛郎(Midnight Cowboy,1969)

《海斯法典》廢止後,在1968年大規模社會運動和電影新浪潮的夾擊下,舊規矩潰不成軍,所以這部R級片才有幾乎捧回小金人。不過,這部蕩漾著濃郁同性情誼的片子裡,同性戀者雖得以公開出現,卻是個猥瑣的反面形象。和影片一樣辛酸的是現實。

名片不用多言。許多人鍾情影片淡化處理的結尾,汽車駛到了溫暖的終點,Rizzo(Dustin Hoffman)悄無聲息地死在Joe(Jon Voight)的懷裡。

結語:

看過《潘神的迷宮》,本想寫一個「傷心電影」的豆列,竟然發現寫入的七成都有些曖昧。愈曖昧,愈傷心。不過《我私人的愛荷達》那種傳統的異性戀傷害同性戀的單向表述未免偏頗而陷於自憐,實際上我們不過是大競技場裡的鬥獸,彼此傷害:

有旁人回憶說,當年一場晚宴後他走到室外,看到勞倫斯•奧利弗和馬龍•白蘭度在泳池裡親吻,而費雯麗仍在室內與人氣定神閒地談天。她一定什麼都明白,回憶者說。而我不能忘記費雯麗演繹布蘭奇時的瘋狂和她凋謝前的形容枯槁。

今天回顧的這段歷史似乎又在印證一些陳舊的說法:首先,現代權力通過規定正常和變態來確立秩序,總有一小撮人需要被指定為變態,用以反照大多數人的正常;然後,權力規訓的不僅僅是受迫害的少數,而是所有人——不讓他們拍的電影,我們也看不到;最後,權力的高壓即使打在男人身上,也還會轉移到女人身上。她們無論是羔羊,地母,還是蕩婦,都比男人無助。無助是她們活在世上的通行證。

你我在幻想中升到鬥獸場的上空向下看去,也許有一天進入通透澄明之境,頓悟悲劇的完美境界就是它本質上也臻於喜劇,比如契訶夫《櫻桃園》,比如RTD的《同志亦常人》(1999)。無奈我還在凡世的泥土裡打滾且樂此不疲。你呢?

2007.3.3

評論