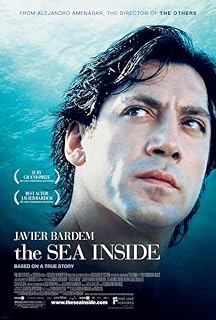

電影訊息

電影評論更多影評

2006-12-12 02:17:36

用多大的勇氣生?用多大的勇氣死?

關於死亡,被提問最多的莫過這樣的問題,如果生命還剩下N天,你會怎樣度過這最後的時間。

很多的人會選擇提前將未來的生命進行精華的濃縮,用一種前所未有的精彩作為生命的完結;我的答案是,如果預知生命的完結點,我寧可選擇在即時結束自己的生命,因為我無法想像一個已經知道死期的人該如何看自己一步一步邁進死亡。

所以我可以想像雷蒙為迎接自己的死亡所進行的努力與抗爭。因為死亡的意義,要遠遠大於生存的價值。

生是希望,死是絕望,這是一個正常人關於生與死的邏輯。但是對於一個高度癱瘓28年,一隻腳已經觸摸到死亡,僅僅依靠呼吸與大腦來維持生命的人來說,生與死的界限完全進行了360度的顛覆。「生」是一幕別人舞台的作秀,「死」是一場自我尊嚴的回歸;「生」是別人的負擔,「死」是自我的解脫;「生」是捆縛,「死」是自由。當所有關於「生存」的樂趣都敵不過「死亡」的價值,對著這樣的生命,正常的人又如何能依據自我的價值觀來進行衡量與評判?所以他們大抵只能說,既然有死的勇氣,為什麼沒有活下去的決心?

《深海長眠》是去年的奧斯卡最佳外語片獎,同時入圍的還有張導的《十面埋伏》。在星光大道上張導說過這樣的話,「我一直都敗在西班牙導演手下,這次也很難講。」大獎塵埃落定後,國內媒體紛紛使用「惜敗」的字眼。

現在看來,置兩部根本無法相提並論的電影於同一起跑線上本就滑稽,「惜敗」一詞用的更是嘲諷。在這樣一部直指生命與尊嚴的影片面前,《十》宛若是出自幼稚園的塗鴉。

這實在是一部上乘的佳作,所有的人物設計都附帶著「生」的不同寓意,新生命的誕生是「生」,生活狀態的轉變是「生」,了結毫無尊嚴的生命是「生」;所有看似不經意的台詞都是落地有聲的人生哲理,「扼殺生命的自由還能叫自由嗎?扼殺自由的生命還能叫生命嗎?」;所有的微笑背後都沾染著無盡的枯澀;越是充滿生機的生活場景,越是讓人感到一種無助的絕望。

當躺在床上的雷蒙幻想著自己如小鳥般地躍出窗戶,掠過平原與山脊,行人與車輛,站在樹林的高處俯視那片那片給予他生命的價值又轉瞬奪走的大海,直至一頭紮下,坐在黑暗中的我們,能做的只剩下伴隨他一起飛,呼吸泥土的芬芳,感受清風的佛面,飛過他曾經輝煌生命,卻轉瞬陷入連綿不絕的深淵。

生命之前,死亡之後,未知的世界,一如深海。

附:

「安樂死」(euthanasia)一詞源於希臘文,由「美好」和「死亡」兩個詞組成,解釋為「好的死亡」,指讓患者無痛苦的去世。從20世紀30年代起,西方國家就有人開始要求在法律上允許安樂死,並由此引發了安樂死應否合法化的大論戰。從30年代到50年代,儘管英國、美國、瑞典等一些國家有人發起成立了「自願安樂死協會」或向國會提出允許安樂死的議案。但是,由於對安樂死問題的認識不清,並且擔心被人利用而導致「合法殺人」,社會上絕大部份民眾反對安樂死。

二戰以後,隨著時代的發展、科技的進步、觀念的更新,贊成安樂死的觀點開始呈上升趨勢,有關安樂死的民間運動和立法運動也日益增多。1967年美國建立了安樂死教育學會。1969年英國國會辯論安樂死立法法案。1976年日本舉行了「國際安樂死的討論會」,宣稱要尊重人「有尊嚴的死去」的權利。

1993年2月,荷蘭通過了一項關於「沒有希望治癒的病人有權要求結束自己生命」的法案,成為世界上第一個通過安樂死立法的國家。其後兩年,澳洲北部地區也通過了類似的法案。2002年4月,比利時議會通過的安樂死法,成為世界上第二個以法律形式准許實行安樂死的國家。

據有關民意測驗統計,進入90年代,美、法兩國支持安樂死的比率分別為90%和85%。荷蘭立下患致命疾病時授權醫生實施安樂死遺囑的已有10萬人。而日本、瑞士等國家支持安樂死合法化的人也與日俱增。2000年10月26日,瑞士蘇黎世市政府通過決定,自2001年1月1日起允許為養老院中選擇以「安樂死」方式自行結束生命的老人提供協助。

2000年11月30日,阿姆斯特丹市含笑而去的迪莉亞是荷蘭合法安樂死第一人。母親迪莉亞的去世,儘管讓孩子們心痛不已,但多少令他們感到寬慰的是,母親在臨終前終於得以實現她自己的夢想——被實施安樂死,從而減輕了病痛之中的母親的許多痛苦。

評論