電影訊息

電影評論更多影評

2006-10-17 22:47:11

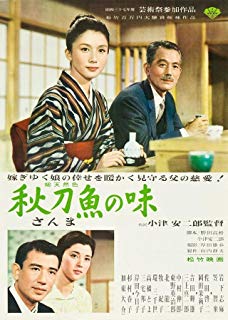

秋刀魚之味

小津的《秋刀魚之味》其實不關秋刀魚事,全片唯一出現魚的場面,是開頭三個男人請老師飲宴一場中的魚料理,不過那並不是秋刀魚,而是海鰻。

原來小津在拍《小早川家之秋》時,公司催促下一部片子,他在匆忙之下臨時命名為《秋刀魚之味》。片子要說的不是秋刀魚本身,而是要帶給人一種「秋刀魚之味」般的人生況味。

何謂秋刀魚之味?不是日本人自然難以有深刻的領會。按照劉黎兒的說法,秋刀魚最早於每年八、九月份出現於日本東北岩手縣附近的三陸海岸地帶,然後在十、十一月份南下到東京附近的房總半島,而到達曾經寫詩吟誦過「秋刀魚之味」的佐藤春夫的家鄉紀州新宮,則是次年三月時。無論秋刀魚出現在何處,均令人有一種秋風蕭瑟和寒冬寂寥的淒冷感覺。此外,日本人烤秋刀魚,在小火爐上冒著青煙,發亮半邊黑的秋刀魚胴體滋滋滲出脂肪沫,味道飄滿一室,分外濃郁,人一聞之,更加感覺到秋意涼涼,「秋刀魚是忠實的報秋魚,一烤秋刀魚,便像是風吹透心中隙縫,涼颼颼的感傷隨即湧上來」。

正因為秋刀魚是一種報時魚,因此它也成了日本俳句寫作中的一個常用季語。隨便登上一個俳句網站進行季語檢索,秋之主題下必有它,我們隨便也可讀到諸如「日暮時分,燒秋刀魚的人呀,湧滿橫尾」、「秋深矣,在七輪燒烤橫尾的秋刀魚」、「在七輪燒烤秋刀魚 秋色滿長空」(意譯)等俳句,秋刀魚引發的都是一種深切的秋之味,正如俳聖芭蕉所吟:「暮秋長喈吁,傷時嘆世者誰子?西風掠髭鬚!」

看小津的《秋刀魚之味》,的確有這種不勝秋風之感。本來,《秋刀魚之味》較之小津刻畫老年人晚景淒涼的早期作品《東京暮色》和表達「樹欲靜而風不止,子欲養而親不在」的家庭崩解的《東京物語》,意境圓看似融平和許多,實則如湯禎兆所云,「《東京暮色》處理的是一個殊異的家庭,環境造成的不幸為眾人悲愴的愁苦配上穩當的理由。《秋刀魚之味》的平山周平卻有兒有女,結婚了的兒子和媳婦也孝順體諒。但縱然上下都是彬彬守禮的好人家,同樣無法減輕老人晚年的孤獨難奈。女兒路子出嫁的送別,倒不如說是對老人的告別。因為平山周平的痛苦沒有什麼不幸加諸身上,於是更強力說明了生途悠悠的折磨。」

其實《秋刀魚之味》開頭平山周平的老師父女的境況,可視為作品的一條副線,它正是《東京暮色》母題的變奏與迴響,它和平山周平嫁女的主線相互交織,深化了「無論是悲是喜,而人生終歸於一人的落寞」的人生實相的主旨,較《東京暮色》更令人難為懷。

更何況,小津拍此片時,正逢母喪,那種人生的苦味,見之於他的日記:春天在晴空下盛放/櫻花開得燦爛/一個人留在這裡,我只感到茫然/想起秋刀魚之味/殘落的櫻花有如布碎/清酒帶著黃蓮的苦味。

小津心頭的這份苦澀,盡皆流淌於《秋刀魚之味》的影像之中。別的不說,光看片頭設計不再使用自三十年代中期他的作品中一直採用的麻布,就可見出他心情的變換。小津作品的恬靜、簡淨、凝練的風格,正正體現於開頭這方素樸的麻布上,反映著他內心平和的思想。這塊麻佈成為小津的標籤,也成為小津迷津津樂道的一景,如黃愛玲所說「每次看到片頭工作人員的名字,端莊而又看似隨意地寫在素樸的麻布上面,心裡就會踏實起來,就如一個惶孔的迷路小孩,終於回到家門,是的,是這個門口了,只要按按門鈴,就會再回到熟悉的家。」《秋刀魚之味》中不知出於何故,片頭不見了這熟稔的記認,那些清雅的樹影顯得有些紊亂,沒有了我們見慣的那份質樸和本真,不禁有些惶然起來。想起來,這是小津的遺作。不免揣想,是小津拍此片時對生命的嬗遞和時間的流變有了更深切的體認嗎?是否拍片前母親的去世讓小津憂患傷生,於是麻布的溫煦變成了湛然冷然的忘川之水和倒映於其間的樹木的蒼然的姿影?

《秋刀魚之味》片首映照出小津的荒涼心境。母親的去世,使他生命中的一抹溫暖沒了影兒,作為觀者,我們隱隱然也有種淒冷的落索。「清酒帶著黃蓮的苦味」,就是戲裡戲外,小津不勝其情的「秋刀魚之味」。 舉報

評論