電影訊息

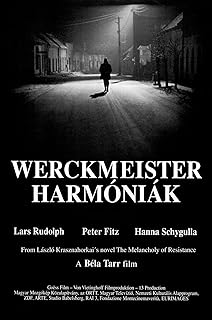

鯨魚馬戲團--Werckmeister harmoniak

編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

鲸鱼马戏团/残缺的和声/和睦相处

導演: 貝拉塔爾 Agnes Hranitzky編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

電影評論更多影評

2006-08-04 10:37:52

那未眠的30個小時

這是一部成功的挑戰了好萊塢的電影,它以截然不同的敘述視角和拍攝手法讓你所熟知的電影理論變得陌生起來。不知道匈牙利人是否對黑夜有著難以割捨的感情,電影開始的一切似乎又讓我們回到了《地鐵風情畫》裡那個陌生又熟悉的,充滿魔幻色彩的黑暗之中。

陌生,一切都是陌生。一個不知姓名的東歐小鎮,一個連導演自己都物色了整整一年的廣場,一個莫名的時代,一場不知緣由的暴動,陌生的語言,陌生的鏡頭。如果你還對《大象》有著朦朧的記憶,諸多的第一視角的長鏡頭,諸多的和故事無關的鋪墊,還有那個莫名其妙的名字,那麼《Werckmeister Harmonies》定然會喚醒那份早已模糊不清的記憶。

140分鐘的電影描述了給一個小鎮帶來巨大震撼的故事,而在這個故事裡,你不知道它的意義究竟是什麼,不知道究竟誰是它的主使者,因為導演把視角完完全全的放在了一個與它看似無關的主角身上。於是,我們所能做的就是眼睜睜的看著這一切啟動,發展,高潮,結束,無動於衷。

之所以想到《大象》,這就是一個原因: 你只是看到了你所能看到的一切,就像隻是看到這個龐然大物的一小部份,你感到了震撼,但你卻根本不知道這究竟是一個什麼東西。另一個原因那個重要線索:鯨魚的屍體。電影的主角Janos是唯一看到這個鯨魚的人,他兩次與它發生了最近的接觸,他與它說話。但當影片結束的時候,我們發現了Janos的悲情色彩——他連自己唯一能看到的東西都是假的。如果你再把記憶追溯到影片剛剛開始的鏡頭,這個善良的,對真理充滿好奇的青年像上帝一樣讓一個人作太陽,一個人作地球,一個人作月亮,三個人在他的指使下在自轉與公轉的運動中模擬著太陽系的結構,Janos站在一個哲學家的高度對用詩一樣的語言對日蝕進行著充滿藝術感的解釋,那你就更會發現,在這種主導與被主導的反襯之下這個人物的悲情色彩。

影片的長度是140分鐘,但是它的鏡頭數量只有37個(根據IMDB某網友的統計)。你會驚奇的發現一個俯視的鏡頭對準一個分叉路口,然後讓你在畫面和自己的手錶間的視覺轉換之中看著兩個人走完各自眼前的路;你也會驚奇的發現鏡頭會對準兩個行走的人,其間什麼都沒有發生,但是你還是不得不平靜的看他們從家門口走到幾百米以外的地方。這個便是電影的真實性。我曾經設想,整部電影關於「距離」的描述完全沒有舞台化,即是有幾百米的路程,導演便讓演員走這幾百米的路程,讓觀眾看著幾百米的路程。網路上鳳毛麟角的資料似乎也證明了我的這個猜想。既然影片在空間上出現了非舞台化,那麼對應的它所能描述的時間跨度自然也會非常有限。140分鐘的電影僅僅描述了大概30個小時的故事,而且是單執行緒描述,鏡頭僅僅是追蹤了主角一個人。

不知道你是否和我一樣對缺乏睡眠的經歷深有感觸,當你從通宵教室抑或通宵網咖抑或包夜後的好樂迪走出來,然後表面若無其事的進行第二天的活動,但實際上你卻發現自己早已變得遲鈍的大腦已經對周圍即便緩慢變化的一切無所適從,於是一切開始顯得不合常理,直到下一次睡眠的結束才能讓你重新試圖回想那如同夢中度過的幾個小時。可是,不論當時身邊的一切顯得多麼不可解釋,但它依然是我們的日常生活而已,而且當黑夜再次降臨總歸還有補充精力的時間,但Janos在這非線性的一天裡卻接觸了這一生最具震撼的所有場面:在這個與外界的一切隔絕的閉塞小鎮裡他欣賞到了上帝的天工——那個後來被證明充滿荒謬色彩的鯨魚,他經歷了一場好人摧殘好人的暴動,而且最悲慘的是,他甚至沒有機會從這個非線性的夢境中回到真實的世界——他後來瘋了最後。。。

導演沒有匆匆帶過生活中的細節:Janos收拾房間,鯨魚管理者緩緩打開巨型的車廂,這些都佔據了影片很多的時間,一切顯得自然而和諧。這樣的和諧為後來極為突兀的鏡頭再次做了對比,在拉德茨基進行曲中兩個人用沒有節奏的試圖用優雅的舞姿跳舞,隨後畫面轉換到了軍官的家裡,那裡也放著拉德茨基進行曲,而小孩子也一面在床上無節奏的跳越一面用刺耳的金屬打著拍子,唱片隨後卡在一個地方來回的放,另一個孩子對著電風扇用他父親窮兵黷武的語氣對Janos進行著威脅。這樣凌亂的場面又剛好對睡眠缺乏狀態下思維的散亂產生了正反饋。

我並沒有提到電影最核心的情節,因為我也是近距離的站在一條鯨魚身體某個部位之前,如果試圖找到這部影片情節的大背景或者像解讀大衛林奇或者庫布里克一樣分析這部電影,則真會破壞掉導演精心為我們設計的藝術的一切。

陌生,一切都是陌生。一個不知姓名的東歐小鎮,一個連導演自己都物色了整整一年的廣場,一個莫名的時代,一場不知緣由的暴動,陌生的語言,陌生的鏡頭。如果你還對《大象》有著朦朧的記憶,諸多的第一視角的長鏡頭,諸多的和故事無關的鋪墊,還有那個莫名其妙的名字,那麼《Werckmeister Harmonies》定然會喚醒那份早已模糊不清的記憶。

140分鐘的電影描述了給一個小鎮帶來巨大震撼的故事,而在這個故事裡,你不知道它的意義究竟是什麼,不知道究竟誰是它的主使者,因為導演把視角完完全全的放在了一個與它看似無關的主角身上。於是,我們所能做的就是眼睜睜的看著這一切啟動,發展,高潮,結束,無動於衷。

之所以想到《大象》,這就是一個原因: 你只是看到了你所能看到的一切,就像隻是看到這個龐然大物的一小部份,你感到了震撼,但你卻根本不知道這究竟是一個什麼東西。另一個原因那個重要線索:鯨魚的屍體。電影的主角Janos是唯一看到這個鯨魚的人,他兩次與它發生了最近的接觸,他與它說話。但當影片結束的時候,我們發現了Janos的悲情色彩——他連自己唯一能看到的東西都是假的。如果你再把記憶追溯到影片剛剛開始的鏡頭,這個善良的,對真理充滿好奇的青年像上帝一樣讓一個人作太陽,一個人作地球,一個人作月亮,三個人在他的指使下在自轉與公轉的運動中模擬著太陽系的結構,Janos站在一個哲學家的高度對用詩一樣的語言對日蝕進行著充滿藝術感的解釋,那你就更會發現,在這種主導與被主導的反襯之下這個人物的悲情色彩。

影片的長度是140分鐘,但是它的鏡頭數量只有37個(根據IMDB某網友的統計)。你會驚奇的發現一個俯視的鏡頭對準一個分叉路口,然後讓你在畫面和自己的手錶間的視覺轉換之中看著兩個人走完各自眼前的路;你也會驚奇的發現鏡頭會對準兩個行走的人,其間什麼都沒有發生,但是你還是不得不平靜的看他們從家門口走到幾百米以外的地方。這個便是電影的真實性。我曾經設想,整部電影關於「距離」的描述完全沒有舞台化,即是有幾百米的路程,導演便讓演員走這幾百米的路程,讓觀眾看著幾百米的路程。網路上鳳毛麟角的資料似乎也證明了我的這個猜想。既然影片在空間上出現了非舞台化,那麼對應的它所能描述的時間跨度自然也會非常有限。140分鐘的電影僅僅描述了大概30個小時的故事,而且是單執行緒描述,鏡頭僅僅是追蹤了主角一個人。

不知道你是否和我一樣對缺乏睡眠的經歷深有感觸,當你從通宵教室抑或通宵網咖抑或包夜後的好樂迪走出來,然後表面若無其事的進行第二天的活動,但實際上你卻發現自己早已變得遲鈍的大腦已經對周圍即便緩慢變化的一切無所適從,於是一切開始顯得不合常理,直到下一次睡眠的結束才能讓你重新試圖回想那如同夢中度過的幾個小時。可是,不論當時身邊的一切顯得多麼不可解釋,但它依然是我們的日常生活而已,而且當黑夜再次降臨總歸還有補充精力的時間,但Janos在這非線性的一天裡卻接觸了這一生最具震撼的所有場面:在這個與外界的一切隔絕的閉塞小鎮裡他欣賞到了上帝的天工——那個後來被證明充滿荒謬色彩的鯨魚,他經歷了一場好人摧殘好人的暴動,而且最悲慘的是,他甚至沒有機會從這個非線性的夢境中回到真實的世界——他後來瘋了最後。。。

導演沒有匆匆帶過生活中的細節:Janos收拾房間,鯨魚管理者緩緩打開巨型的車廂,這些都佔據了影片很多的時間,一切顯得自然而和諧。這樣的和諧為後來極為突兀的鏡頭再次做了對比,在拉德茨基進行曲中兩個人用沒有節奏的試圖用優雅的舞姿跳舞,隨後畫面轉換到了軍官的家裡,那裡也放著拉德茨基進行曲,而小孩子也一面在床上無節奏的跳越一面用刺耳的金屬打著拍子,唱片隨後卡在一個地方來回的放,另一個孩子對著電風扇用他父親窮兵黷武的語氣對Janos進行著威脅。這樣凌亂的場面又剛好對睡眠缺乏狀態下思維的散亂產生了正反饋。

我並沒有提到電影最核心的情節,因為我也是近距離的站在一條鯨魚身體某個部位之前,如果試圖找到這部影片情節的大背景或者像解讀大衛林奇或者庫布里克一樣分析這部電影,則真會破壞掉導演精心為我們設計的藝術的一切。

評論