電影訊息

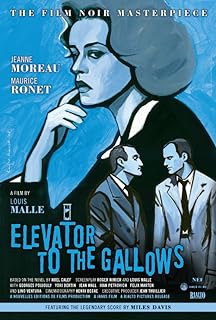

死刑台與電梯--Elevator to the Gallows

原著: Noel Calef

編劇: Roger Nimier

演員: 珍妮摩露 Maurice Ronet Georges Poujouly Yori Bertin

通往绞刑架的电梯/往死刑台的电梯(台)/死刑台与电梯

![]() 7.9 / 28,732人

91分鐘 (copyright length)

7.9 / 28,732人

91分鐘 (copyright length)

原著: Noel Calef

編劇: Roger Nimier

演員: 珍妮摩露 Maurice Ronet Georges Poujouly Yori Bertin

電影評論更多影評

2006-07-17 06:26:26

千萬不要把照片亂放

對路易·馬勒的印象停留在《愛情重傷》,停留在那種極端激烈的人物性格,和由此導致的宿命般的悲劇意味。本片作為他的長片處女作,被稱作法國新浪潮的先聲,用黑白影像演繹了一個並非十分文藝化的故事,甚至還帶著些懸疑緊張的好萊塢犯罪片風格。影片並沒有像一般的文藝片那樣細膩刻畫人物性格,反而很注重故事本身的曲折動人,以致於我覺得本片作為歐洲文藝片的代表作,觀賞性反而超過了藝術性。再加上片名表面上所帶有的象徵意味,電影與我的期望還是有一定距離的。

記得好幾年前看過科恩兄弟的《缺席的人》,又名《找錯兇手殺錯人》、《綠帽離奇勒索案》,那時對那種怪誕荒謬的風格不是看得很明白,但在我的印象中大體情節似乎與本片有些類似,也有婚外情,也有陰差陽錯的殺人案。從故事本身來說,導演似乎要表達的是一種命運無常的觀點,男主角一點小小的疵漏牽扯出一連串意外事件,使得他原本天衣無縫的計劃被破壞無遺。就像《蝴蝶效應》所要闡明的那樣,計劃永遠趕不上變化,對命運我們始終無法考慮周全,任何一點被忽略的因素都有可能帶來意想不到的結果。

本片的題材雖然是犯罪,但並沒有像普通犯罪片一樣玩弄懸念,一開始就讓作案者、作案動機和作案過程真實完整地呈現,而且到影片結束我們也並沒有發現背後有任何複雜的背景和黑幕。影片情節上所帶來的刺激性,主要是主體案件所引發的枝蔓,主線和副線的互為因果構成了故事的渾然結構。可以說吸引我看下去的,不是案件發生原因的撲朔迷離和人物心理的錯綜複雜,而是案件所帶來的枝節叢生和人物命運的牽扯人心。

從一開始男主角的作案過程來看,本片還帶著明顯的商業片氣味。繩鉤、手套、手槍、微型照相機,這些似乎間諜設備的工具在那個年代恐怕已算得上新奇。而且男主角設計案件的精巧也著實令人驚嘆,從頭到尾時間很短,但過程細緻周詳堪稱完美。還有那段男主角被困在電梯裡的鏡頭,他鑽到電梯下面以後所面臨的險境,氣氛緊張令人窒息。雖然大片的刺激眩目早已令我有些審美疲勞,但這種現實風格的場景還是給人帶來一種別樣的冷峻風致。

電影篇幅較短,每個人物都輕描淡寫,但各自的性格特徵還是很鮮明。一開場是卡瑞拉夫人的面部特寫,雖然半老徐娘卻成熟性感,慵懶無力且魅惑勾人,吐出來的一字一句都似乎充滿了慾望。她在大街上徐徐獨行的段落,還帶著一絲黑白片所特有的悽美。於連這個名字讓我想起《紅與黑》,他與老闆夫人的曖昧關係不知道是不是巧合。從他的作案手段來看,在大樓里不露痕跡地殺人,在電梯裡百折不撓地求生,自始至終鎮定自若,有一種審慎沉靜的魅力。還有就是賣花女和她男友的衝動無知,但導演對他們的定位也似乎僅限於此,這兩個人的性格還是略顯單薄。

最後那個警探說:「千萬不要把照片亂放。」這一語道破了兩起殺人真相敗露的直接原因。或由於計劃的周密,或由於身份的誤會,兩個兇手還是藏得比較隱蔽,但一捲膠片卻洩漏了全部秘密。這也提出了一個現代社會的問題,就像《手機》所暗示那樣,科技的日益發達使我們每個人的隱私無處可藏。手機可以拍照,筆可以錄音,城市裡佈滿了各種探頭,太空裡的人造衛星也如永不疲倦的眼睛。我們能做的,只能是把自己拍的照片收藏安妥,千萬不要再亂放了。

記得好幾年前看過科恩兄弟的《缺席的人》,又名《找錯兇手殺錯人》、《綠帽離奇勒索案》,那時對那種怪誕荒謬的風格不是看得很明白,但在我的印象中大體情節似乎與本片有些類似,也有婚外情,也有陰差陽錯的殺人案。從故事本身來說,導演似乎要表達的是一種命運無常的觀點,男主角一點小小的疵漏牽扯出一連串意外事件,使得他原本天衣無縫的計劃被破壞無遺。就像《蝴蝶效應》所要闡明的那樣,計劃永遠趕不上變化,對命運我們始終無法考慮周全,任何一點被忽略的因素都有可能帶來意想不到的結果。

本片的題材雖然是犯罪,但並沒有像普通犯罪片一樣玩弄懸念,一開始就讓作案者、作案動機和作案過程真實完整地呈現,而且到影片結束我們也並沒有發現背後有任何複雜的背景和黑幕。影片情節上所帶來的刺激性,主要是主體案件所引發的枝蔓,主線和副線的互為因果構成了故事的渾然結構。可以說吸引我看下去的,不是案件發生原因的撲朔迷離和人物心理的錯綜複雜,而是案件所帶來的枝節叢生和人物命運的牽扯人心。

從一開始男主角的作案過程來看,本片還帶著明顯的商業片氣味。繩鉤、手套、手槍、微型照相機,這些似乎間諜設備的工具在那個年代恐怕已算得上新奇。而且男主角設計案件的精巧也著實令人驚嘆,從頭到尾時間很短,但過程細緻周詳堪稱完美。還有那段男主角被困在電梯裡的鏡頭,他鑽到電梯下面以後所面臨的險境,氣氛緊張令人窒息。雖然大片的刺激眩目早已令我有些審美疲勞,但這種現實風格的場景還是給人帶來一種別樣的冷峻風致。

電影篇幅較短,每個人物都輕描淡寫,但各自的性格特徵還是很鮮明。一開場是卡瑞拉夫人的面部特寫,雖然半老徐娘卻成熟性感,慵懶無力且魅惑勾人,吐出來的一字一句都似乎充滿了慾望。她在大街上徐徐獨行的段落,還帶著一絲黑白片所特有的悽美。於連這個名字讓我想起《紅與黑》,他與老闆夫人的曖昧關係不知道是不是巧合。從他的作案手段來看,在大樓里不露痕跡地殺人,在電梯裡百折不撓地求生,自始至終鎮定自若,有一種審慎沉靜的魅力。還有就是賣花女和她男友的衝動無知,但導演對他們的定位也似乎僅限於此,這兩個人的性格還是略顯單薄。

最後那個警探說:「千萬不要把照片亂放。」這一語道破了兩起殺人真相敗露的直接原因。或由於計劃的周密,或由於身份的誤會,兩個兇手還是藏得比較隱蔽,但一捲膠片卻洩漏了全部秘密。這也提出了一個現代社會的問題,就像《手機》所暗示那樣,科技的日益發達使我們每個人的隱私無處可藏。手機可以拍照,筆可以錄音,城市裡佈滿了各種探頭,太空裡的人造衛星也如永不疲倦的眼睛。我們能做的,只能是把自己拍的照片收藏安妥,千萬不要再亂放了。

評論