電影訊息

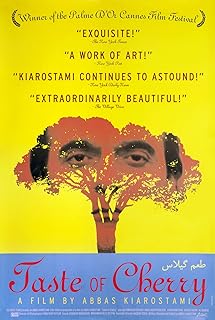

櫻桃的滋味--Taste of Cherry

編劇: 阿巴斯奇亞洛斯塔米

演員: 赫瑪永厄沙迪 Abdolrahman Bagheri Afshin Khorshid Bakhtiari Safar Ali Moradi Mir Hossein Noori

樱桃的滋味/樱桃之味/TasteofCherry

導演: 阿巴斯奇亞洛斯塔米編劇: 阿巴斯奇亞洛斯塔米

演員: 赫瑪永厄沙迪 Abdolrahman Bagheri Afshin Khorshid Bakhtiari Safar Ali Moradi Mir Hossein Noori

電影評論更多影評

2006-05-31 10:37:28

櫻桃不是個滋味——巴迪的「罪」與另一種罰

櫻桃不是個滋味

——巴迪的「罪」與另一種罰

金浪

近年來,伊朗電影開始在世界範圍內呈現出聲名鵲起之勢,其著名導演阿巴斯•基亞羅斯塔米可謂功不可沒。阿巴斯的代表作「伊朗三部曲」並未得見,能找到的只有一部《櫻桃的滋味》。這是一部關於自殺的電影,更為吸引我的是影片中關於生命與死亡的探討。

加繆有一句名言:「真正嚴肅的哲學問題只有一個:自殺。」阿巴斯的電影《櫻桃的滋味》則用另一種方式演繹了這個命題。關於死亡的話題一如既往的沉重,但在阿巴斯的電影中卻呈現得異常平靜。在風格上,阿巴斯的電影與古波斯詩歌一脈相承。嚴格地來說,這篇文章並不是一篇影評,我想做的只是記錄下自己關於主人公巴迪的一些零碎的思考。

罪還是非罪?

電影中,巴迪到處尋找能夠在他自殺後埋葬自己的人。整個過程他都很謹慎,原因在於他意識到自己的行為是一種罪行。眾所周知,伊朗是一個伊斯蘭教國家。對於伊斯蘭教教義中有關自殺的規定我並不熟悉。只是在巴迪與神學院學生的談話中,他親口說出了:「我知道自殺是一種罪。」

在影片中,阿巴斯通過不同人物表達了對死亡的不同態度。其中軍人和神學院學生的設置饒有意味。在戰場上軍人是殘酷的,他們直接與死亡打交道。但是片中的年輕軍人卻對巴迪的念頭感到恐懼與不安,甚至奪路而逃;神學院學生可以說是宗教倫理的代表,而阿巴斯正是借神學院學生之口說出了那個讓巴迪戰戰兢兢的戒律——「聖人們、十二代教徒和《古蘭經》都告訴我們,人不能自殺。身體受諸於神,我們不能摧殘它。」事實上,大多數的宗教都把自殺視為一種罪行,其性質甚至與他殺一樣,都是對生命的擅自摧毀。

儘管除了猶太教、伊斯蘭教這樣的一神教外,大多數的宗教都沒有明確地在教義中規定自殺是一種罪行。以基督教為例,《舊約》和《新約》中都沒有任何地方禁止自殺行為,但是歷來的教義解釋者們卻自行規定了禁止自殺的訓誡,並在此基礎上不斷豐富和闡釋。以致於今天,在世界範圍內,自殺都被看作一種罪行,至少是一種懦弱的行為,一種虛無主義的對現實痛苦的逃避。

在哲學上,自殺也一直是哲學家們關心的焦點。當然討論的重心已不再侷限於罪行的界定,而是從本體論和價值論的角度思考生與死的意義。所有的觀點都不外乎兩種——肯定和否定。18、19世紀德國兩位哲學家分別捍衛了這兩種針鋒相對的觀點,一個是康德,一個是叔本華。康德的出發點乃是在於如果每個人都有放棄自己生命的可能性,那麼人類整體也就有了滅亡的可能。這樣一來,個人的選擇就影響到了人類的存在。這種看法與亞里士多德宣稱的「自殺不是對個人而是對國家的冒犯」如出一轍。當然,我們也可以把它看作是宗教福音在哲學中的一種變體。如果說,康德關於自殺的思考帶有濃重的倫理色彩,那麼叔本華則是從哲學角度來看待自殺。叔本華的《自殺論》與他的哲學一樣流露著悲觀情緒。他認為個人有放棄生命的權利。自殺完全是個人的事情,不應該被摻入過多的社會因素。當一個人對現實感到絕望的時候,用肉體的痛苦結束精神的痛苦未嘗不是件好事。在叔本華看來,問題的關鍵不在於死亡本身,而在於死亡的方式。與生理事件相比,死亡應該成為一種哲學或宗教事件。因而,參悟人生苦痛之後的捨棄使得自殺更像是一種哲學的行為藝術。

儘管加繆對叔本華的看法頗有微詞,但是叔本華們的觀點與康德們的觀點仍然成為對自殺問題的分野——前者認為自殺是對現世痛苦的解脫;後者把自殺看作罪,或者罪的延伸。《櫻桃的滋味》中的巴迪選擇了自己結束生命的方式,並富於詩意地把安息之地選在了一顆櫻桃樹下。儘管片中並沒有告訴我們巴迪自殺的原因,厭倦?孤獨?絕望?……這些只能靠我們用想像來猜度。然而我相信,電影中阿巴斯並不關注自殺的原因,這也正是他與庸俗劇導演的區別。自始自終電影都穿梭在宗教與哲學之間,它關注的是死亡,是捨棄,是罪與可能性的對抗。

宗教福音還是本體壓抑?

看過《櫻桃的滋味》後,我首先想到的就是對宗教福音的質疑。

不管是在伊斯蘭教,還是在基督教中,自殺都是一種原罪。儘管這種原罪在很大程度上沾染了後世世俗教化的色彩。基督教中,死亡是上帝對亞當夏娃偷食禁果的懲罰。因而人類註定會死亡,但這性命攸關的繩索卻不握在人類自己手中。上帝是生殺大權的唯一享有者,人生在世必須甘願受罰。叔本華就曾指出這種基督教福音的內在核心:人生的終點和目的是遭受苦難。否則——如自殺——便是對上帝權力的僭越。因而,對自殺的禁止也就成了接受救贖的可能。

巴迪的「罪」就在於他的行為違背甚至放棄宗教福音。這種違背使他的內心背負了沉重的壓力。我們可以看到,即使巴迪在做出捨棄生命的決定後,他仍然無法逃避源於生之世界的重壓。按照常理來說,自殺乃是對生之世界的徹底棄絕。但是巴迪仍然為一件事情耿耿於懷,那就是要找一個人埋葬他。在某種程度上說,巴迪的棄絕是不徹底的。在博物館實驗員答應了他的要求後,他還特意跑去再三強調要在埋葬他前一定要先確定他有沒有死。這個情節流露了巴迪的恐懼。在生與死的邊緣,每個人都註定會猶豫,徬徨,處在矛盾的內心爭鬥中。巴迪也許在一定程度上修正了叔本華的看法。

巴迪無法徹底棄絕不僅僅是因為他對生命的戀戀不捨,而是無法擺脫來自生之世界的壓抑。在弗洛伊德的理論中,人同時具備生存本能和死亡本能,生存本能體現為性慾。兩者同樣能帶來快感。在日常生活中,生存本能和死亡本能都處在強大的超我壓抑下。只是死亡本能潛藏得更加的隱秘,往往轉嫁為破壞的慾望。因此,每個人都有趨向於死亡的本能。自殺便與這兩個本能密切相關。歷來的很多倫理研究者都把自殺與禁慾聯繫在一起,認為自殺首先實現的是對慾望的扼殺。儘管這樣的理論在當今或多或少地與弗洛伊德發生了聯繫,但是他們卻沒有意識到自己對弗洛伊德理論的誤用。在對禁慾的解釋中,自殺被從深層無意識里拔除出來,反過來成為了壓抑無意識的超我力量。事實是,無意識領域本來就在進行著一場鏖戰——生存本能與死亡本能的對抗。因此,壓抑一開始就不只是來自外部世界。自殺是無意識深處死亡本能佔據絕對優勢的力量,但生存本能並未被徹底拔出。這也印證了像巴迪一樣的自殺者在死前的焦慮恐懼症。

宗教福音以歌頌生命的形式譴責自殺,這本身就構成了對死亡本能的壓抑。在法蘭克福學派那裡,社會通過各種形式壓制或祛除個人的慾望,使個人與社會同一,從而造成了人的異化。因而,反抗壓抑的過程也就是對愛慾的解放。與社會壓抑一樣,宗教根除的也是作為個人的整個的慾望。更為可怕的是,宗教不僅以禁慾的形式祛除體現為性慾的生存本能,又用宗教福音的虛幻性祛除死亡本能。這種壓抑直接作用在生與死的抉擇上,對人的存在而言,它是一種本體壓抑。於是,人的慾望不復存在,慾望被宗教挖空了,成為祭壇上最美麗的祭品。

宗教以禁止自殺來逃避自殺帶來的懲罰,從而對人造成一種本體性壓抑。而自殺則以個體的形式否定了末日,是對末日的嘲弄與終結。

選擇還是無從選擇?

海德格爾說過一句名言:「向死而生。」這句話很凝練地道出了人的此在狀態。同其他的哲學家一樣,海德格爾也分外執著於生死問題。他認為死亡是超越經驗的,任何人在談論死亡的時候都不可能親身經歷過它。我們所說的死亡不過是對死亡的一種想像。因而,死亡不是一個事件。在這個意義上講,自殺不過是提前結束了自己的此在狀態。

一種樂觀的看法是,每個人都有選擇生或者死的權利。正如巴迪在找到一位願意為自己埋屍的老人時,老人告訴他生命是一種選擇,而非一種責任。人無法選擇他的性別、出生地、出生時間、以及出生的國家;惟一自己可完全掌握的事便是選擇何時與如何自殺。這樣的開導與老人描述自己年輕時的自殺經驗和櫻桃甜美的味道一樣讓人感動。死亡可以說是人類權利的底線,也是自由的底線。我們無法想像,一個人在遭遇人世間最大的苦痛時連自殺的可能性都沒有的沮喪。所以,某位法國哲學家才說:「如果沒有選擇自殺的可能性,我早己自殺了。」

然而,實際情況卻並不如想像中的那樣樂觀。個人的境況總是在荒謬與無助中打轉,卡夫卡經常在小說中描寫這樣的狀態。《訴訟》中的主人公K遭遇了一場莫名其妙的審判。K為了審判能儘快進行而費盡心機,甚至想到了自殺,以逃脫來自秘密審判庭的壓抑。但結果是K死於一次神秘的行刑。這個故事讓我們不得不懷疑個人自由的限度。自殺真的如同想像中的那樣取決於個人的選擇嗎?自殺真的能夠像叔本華所說的那樣是一件私事嗎?

面對這個問題,巴迪是苦惱的。雖然他做出了自殺的選擇,但是仍然難以如釋重負。正如同歷史上曾經有為禁止自殺立法的討論,但終於因為一個人死後任何處罰都無濟於事的原因而作罷。但是,有一種處罰卻從巴迪作出抉擇的那一刻就已經開始執行。那就是內心的恐懼與焦慮。這種恐懼與焦慮不指向死亡,而是指向生的世界。理性的壓抑,社會的壓抑,宗教的壓抑全都集中到了自殺者的身上,從而實現了生命對死亡的詛咒。儘管巴迪最終做出了選擇,但是我們不難想像這種選擇經歷了比死亡更難以承受的痛苦。事實上,人的在世狀態就是對死亡的壓抑。選擇是虛偽的,因為它在我們做出選擇的同時附加上了嚴厲的懲罰。

影片的最後,巴迪躺在一片漆黑中。遠處雷聲不斷,雨淅淅瀝瀝地下來了。他是否實現了他的選擇,我們無從得知。也許真的要等到死去之後他才能如釋重負,但是這種懲罰並沒有隨著巴迪的離去而消失,它已經無聲無息地轉移到了我們身上。它的消失,也許要等到另一個雨夜來臨的時候。

2005年5月8日 舉報

評論