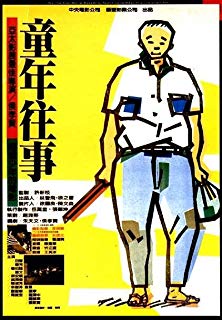

電影訊息

電影評論更多影評

2006-04-08 23:32:27

生死以之成年禮

字幕甫歇,傳來一個中年人不疾不徐的旁白:「這部電影是我童年的一些記憶,尤其是對父親的印象。」我的記憶馬上分辨出,那正是導演本人的聲音。敘述從民國三十六年的廣東梅縣開始,背景中是一所木質房子的客廳,空寂無人,北迴歸線以南天空下初夏正午的褥熱和寧靜透過敞開的木門在屋子裡穿行。侯孝賢已不滿足於通過複述別人的經歷來傳達他的生命體驗,他要直接向我們講述他自己的童年往事。而片中的少年,就叫做阿孝咕。

從廣東到台灣,從台北到台南,在那個叫做鳳山的山地小城,十來歲的少年長成滿臉青澀的青年。侯孝賢回憶的鏡頭對準了人生最為重要的這幾年,最愛他的人相繼棄世而去,姐姐也嫁為人婦,到最後,兄弟四人相依為命。我們仍然清晰地捕捉到他的電影裡習見的那些情懷,永恆的鄉愁,歷史的感喟,傳統與現代的衝撞,但這一次,它們都成了成長的背景,最讓觀者感慨唏噓的卻是他投向生命本身的深情凝望,已近中年的他,從更遠處對時間、對生與死的默默問詢。

死亡,與一個未長成的少年單薄的身形一次次交錯而過,身體不可遏止地發育、生長,羸弱的心靈也要經歷強加給他的陌生體驗,懵懂,恐慌,無措,與蓬勃的青春交戰,終於在一天靈肉相交,完成他必經的成年禮。

第一次面對的,是父親的死。某種與這個陌生世界的親密聯繫突然中斷,臉上的淚水是不捨,也許更多是為自己。守靈的夜晚,母親又撲到父親的身體上嚎啕,少年轉過臉,安靜而茫然——鏡頭一切,已是滿眼不在乎的青年,大嚼著甘蔗,呼朋喚友,廝混街頭,尋找機會發洩青春軀體裡過份膨脹的利必多。

母親去世,這個辛苦一生的女人終得安寧,在莊嚴恬美的聖歌裡投入主的懷抱,少年卻哭得撕心裂肺,比任何一個人都痛。父親和長姐缺席的家庭,經歷了青春的騷動和叛逆,眼前猛然一道強烈的白光閃過,直達心靈最深處,轟然炸響,似乎自己的生命也悄然斷裂,對自己、對家庭的責任突然讓他進退失據,不能自己。

到阿婆離世時,一切卻已變得那樣平靜,一切都已隱藏,包括痛苦,包括追悔,包括懷念,當成一個儀式,與過去告別,與軟弱告別,在平靜的敘述里早已學會隱忍和漠然,早已了解什麼是不可避免,從冰冷的死亡,和麵無表情地接受譴責,學習什麼是秘密和成熟。

侯孝賢始終是中國的侯孝賢,即便面對自己的童年和親人,他的鏡頭也是那麼克制,隱忍不發,固定的機位,久久的凝眸,看過之後回想,雖是彩色片記起來的卻如黑白色調的水默畫,蘊藉安然,但其中仍有一股作為抒情詩人侯孝賢特有的憂傷悲憫的調子悄悄地浮上來,如清晨未散去的煙嵐,籠罩每個畫面,縈繞於我的心頭。早已經過了看山不是山,看水不是水,重又看山是山,看水是水,二十餘年後再回首,生命蓬勃卻不輕浮,死亡黯然卻不淒切,生死界限相泯,生與死在靜默中相交會,在每分每秒寂然流逝的時間裡滴答作響,生命的秘密盡收眼底。下學歸家的少年,細細品味著剛出鍋的鍋貼,生命的所有美味只集中在當下這心滿意足的短短一瞬;家中,父親正伏在地上拼命喘息,也許他的命就懸在小小的某一口氣上,書桌上咯出的鮮血灑滿稿紙,那上面,記錄著他幾十年的生命甘苦。青春期的阿孝第一次夢遺,翻身坐起,有些微微發愣,然後悄悄起身去屋外洗內褲,轉身回來,看見母親坐在父親當年常坐的椅子上,抿淚給姐姐寫信,告訴她自己被診斷為喉癌,門框和蚊帳壓縮得微弱燈光下的書桌只佔據畫面一角,青春與死亡在如此逼仄的空間裡相望。

其實,死亡氣息尚未降臨,衰頹與年輕的消息早就以另外的形式暗中互遞,沒有大悲痛,卻給人久久難平的傷感,不知不覺潛入生命最隱秘的那一層,伴隨父輩抑鬱難已的回望,和阿孝們由輕盈而沉重的一生,也給我們的記憶增添了一幅幅永不消退的畫卷。

阿孝考取重點中學,欣喜地接受每個人的誇獎,姐姐脆在地板上擦草蓆,漫不經心地說著她當年去台北考取一女中的經歷,好像是說給大家聽,其實更是說給自己。末了,她輕輕地說:「好可惜呀,都不能念一女中。要是那時候念一女中就好了。」然後直起腰,停頓片刻,突然站起來跑出畫面。在鏡頭的深處,父親摘下眼鏡,整個身子頹然地倚在藤椅上,母親一直低頭擦著另一塊蓆子。

姐姐要出嫁了,和母親坐在塌塌米上,翻揀母親當年的嫁妝,母親告誡女兒婚後一定要當心丈夫的身體,娓娓講述著和父親二十年的婚姻生活:「身體要緊,其他都是假的。和你父親結婚時不知他有病。結婚二十年,服侍了他二十年……」這個感覺足足有六七分鐘的長鏡頭裡,只是母親一個人平靜地敘說,窗外的雨聲則越來越大,敲擊著女兒和每個觀眾的心靈。

然後一轉身,又是靜默的大榕樹,高遠的天空,風清雲淡,晴空萬里。沒有哭泣哀怨,打打殺殺的喊叫也杳不可聞,只是回望著那一段時間,和時間中淡淡的成長。有人死,有人依舊按生命亘古不變的節律,發狠地成長。有人鄉愁成疾,有人不可回頭地認他鄉為故鄉,鄉音漸改,當雨而歌。有人一生重負,有人正姿肆地享受生命中最自由放縱的飛翔,待轉頭跨過那道聯結現在過去、生與死的門檻之後,又滿眼蒼涼,童年已逝,接續前緣,繼續父輩傷懷沉重的舊夢。 舉報

評論