電影訊息

電影評論更多影評

2006-03-09 05:37:54

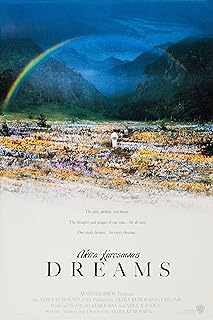

渺不可聞的懷想

黑澤明,這個被譽為日本電影界天皇的大師,生前雖然在世界上享有盛譽,但作品在其國內一直備受爭議,拍片生涯並不像他的赫赫聲名那樣順利,也常常面臨資金詰據無法開拍的窘境。到了80歲高齡的時候,在其大洋彼岸的崇拜者鼎力相助下,他卻奢侈地用膠片做了一場長達兩個小時的大夢。也許,這也是世界電影史上最具雄心的一場夢。以老黑貫穿一生的絢爛深刻,和晚年返璞歸真的童趣天然,對這場夢我是心儀已久。待到終於有機會看到了輾轉而來的影像,卻嗒然若失,一時無語。

不是因為太深刻艱澀,相反,而是太淺顯,太明白;也不純是失望,靜下心來想想,好像拍成這樣也符合他的思想與風格。但,總是不甘,夢怎麼會成這樣?就像是年邁的黑澤明在頻繁變化著一張張油彩濃重、迥異現實畫風的幻燈片,還在一邊不停地旁白:世界將是這樣,世界就是這樣,這就是人類的未來,我們的現實——唯獨不像夢。

誠如cinekino所言,這場夢太實,不夠夢味,老黑的功力全用在很實的節奏處理上了。

我向來以為,自日本向世界敞開大門,廣納百家之後,在日本的文學和電影中就逐漸形成了兩種傾向,或者說兩種審美觀,一種在敘事表情上注重東方韻味,傳承傳統寫意風格,一種更為寫實,手法西化,題材、主題向西方看齊,作品中的人事均要有所指,落到實處。文學中的兩派分以谷崎潤一郎、川端康成和三島由紀夫、大江健三郎為代表,稍後的電影,則由小津安二郎、溝口健二和黑澤明、大島渚分別達到了兩者的巔峰。黑澤明的電影,人們往往論其題材、意旨與西洋文學多有互通之處,而且在西方所獲評價也更高,當是這個原因。我本以為老來他會在《夢》這樣一部總結之作中返歸所生所養的東方土地,實際上東方風格也更適於表現夢境,但是大幕方啟,迎面而來的卻是一個比西方人、也比以前的導演本人更直接、更生硬的黑澤明。

黑澤明的電影,從最初古典主義者的溫情和絕望,存在主義者的懷疑、宿命,到後期變得執著起來,也許他也厭倦了懷疑和絕望的幻滅無力感,試圖找到出路。可出路在哪裡?並不是光有勇氣和執著就能找得到的,他的希望在現實中時時處處被扼殺,卻仍固執地尋找,終致在最後變成了呼喊。可尋找的姿態並不能掩蓋絕望的本質,這場尋找希望的夢,到頭來不過是一場噩夢罷了,還因為太過於執,而犧牲了夢和藝術本應具備的美感。

八個夢,其實就是一場夢,不論自然戰爭、社會人生,說的是同一個主題:人類的迷途。大部份的夢在我的眼裡看來都不像是夢,沒有了夢的不確定性、迷離飄忽,只是在頑強地用這種形式在訴說一個老人一生的執著。與其說是夢,不如說是睜大眼睛的黑澤明痛苦地直面了一生的幻象。或者是他的警世恆言,他就是要用魔幻的色彩、悽厲的鬼哭來不停地折磨你的神經,讓你對這個世界徹底絕望,然後有所行動。

我個人最喜歡的是第一個夢:太陽雨。美麗的田野風光,迷離的林中霧氣,恍惚到不真實的反射太陽光芒的雨滴,神秘而頗具日本傳統儀式美的送親隊伍,彩虹下的家,以及狐狸嫁女的傳說。只有媽媽和幼子的簡單對話,沒有說教,也不故作玄妙,卻讓我一下子就喜歡上了那個彩虹下的家,其實,那不是狐狸的家,而是人類的家園,人類與萬方生靈互不侵擾,各安其命,和諧共處,生命在陽光和雨露下以寒來暑往、春華秋實的節律悄悄滋長。

麥田之夢,簡單,乾淨,寂寞,過去與現在相遇,真實與畫作交融,那個像徵黑澤明本人的日本青年穿行在梵谷的麥田和鴉群間,穿行在過去與現實、真實與虛幻之間,那是真正的夢,隱晦又清晰,漫無目的。年輕的黑澤明迷失於梵谷的畫,就像扮演梵谷的斯科西斯迷失於黑澤明的電影世界,像人類迷失於永恆的大地。

還有桃田。女兒節時花紛紛,稚齡小兒聞玄音,那幽玄清雅的意境,稚子情懷的想像,都會讓人在不經意間就被感染。

為什麼黑澤明不把他的夢用這樣的方式繼續下去呢?也許真的是因為老了,他只想把折磨他一生的東西急切地說出來,給自己、給後人一個交代?但是,我知道,另有總結之作,安東尼奧尼的《雲上的日子》,卻拍得那樣玄奧超然,一直是我的最愛。

一個固執、急迫、眉頭緊蹙、喋喋不休的老人。無論這部電影的成敗,看了黑澤明一生的追尋之後,我想人們應當對他的夢表示敬意。

在最後一個夢裡,黑澤明用水車村世外桃源般的生活圖景給了我們,也給他自己一個安慰。他藉著百歲紅衣老人的口說:「我不需要亮得連星星也看不見的光。」「人在世上好好盡完自己的本分,然後問心無愧地死去,是很可喜的事。」然後大師帶著他的夢去了,卻留給我們活著的人一個巨大的困境:那樣的夢幻田園,在我們每天面對的現實中哪裡會有?即便有,在那樣的田園,現代的我們又何以自存?

水車村的村口,有一塊孤獨的石頭,那是一個漂泊者的墓。每當人們走過,都要放一束花於石上,以慰漂泊者的靈魂。這篇小文,就權作放在黑澤明墓碑上的那束花,以此表達我對大師的敬意,以及對於我們記憶中已漸漸模糊遙遠、渺不可聞的夢的懷想。

不是因為太深刻艱澀,相反,而是太淺顯,太明白;也不純是失望,靜下心來想想,好像拍成這樣也符合他的思想與風格。但,總是不甘,夢怎麼會成這樣?就像是年邁的黑澤明在頻繁變化著一張張油彩濃重、迥異現實畫風的幻燈片,還在一邊不停地旁白:世界將是這樣,世界就是這樣,這就是人類的未來,我們的現實——唯獨不像夢。

誠如cinekino所言,這場夢太實,不夠夢味,老黑的功力全用在很實的節奏處理上了。

我向來以為,自日本向世界敞開大門,廣納百家之後,在日本的文學和電影中就逐漸形成了兩種傾向,或者說兩種審美觀,一種在敘事表情上注重東方韻味,傳承傳統寫意風格,一種更為寫實,手法西化,題材、主題向西方看齊,作品中的人事均要有所指,落到實處。文學中的兩派分以谷崎潤一郎、川端康成和三島由紀夫、大江健三郎為代表,稍後的電影,則由小津安二郎、溝口健二和黑澤明、大島渚分別達到了兩者的巔峰。黑澤明的電影,人們往往論其題材、意旨與西洋文學多有互通之處,而且在西方所獲評價也更高,當是這個原因。我本以為老來他會在《夢》這樣一部總結之作中返歸所生所養的東方土地,實際上東方風格也更適於表現夢境,但是大幕方啟,迎面而來的卻是一個比西方人、也比以前的導演本人更直接、更生硬的黑澤明。

黑澤明的電影,從最初古典主義者的溫情和絕望,存在主義者的懷疑、宿命,到後期變得執著起來,也許他也厭倦了懷疑和絕望的幻滅無力感,試圖找到出路。可出路在哪裡?並不是光有勇氣和執著就能找得到的,他的希望在現實中時時處處被扼殺,卻仍固執地尋找,終致在最後變成了呼喊。可尋找的姿態並不能掩蓋絕望的本質,這場尋找希望的夢,到頭來不過是一場噩夢罷了,還因為太過於執,而犧牲了夢和藝術本應具備的美感。

八個夢,其實就是一場夢,不論自然戰爭、社會人生,說的是同一個主題:人類的迷途。大部份的夢在我的眼裡看來都不像是夢,沒有了夢的不確定性、迷離飄忽,只是在頑強地用這種形式在訴說一個老人一生的執著。與其說是夢,不如說是睜大眼睛的黑澤明痛苦地直面了一生的幻象。或者是他的警世恆言,他就是要用魔幻的色彩、悽厲的鬼哭來不停地折磨你的神經,讓你對這個世界徹底絕望,然後有所行動。

我個人最喜歡的是第一個夢:太陽雨。美麗的田野風光,迷離的林中霧氣,恍惚到不真實的反射太陽光芒的雨滴,神秘而頗具日本傳統儀式美的送親隊伍,彩虹下的家,以及狐狸嫁女的傳說。只有媽媽和幼子的簡單對話,沒有說教,也不故作玄妙,卻讓我一下子就喜歡上了那個彩虹下的家,其實,那不是狐狸的家,而是人類的家園,人類與萬方生靈互不侵擾,各安其命,和諧共處,生命在陽光和雨露下以寒來暑往、春華秋實的節律悄悄滋長。

麥田之夢,簡單,乾淨,寂寞,過去與現在相遇,真實與畫作交融,那個像徵黑澤明本人的日本青年穿行在梵谷的麥田和鴉群間,穿行在過去與現實、真實與虛幻之間,那是真正的夢,隱晦又清晰,漫無目的。年輕的黑澤明迷失於梵谷的畫,就像扮演梵谷的斯科西斯迷失於黑澤明的電影世界,像人類迷失於永恆的大地。

還有桃田。女兒節時花紛紛,稚齡小兒聞玄音,那幽玄清雅的意境,稚子情懷的想像,都會讓人在不經意間就被感染。

為什麼黑澤明不把他的夢用這樣的方式繼續下去呢?也許真的是因為老了,他只想把折磨他一生的東西急切地說出來,給自己、給後人一個交代?但是,我知道,另有總結之作,安東尼奧尼的《雲上的日子》,卻拍得那樣玄奧超然,一直是我的最愛。

一個固執、急迫、眉頭緊蹙、喋喋不休的老人。無論這部電影的成敗,看了黑澤明一生的追尋之後,我想人們應當對他的夢表示敬意。

在最後一個夢裡,黑澤明用水車村世外桃源般的生活圖景給了我們,也給他自己一個安慰。他藉著百歲紅衣老人的口說:「我不需要亮得連星星也看不見的光。」「人在世上好好盡完自己的本分,然後問心無愧地死去,是很可喜的事。」然後大師帶著他的夢去了,卻留給我們活著的人一個巨大的困境:那樣的夢幻田園,在我們每天面對的現實中哪裡會有?即便有,在那樣的田園,現代的我們又何以自存?

水車村的村口,有一塊孤獨的石頭,那是一個漂泊者的墓。每當人們走過,都要放一束花於石上,以慰漂泊者的靈魂。這篇小文,就權作放在黑澤明墓碑上的那束花,以此表達我對大師的敬意,以及對於我們記憶中已漸漸模糊遙遠、渺不可聞的夢的懷想。

評論