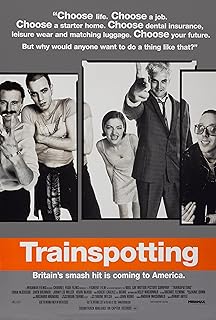

電影訊息

猜火車--Trainspotting

編劇: Irvine Welsh John Hodge (Ⅰ)

演員: 伊旺麥奎格 艾文布萊納 強尼李米勒 凱文麥奇

猜火车/迷幻列车/定位的火车

導演: 丹尼鮑伊編劇: Irvine Welsh John Hodge (Ⅰ)

演員: 伊旺麥奎格 艾文布萊納 強尼李米勒 凱文麥奇

電影評論更多影評

2006-02-04 00:09:06

讓我們用迷幻和電子來祭奠青春!

1997年 丹尼·保爾

原聲音樂: 五顆星

高潮: 結尾,馬克背著包走在清晨、倫敦、川流不息的大橋上。音樂響起,underworld的born slippy——如果你去下載了電影音樂,又恰恰是在清晨的人流中聽到這首歌,你應該就能體會到什麼是真正的感動和振奮——電聲的魅力就在於此。

_________________

我一直覺得最好看的電影不能沒有音樂,甚至應該有很多音樂——那種能夠把電影的主題透露給你的音樂。那種簡單到極致、悲情卻熱烈、迷幻又純潔的音樂——比如《最後的日子》,比如《猜火車》。

所以有時候我在部落格上會痛恨一些很扯淡的論斷。有些人根本不會認真地傾聽鏡頭後面的聲音,不會仔細觀看演員在鏡頭前的表情——甚至連電影本身他們都沒有耐心看完。可是往往這類人最喜歡誇誇其談、最喜歡把某部片子先入為主地佔為己有。

比如最近看到,有個小姑娘口沫橫飛地談論〈猜火車〉,談論電影裡的「寓意」、「追求」等等,而且還擺出一副「見仁見智」的沉醉在小圈子裡不屑於和人討論的姿態。

於是我跟她說:「如果真的是「見仁見智」的問題——那我們就不需要影評,不需要電影雜誌,不需要人和人在街邊口沫橫飛地討論。當然,也不需要電影——如果百多年前盧米埃爾兩兄弟就像你這麼想的話,那就不可能有現在這些花樣翻飛的、花花綠綠的、讓人神婚顛倒的東西。」

坦白說——

一、我沒覺得《猜火車》裡面寫了多麼深刻的追求。這不是一部勵志片,更不是一部爛俗言情片。迷幻藥、酗酒、搶劫、鬥毆、性……這5個元素就是那四個混混所有的生活。如果你願意的話,可以把這5個元素理解成任何東西,理解成「主義」、理解成「學派」,甚至還可以像某些混帳學者一樣把它理解成老莊思想什麼的——不是嗎?毒品是不是注射到一定程度就不能注射了、再注射就要萎靡至死倒地而亡了?這和咱們的「中庸」是不是一個道理?這是不是挺他嗎的「玄學」的?

二、什麼追求啊夢想啊那些大而化之的東西都是扯淡。並不是所有片子都和肖申克一樣能把你救贖的——猜火車完全是另外一種片子——你要是完整地聽過它的電影原聲就能明白:那種迷幻沉醉、欲說還休的聲線,那種不知不覺間瀰漫開來的、像老酒一樣醇香的味道。你得承認,在聲色藝術的世界裡,很多東西在理智的狀態下根本解釋不清楚。比如Iggy pop重型朋克的狂放,lou reed悲歌似的麻醉和迷幻。那些沉迷和躁動狀態下的東西幹那些世俗的追求鳥事——於是才有了中指,才有了朋克,才有了fuck,才有人想把理智和假裝正經的世界撕個粉碎,才有人會諷刺那些偽善的理解,諷刺那些動輒就拿「追求」和「理想」說事兒的裝逼范兒。

原聲音樂大概就是那樣吧,和電影的風格差不多:都不是那種特別讓人振奮的東西——我覺得,當然也許僅僅是我覺得,如果你從那片子裡讀出了「追求」、「夢想」等等等等,那麼也許你應該拋開一些東西把這片子再仔細看幾遍。如果還是不來狀態,還是想著能弄出點「追求」什麼的,那來聽。就回去把lou reed和blur的歌翻幾首出來聽個幾十遍,應該就差不多了。如果做了那麼些準備工作,還是感覺不爽、還是不能把那些標籤一樣的東西從腦子裡祛除,那我覺得可能你這個人本身就有問題——回家去關門一個星期,問問自己是不是平時裝逼裝出習慣了——

其實在看電影的時候,有些感受根本就描述不出來:絕大部份一溜煙就飄走、一小部份潛藏在心裡需要挖掘、剩下的那些,最最微小但卻最最容易表達的、最最庸常而且最最感官化和最最淺薄無知的,就是平時我們掛在嘴邊的,比如「寓意」,比喻「追求」。事實上,真正的「追求」應該是不可以在嘴裡叨唄叨唄地談論的,應該是欲說還休的、深藏在性格和本能底下、需要痛苦地提煉濃縮以及苦心孤詣地經營的……

——估計這就是我一直不敢寫影評的原因:我總是覺得戰戰兢兢,我害怕不能把心裡最真實最深刻最濃烈的感受完整地表達出來。

最近讀了幾部片子。感受最深的不是情節,不是女人,不是性,不是謊言,更不是所謂視覺震撼——而是「真實」,是那種潛藏在每一個鏡頭背後的深情和熱烈的眼睛。為什麼有時候人家三兩個字就能讓你哭出聲來;可另外的一些時候,人們纏繞在你身邊絮絮叨叨地聒噪不停,可你就是不為所動。根本的原委就在於那些鏡頭背後的人是不是坦白、深情、以及飽含淚水,等等等等。

繼續說[猜火車]——看完片子我還真就沒感覺自己受到多大觸動,甚至還不如[最後的日子]給我的觸動大。它描摹的只是蘇格蘭某城市某些年輕人的某些庸常生活情景(註:在英美小年輕圈子裡,瞌藥什麼的都是挺普遍的事兒)。它告訴我說有那麼一堆人,綽號分別叫做「屎霸」、「變態男」、「卑鄙」、「馬克」——他們幹了那麼一堆挺狂燥挺衝動挺讓人難受的事兒。然後其中有一個人(馬克)因為種種原因,產生了「背離」的衝動:他可能是對枯燥的吸粉生活厭倦透頂;也可能是受自己身體裡某種本能的驅動,反正不管怎麼樣,「背離」和「出走」應該是主題。

而上面所說的那些「種種原因」,在我狹隘的眼光看來,其實這是極少部份人人心裡的一種類似「鄉愁」和「本能」的東西,這也是性格的一部份:不論身處什麼環境——骯髒惡劣,或者糜爛頹廢,再或者淡如止水——可是那個若即若離欲說還休的聲音總會像鏽蝕的鋼針一樣戳進你的內心,說,你丫不能老這麼骯髒下去、不能老這麼頹廢下去、更不能這麼平平淡淡地老死一生……

所以才會有馬克的戒毒、出走、以及他義無返顧的再次出走。

他那種性格的人天生就是為「出走」和「背離」準備的。他出走一千次都不會讓人覺得離奇——片尾那段,馬克像所有振奮青年一樣大步走進英倫清爽的早晨,走在寬闊的車流不息的路上,音樂響起。是underworld的《生來伶俐》,充滿感傷的清澈氣質,一段孤單、躁動並且過癮的旋律。在原聲音樂碟里,仔細聽甚至都能聽到震響在耳邊的心跳聲……可是我沒有太多振奮,我只是冷冷地盯著螢幕,聽著他說他要「選擇工作選擇家庭,選擇他嗎的大電視,選擇雷射唱盤,電動開罐器……「。我心說:這些都是他嗎的屁話。我也是他那樣的人,我明白那種本能的衝動是怎麼一檔子事兒,也明白那種心裡堵成一團恨不得所有人都消失的感覺,我知道他不論在什麼環境里長時間浸淫都會選擇突然離開。我也知道他總有一天會選擇再次逃離,逃離他的工作他的家人,逃離他花費不少銀子購置的大電視、洗衣機、休閒服和搭配的行李箱、各種布料的西裝以及房子、朋友、低利貸款——就像iggy pop這個老朋克所唱的一樣:「我只是個過客,我——只是個過客」。

突然想起一句話:「我們不能永遠年輕,不能永遠熱淚盈眶,可我們卻始終對一個更美好的世界懷有鄉愁」。

這也許才是電影裡這種情緒和狀態最好的概括。這和追求、夢想無關,這只是本能而已。本能的衝動、本能的渴望、以及本能的對舊有秩序的「出走」和「背離」——信不信由你,某些人是天生就具有這種本能的。

連結:POGO。。。

http://lit7.blogcn.com

評論