電影訊息

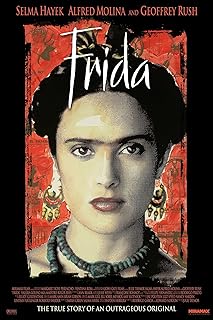

揮灑烈愛--Frida [2002]

演員: 安東尼奧班德拉斯 艾希莉賈德 米雅曼斯崔洛 Amelia Zapata Alejandro Usigli

弗里达/笔姬别恋/挥洒烈爱

演員: 莎瑪海雅克 導演: 茱莉泰摩演員: 安東尼奧班德拉斯 艾希莉賈德 米雅曼斯崔洛 Amelia Zapata Alejandro Usigli

電影評論更多影評

2006-01-20 04:03:44

甘露

甘露

——《弗里達》觀影記

BY 飯小鰻

人與人之間的差別並非在於你看得多了就能學得來,因此你羨慕別人沒有用,或許到了別人的份上,以你的平平資質,依舊怨天尤人。達不到就是達不到,頓足扼腕也沒有用。於是因愛生恨。妒忌大多是這樣來的。

寫下以上這句話的時候,我剛剛擦乾眼淚,咬牙切齒地在愛恨一個早已逝去的墨西哥女畫家。嗯,如果你稍微愛點藝術,稍微讀點書,稍微看點電影,你應該知道我說的是誰。

我想我還是對的。

從最後一篇如同嚼蠟的個人影評交稿開始,如同進入了一個休眠期一樣,我開始混沌而刻意地只看不寫。我企圖重生,如蛻皮化蝶一般讓自己不再停留於表面。

這樣的過程不知醞釀了多久,隱隱地從遠處傳來一聲驚雷:也許我讓你平庸了。——平庸?!好可怕的詞。那麼誰能告訴我,這世間誰是天才誰又是庸才?

我不知道休眠和驚蟄究竟有什麼區別,是因為一個太冷而另外一個太熱嗎?我也一直試圖拽出自己的靈魂來對話,是否我真的下墜了。或許我該問問真理女神,愛情是否真的能讓一個正常女人變成一個蠢鈍女人?又或者,愛情是否能讓一個蠢鈍的女人變成一個敏銳的女人?是不是又能夠那麼明確地歸咎於一個愛一個恨?

我把自己投入了睡眠,看似毫無盡頭的黑暗。而這其中,有過使勁掙紮著睜眼起身,但一切都是夢境,我依舊躺著,像某部電影的一個定格一樣,我微笑著看著自己如屍體一樣躺在床上,然後大聲呼喊要燒燬自己。

「Burn it!」

沒錯,我因為從螢幕看到了弗里達而差點失心、瘋死。

哭泣的源頭摻雜了太多個人因素,有相見恨晚,有同情憂憐,有欣賞敬佩,有「恨有涯而愛無涯」,有自我憐憫,有「苦苦思量無覓處」的痛苦回憶,而還有對婚姻……之前是如林徽因說:「是愛/是吻/是希望」,之後是:「是孽/是痛/是累贅」。

這些對疊的描述因為只是一個描述而變得毫無感情。就如一個拼圖,只是拼一個結果;就如弗里達本人自車禍後的拼接人生,但造就了一代藝術家決定性的愛恨旅程,個中滋味,只有其能體會。

只是,有一個道理真理女神在我混沌時就告訴我:一切感動,皆因涉及自我。

螢幕上的愛恨情仇驚濤駭浪,皆是外界眾生像,哪怕異想天開,也只不過是別人的展覽。只有當其觸動到了你神經末梢關於過去關於自我的某個點,才會大笑落淚癲狂。

我們並不是那麼急於想成為誰誰誰,做什麼什麼,成就如何如何,我們忠於自我,我們時刻孤獨,而且永遠無法被救贖。

——這是我在弗里達沒有說出來的眼神裡讀到的。

於是我哭了。

這讓我想起04年11月的某一天,我剛剛在美術館買好弗里達的畫冊兼傳記,第二天就躺到了醫院,半個月後,也成為了一個關於未來遙不可知的破碎的人。

這長達半個月的白色生活,就著病房白色的背景,吃力地靠在床頭,一頁一頁讀這個像拼圖一樣的殘疾女人的不平凡人生。漫長得如同一生。

她說,每天都在痛。她說,哪一天不痛了一定會感到不習慣。但是好奇怪,看文字看圖片,最應該流淚的彼時彼景卻硬是在某個深夜無法自己起來上廁所而叫了幾次護工都沒用反應掉了幾滴無用淚後再也擠不出半滴淚。而如今,在找了將近一年終於如願以償看到電影后,卻時時因為弗里達應情應景的大定格畫面的幾副畫而淚流滿面。

後來我問真理女神,是不是回憶總能帶上憂傷的色彩,真理女神說,那不過是自我哄騙。

其實從來沒有真實的過去,只有轉瞬即逝的現在。

電影的魅力也於此吧。

是以46歲的弗里達穿著那標誌性的紅色墨西哥盛裝被連人帶床抬著去參加一生第一次也是她參加的唯一一次畫展開始,用倒敘的手法從被刻意畫了一字眉的薩爾瑪·海耶克隱忍的臉,切換至了短髮薩爾瑪·海耶克18歲弗里達的臉上。前者苦難重重而堅強,後者充滿野性而歡快;前者是光輝頂點只是為時已晚,後者才是生命苦痛起點卻亦是藝術生命將露端倪。不能說是18歲的這場車禍成就了弗里達,只能說命運委以重任,如同一場痛苦而漫長的妊娠反應,最後的陣痛沒有生出一個孩子,卻誕生了一個傳奇。

18歲的弗里達還是完整的弗里達,沉浸在初戀的激情中,幾乎沒有過多想以後,甚至於同彼時畫壇領軍人物的亦是她後來生命之光的迪戈·里維拉第一次的正面接觸,也是通過惡作劇般的結尾收場。只是註定的就是註定的,老天安排還不夠大嗎?墨西哥人辣椒吃得太多,硬生生的一場車禍,毫無理由的,公車撞到牆上被攔腰截斷,弗里達如受難耶穌一樣,被一個扶手釘在了車底。而這根如刺一樣的扶手整個刺穿了她整個陰道,刺穿了她的貞潔。也導致了她的不育。

隱喻抑或諷刺,破碎的脊椎連帶著這樣的那樣的斷裂,當她從手術台上醒過來的時候,弗里達成了一個拼圖,也成了一座綁著石膏的佛。

中國人說,佛者以自我苦難贖世間罪惡,曰「我不入地獄誰入地獄」,苦難不過意味著重生,從而生生不息。到了西方,就是上帝關掉了這扇門又給你打開了那扇窗。如再生草一般的弗里達此刻在石膏上發現了繪畫的另一片天空。只是無論是開始的畫身體的某個部份,到後來的家人,她畫的始終是以自我為中心展開的世界。

她就這樣在站起來後,帶著微妙的自我世界去找迪戈。就如在弗里達第一次畫展上的發言詞一樣,也已經老了的迪戈說,弗里達要她下去看畫,他便下去了,從此就看了她一生。

關於這個被傳聞雙性戀,吸毒,酗酒,抽菸,粗魯的女人,卻依舊沒有人能夠抵擋她的魅力,關於她後來的諸多議論,也不是激賞就是明顯帶著妒忌的指責卻毫無挖苦。搬到了螢幕上,少了混亂,而加重了和迪戈愛情成份的描寫。甚至在其自身藝術成就的努力和攀登上,也刻畫甚少,好似隻不過是一個經歷豐富的平凡女人的心路歷程罷了。大概剛好是這點,使得這部片子同其他藝術家片區分開來,顯得不那麼高高在上,而幾乎是以一種謙卑的方式在訴說,以求安息。

弗里達和迪戈的愛情主要側重在三個段落。每一段的畫面表達手法都讓人心碎。

第一段:一個願打一個願挨

迪戈和弗里達一樣,同樣是一個頗受爭議的人物。他是墨西哥一代壁畫家,才華橫溢,彼時也是墨西哥共產黨員,卻奢侈而自以為是,且笨重肥胖,如同出自拉伯雷的作品。但是就是這樣的一個大像男人,簡直如同具有魔力一樣,如弗里達所說「只要長得不至於太嚇人,也不胖的女人,都能被其俘獲,與之發生關係」。電影中從迪戈第二任妻子之口講出的答案,是迪戈豐富的人格魅力在於能夠「把一個女人的瑕疵也讚美成藝術品」,且發自內心般的真誠,而這剛好是所有女人最大的弱點。那麼弗里達在讓迪戈下樓梯看畫開始後,也是在劫難逃了。只是這次對於迪戈的艷遇不同於以往,他遇到的是一個一開始就感到震撼並且欣賞的女人,而這個對比小得像鴿子一樣的女人血液里流淌的,也是迪戈無法企及的瘋狂。野性和分分秒秒伴隨弗里達的苦痛交織起來的矛盾猶如墨西哥郊外廣闊的沙漠一樣,充滿著無法抵擋的誘惑力。

這一段的高潮在迪戈向弗里達求婚的時候。迪戈說我們應該結婚,但是除了忠誠他做不到專一。迪戈說,他同其他女人做愛如同生理需要一樣,和刷牙沒有什麼區別。

這和改編自《生命中不能承受之輕》的《布拉格之戀》有所區別,雖然丹尼爾·戴·路易斯演的托馬斯也有類似的行為也說過類似的話:同其他女人睡覺如同吃飯睡覺一樣,沒什麼特別含義。但是他們在本質的出發點上還是不同的,相比而言,迪戈更加原始,他本身性格就是驕奢縱慾,帶著墨西哥人血液裡的熱情奔放,像一首拉丁舞曲;而托馬斯都帶著捷克甚至歐洲的重大使命感,骨子裡流淌的是對於生命思考過多的憂傷的血液,從而顯得更加低迷,這種出軌行為也就更加來得像是派遣抑鬱而已,如同歐洲一首寓意豐富的交響樂。

弗里達還是心甘情願並且欣喜地嫁給了迪戈。

或許是一個願打一個願挨,或許就是這意義深遠的結合碰撞出了兩個人的藝術成就,而也或許就此碰撞出了弗里達一生的混亂。

第二段:世界上最遠的距離

自泰戈爾寫下《世界上最遠的距離》後,個中美妙詞句後來被齊豫唱「魚和飛鳥」,被張小嫻寫「世界上最遠的距離不是天涯海角,不是生死相隔,而是我在你身邊你卻不知道我愛你」,也被《情癲大聖》化做收尾符:「世界最遠的距離不是我站在你面前,而你不知道我愛你,而是明明相愛,卻不能在一起。」到了弗里達和迪戈的愛情世界裡,卻顯然又回到了泰戈爾的原作:「世界上最遠的距離,不是彼此相愛,卻不能在一起,而是明知道真愛無敵,卻裝作絲毫不在意,沒把你放在心裡。」

經過多少波折,弗里達在看到自己的親姐姐和迪戈搞到一起的赤裸裸場面後,毅然鎖掉了那兩幢天橋相連的紅藍小樓的任何一個入口。她像給自己關禁閉一樣,在房間裡把自己的頭髮一刀一刀剪斷,企圖要剪斷任何和迪戈的情絲一樣。以後,這個場景化做了哀傷的畫,穿著西裝的弗里達如同一個男人一樣,襯托著滿地的碎發。

傷口在此時開裂。

其實傷害是一直在的,如迪戈自己後來自己在自傳里寫的,「如果我愛一個女人,我越是愛她就越想傷害她。弗里達是這種惡劣品行的唯一的最顯然的受害者。」因此,當弗里達在美國期間意外懷孕但最終還是失去了她的孩子後,所有一切開始像重創一樣,對她而言變成了生命中不能承受之重。

其實從當初弗里達成為迪戈的第三任妻子開始,她就明白,迪戈不屬於任何人,只是作為這樣的女人,她又怎能滿足於此?加上身體的創痛,她無一不刻不在煎熬之中。意外的懷孕成了她突然出現的精神希望,彼時她像任何一個渴望做母親的女人一樣,充滿了憧憬和寄託。當一切破滅的時候,她像一棵逐漸失去營養的植物,開始破敗、衰退和萎縮。此時,我的心也隨之破碎。

所謂的愛情就是綿延不絕的愛和綿延不絕的恨,而當迪戈站在弗里達粉紅色小房子的玻璃門外敲打著玻璃說我是畜生的時候,弗里達平靜地面後是駭痛的靈魂,她一字一句地告訴迪戈,「我一生中有兩次重大事故,一次是車禍,一次是你」。

從此,弗里達搬出了那兩幢相依為命的屋子,帶著她的猴子。或者說她是不願意再成為丈夫的附屬品,或者說她是被強迫或是假裝反正是真正的獨立也好,也或者說她是試圖遠離那些傷痛也好,她和迪戈之間開始了「明知道真愛無敵,卻裝作絲毫不在意,沒把你放在心裡」的冷戰期。期間,她混亂而埋藏痛苦般宣洩的混亂生活也到達頂峰。

第三段:救贖

當迪戈再回來的時候,弗里達的身體狀況在菸酒和縱慾的無節制生活下已經每況愈下了,她的腳也開始壞死,在沒有辦法的情況下,甚至被鋸掉了一個腳的腳趾。甚至,弗里達要開始重新綁上石膏。迪戈老了,在革命浪潮的不斷變化中,他也逐漸失去了激情。迪戈走到弗里達的面前,說我來向你求婚。

這是一段感人肺腑的情節。當時的弗里達病情已經影響到了肝臟,失去了半隻腳,重新綁著石膏,時刻需要杜冷丁止痛,於是她看著迪戈的眼睛用她那幅「受傷小鹿」中小鹿般的苦楚說,我不需要被救贖。但是迪戈卻笑了,他溫柔地看著弗里達,無比堅定,他說:「我需要」。

儘管救贖這個詞過於宗教色彩也過於龐大而顯得不真實,但是弗里達重新綁上了石膏,又成了佛。這次,無論她發怒摔盆子還是哭泣,旁邊都有迪戈耐心相伴。所以最後的最後,兩個人還是相依為命。

或許這就是最高境界的精神之愛。肉體的快感終會飽和,只有著源源不斷的精神依靠,地老天荒,永不言敗。

薩爾瑪·海耶克的墨西哥裝扮和弗里達本人還是頗為相似的,至於是否神似,可以看得出演慣了花瓶角色的這個墨西哥一線火辣美女這次是做足了功課,算得上是對弗里達的致敬,也更加想通過此民族女英雄般的人物的光輝將自己帶至實力派的陣營。甚至連安東尼奧·班德拉斯這樣的好萊塢一線明星也甘願跑龍套,更加不要提愛德華·諾頓也只是小到不能再小的配角一個,弗里達的魅力從來沒有因為時間和國界受到過任何影響,人人都在向她致敬。

2002年的片子,即使放到今天看來也不會覺得時間流逝,魅力流失。雖然不斷被人說這部人物傳記片如何野心勃勃,但是我想,拍這部片子的導演茱莉·泰摩爾,也是早就因為這個如拼圖一樣的殘疾女人瘋狂致死了吧。

電影技法上是超現實與蒙太齊、繪畫與現實相結合,完美得令人讚嘆。

動手術時的後現代骷髏大會,訪美時的剪紙拼貼藝術、在美時的「金剛迪戈」大鬧帝國大廈和迪戈在美壁畫失敗被砸後「金剛迪戈」從帝國大廈衰落的超現實主義,無一不體現了導演對弗里達的熱愛和因此迸發的激情和靈感。至於繪畫與現實相結合的手法,則要來得相對唯美詩意許多:一場慘烈的慢鏡頭車禍、一個從畫面上走下來婚禮、在紐約飄雪的窗口,窗口上飄著弗里達的長裙。心碎時剪掉頭髮,鏡中人畫中人。她在死去時的烈焰中如長了翅膀,終於丟掉了破碎的身軀,獵獵起飛……

但是很可惜,似乎這種藝術手法不能被歐洲電影人所欣賞,因此在歐洲各大電影節上,此部電影基本空手而歸。只是藝術的魅力不是幾個獎就能證明,不管是因為這個傳奇女人的魅力還是電影的絢麗,總之一代又一代的觀影者如長江後浪推前浪一樣,誰也不能隱藏對這部電影這個女人的熱愛。

弗里達如一個受難英雄靈魂的載體,通過對自我世界的令人不安的繪畫表現手法,向外界展示了一個奇異而最真實的人們的內心世界。她的畫閃耀著迷一樣的魔幻光芒,如同她本人一樣,一生始終拒絕流行服飾而永遠身著墨西哥盛裝。她就像是一個墨西哥的彩飾瓷器,有著漂亮得熱鬧的裝飾,有著繽紛炫目的色彩,卻註定要粉碎,只是碎裂時流出來的,卻是甘露。

上海

2006年1月18

評論